日本の伝統工芸品は、その精緻な技術と独自の美意識により、国内外で高い評価を受けています。特に近年、海外市場での需要が増加し、工芸品の輸出が注目されています。

この記事では、2025年時点における日本の工芸品の海外市場規模を分析し、需要動向や国別の成長率、さらに効果的なビジネス戦略について詳しく解説します。

伝統工芸品の海外展開を検討している企業や職人の方々にとって、今後の市場動向を把握するための参考資料として、ぜひご活用ください。

目次

工芸品の海外市場規模とは?拡大するグローバル需要と日本の可能性

2025年の世界工芸品市場は、持続可能性や個性を重視する消費者ニーズの高まりを背景に、急速な成長が見込まれています。

日本の工芸事業者や職人にとって、海外市場への展開は大きなチャンスとなるでしょう。ここでは、最新の市場規模予測、セグメント別の売上動向、為替やインフレの影響について詳しく解説します。

市場規模は2兆ドル超へ|2025年〜2032年の世界工芸品市場とCAGR予測

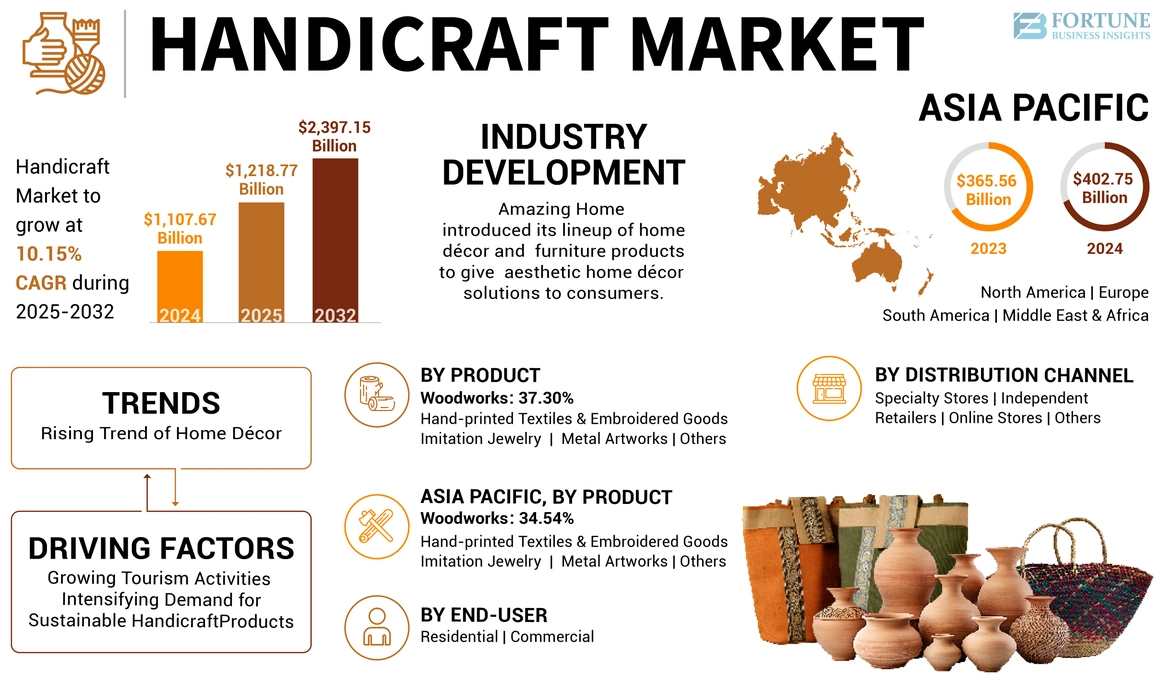

世界の工芸品市場は、2025年に1兆2,187億7,000万ドルに達すると予測されており、2032年には2兆3,971億5,000万ドルに達すると見込まれています。この間の年平均成長率(CAGR)は10.15%と非常に高く、今後も安定した拡大が期待されています。

特にオンラインプラットフォームの普及や、持続可能性への関心の高まりがこの成長を後押ししています。

“伝統工芸”と“デザイナークラフト”はどう違う?ジャンル別の売上と人気動向

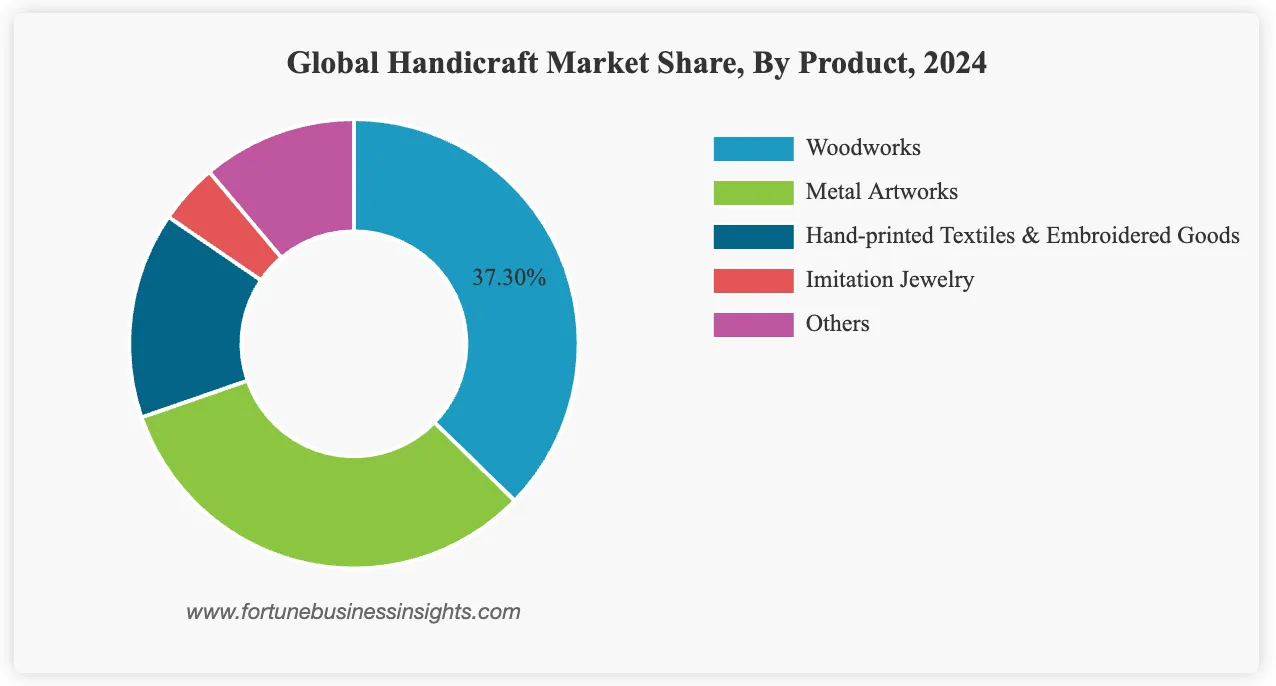

工芸品市場は大きく「伝統工芸」と「デザイナークラフト」に分類され、それぞれに異なる市場特性があります。伝統工芸は、地域に根ざした技術と文化を反映した製品が中心で、特にアジア太平洋地域では全体の36.36%を占める大きなセグメントです。

一方、デザイナークラフトは現代のライフスタイルやデザイン性を重視した作品が多く、北米・ヨーロッパ市場での人気が急上昇しています。実用性と審美性の両立を求める層には特に支持されており、今後日本の若手作家が参入すべき領域でもあります。

為替とインフレが輸出に与えるリアルな影響|2024年との比較で見える変化

2023〜2024年にかけて、為替やインフレが世界の工芸品輸出に大きな影響を与えました。

インドでは輸出が前年比20%減少し、2024年も6〜8%のマイナス成長が予測されています。

日本の工芸事業者にとっても、円安・円高に応じた価格戦略の調整が重要です。

また、海外向けには定価販売よりも柔軟なダイナミックプライシングや、為替リスクを抑える取引通貨選定が求められます。

日本の伝統工芸品市場の動向(2024年〜2033年)

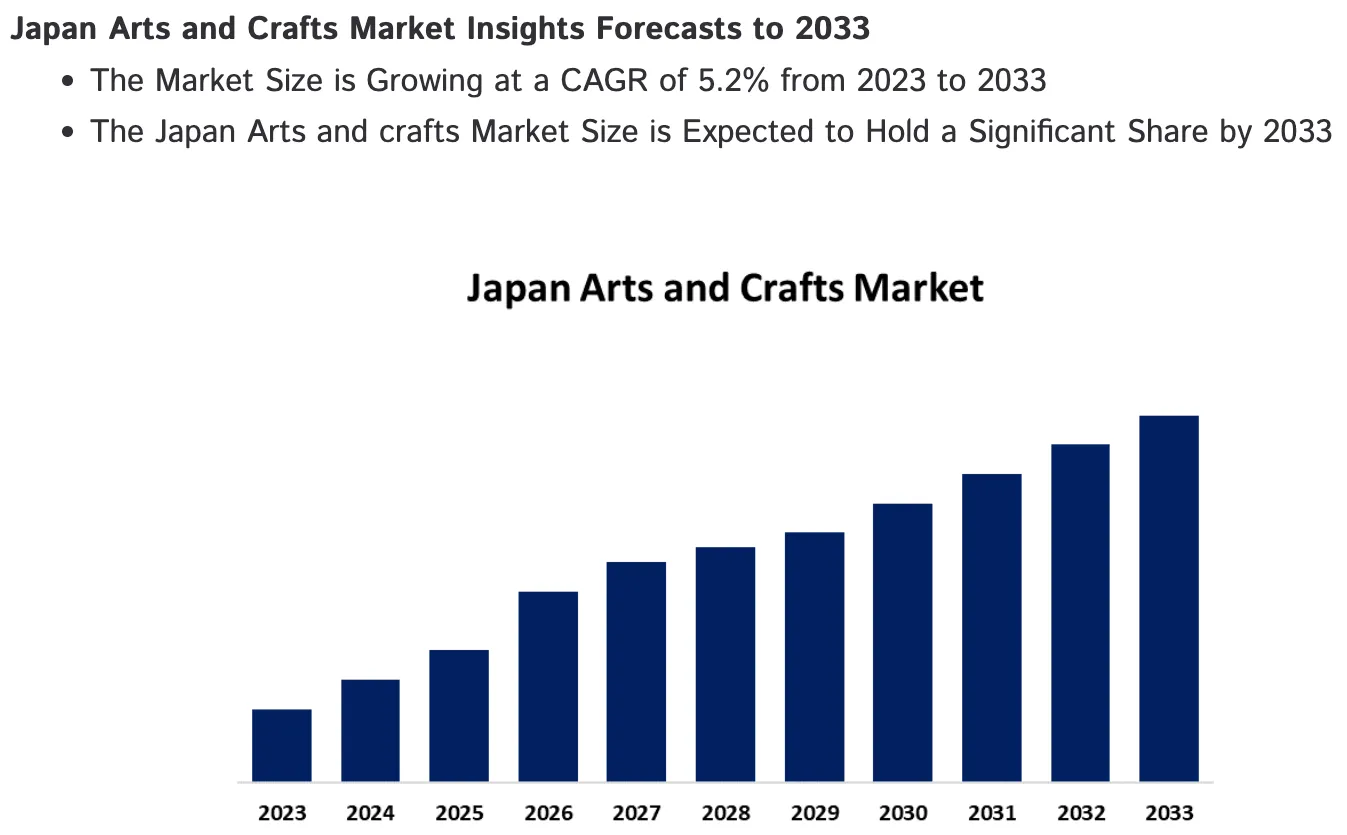

- 市場成長予測:日本の伝統工芸品市場は、2023年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)5.2%で成長すると予測されています。この成長は、国内外での伝統工芸品への関心の高まりや、電子商取引の拡大によるものとされています。

- 市場の特徴:日本には236品目の国指定伝統的工芸品が存在し、木工、陶磁器、織物、漆器など多岐にわたります。これらの製品は、職人の高度な技術と地域の特色を反映しており、国内外で高い評価を受けています。

2024年の輸出に影響を与えた要因

- 為替の変動:2024年には円安が進行し、輸出企業にとっては価格競争力の向上が期待されましたが、原材料費の高騰や物流コストの増加により、必ずしも輸出拡大にはつながっていないとの指摘があります。

- インフレの影響:世界的なインフレの影響で、消費者の購買力が低下し、高価格帯の伝統工芸品の需要に影響を及ぼした可能性があります。

これらのデータを活用し、日本の工芸品の魅力を的確に海外市場に届ける戦略を検討してみてください。持続可能性や独自性の高い製品が求められる今こそ、日本の工芸がグローバルに飛躍するチャンスとも言えるでしょう。

地域別にみる工芸品海外市場規模と成長ポテンシャル

世界の工芸品市場は、地域ごとに異なる成長要因と消費者の嗜好があります。日本の工芸品事業者や職人が海外展開を考える際には、各地域の市場特性を理解することが重要です。以下に、北米、欧州、アジア太平洋の主要市場について詳しく解説します。

北米:ホームデコ需要とEC拡大が牽引する市場

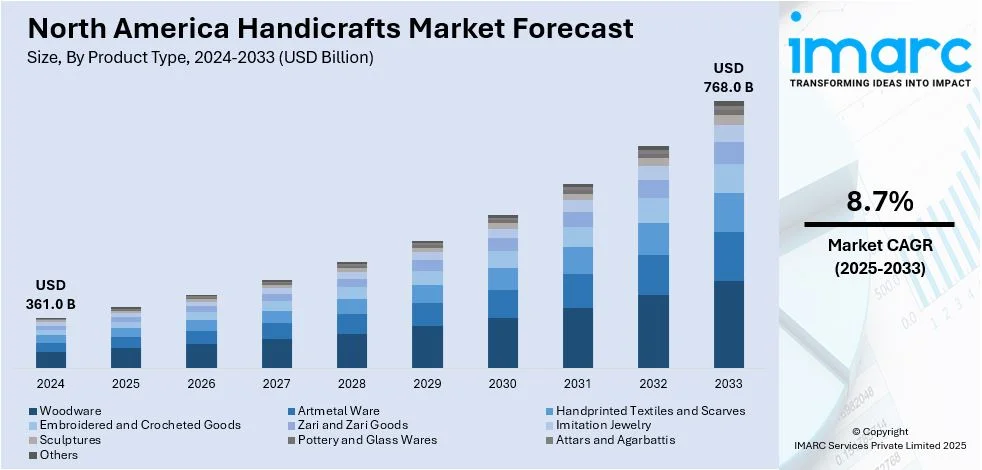

北米の工芸品市場は、2024年に3,610億ドルと評価され、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は8.7%と予測されています。2033年までに7,680億ドルに達する見込みです。

この成長の主な要因は、消費者の間で手作りやエコフレンドリーな商品への関心が高まっていること、個性的なホームデコアイテムへの需要の増加、そしてeコマースプラットフォームの拡大です。特に、Etsyなどのオンラインマーケットプレイスが、職人と消費者を直接結びつける役割を果たしています。

また、アメリカでは文化的・職人的伝統の影響も強く、地域特有のデザインや素材を活かした工芸品が人気です。これらの要因が相まって、北米市場は今後も堅調な成長を続けると見込まれています。

欧州:サステナブルクラフトと高級嗜好が拡大

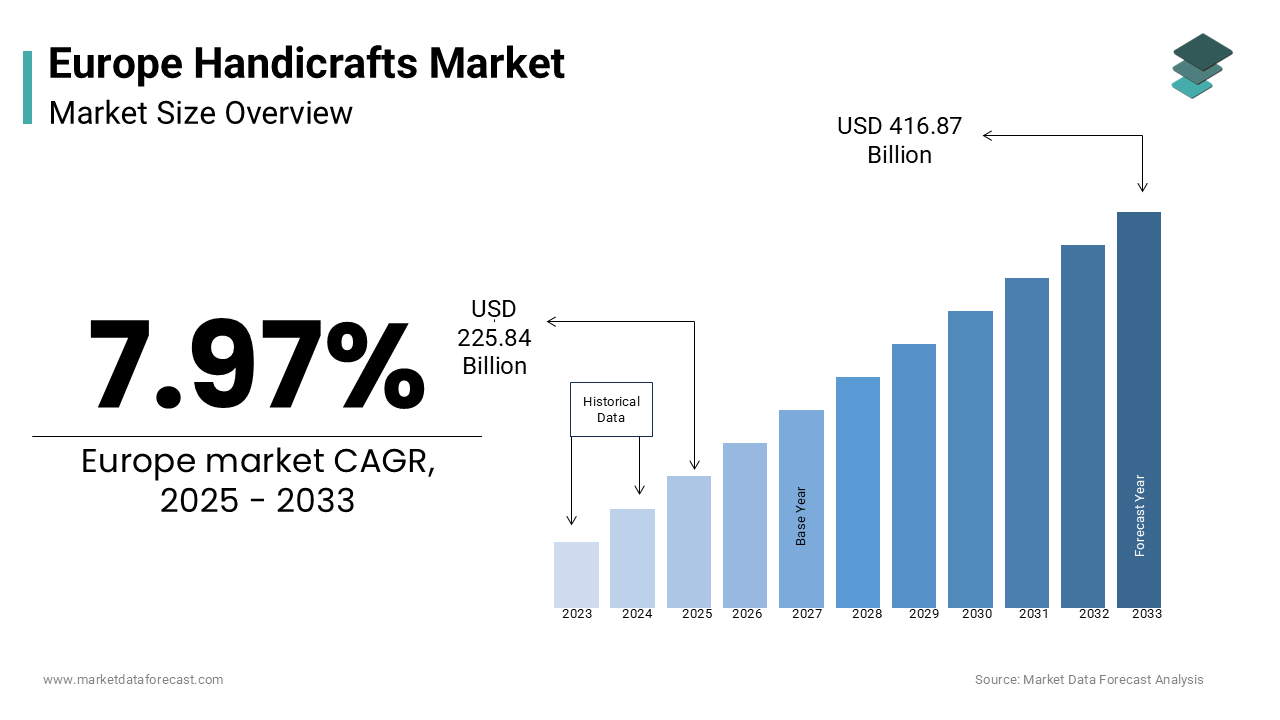

欧州の工芸品市場は、2024年に2,091.6億ドルと評価され、2025年から2033年までのCAGRは7.97%と予測されています。2033年までに4,169.7億ドルに達する見込みです。

欧州の消費者は、持続可能性や文化的価値を重視する傾向が強く、手作りで地元産の製品を好む傾向があります。特に、都市部のミレニアル世代を中心に、ユニークでストーリー性のある商品への関心が高まっています。

また、イタリアやフランスなどの国々では、伝統的な技術と現代的なデザインを融合させた高級クラフト製品が人気を博しています。これらの製品は、専門店やオンラインプラットフォームを通じて販売され、欧州全体の市場成長を牽引しています。

アジア太平洋:富裕層消費と観光復活による伸長

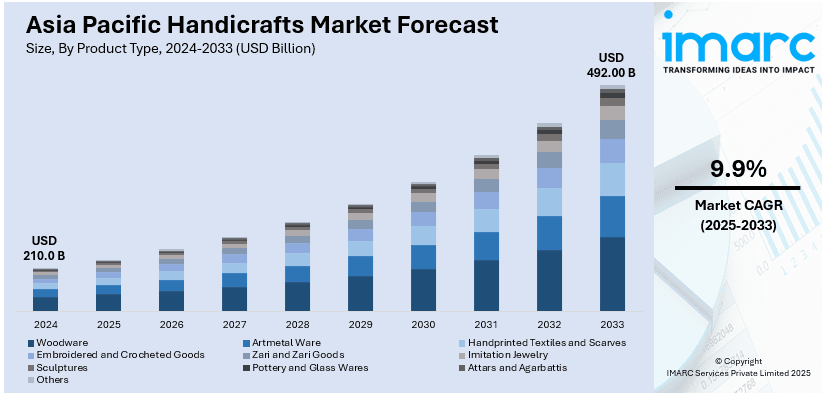

アジア太平洋地域の工芸品市場は、2024年に約2,100億ドルと評価され、2025年〜2033年にかけて年平均成長率(CAGR)は9.9%になると予想されています。さらに2033年には、約4,920億ドルの市場規模になる見込みです。

この地域の成長を支える要因として、観光業の回復が挙げられます。例えば、2023年には中国への国際到着数が前年比41%増加し、3,550万人を超えました。観光客は、地域の文化や芸術を反映したユニークな土産物を求める傾向があり、工芸品の需要が高まっています。

また、アジア太平洋地域では、竹やジュート(黄麻)、ココナッツシェルなどの自然素材を使用した持続可能な製品が注目されています。これらの製品は、環境意識の高い消費者に支持され、国内外での需要が拡大しています。

さらに、政府の支援や職人へのトレーニングプログラムの充実により、地域の工芸品産業は今後も成長が期待されています。以上のように、各地域の市場特性を理解し、適切な戦略を立てることで、日本の工芸品事業者や職人が海外市場で成功を収める可能性が高まります。

地域ごとの消費者ニーズやトレンドを把握し、製品開発やマーケティングに活かしていくことが重要です。

主要工芸品カテゴリ別の市場動向

世界の工芸品市場は、素材や技法ごとに異なる成長傾向を示しています。日本の工芸事業者や職人が海外展開を検討する際には、各カテゴリの市場動向を理解することが重要です。以下に、陶磁器・ガラス、テキスタイル・染織、金属・漆器・木工の3つの主要カテゴリについて詳しく解説します。

陶磁器・ガラス:テーブルウェアからアートピースまで

陶磁器やガラス製品は、日常使いのテーブルウェアから美術品としてのアートピースまで、多岐にわたる用途で世界中の消費者に支持されています。特に北米や欧州では、手作りの温もりや独自のデザイン性を持つ製品への需要が高まっています。

近年、持続可能性やエコフレンドリーな製品への関心が高まる中、リサイクルガラスを使用した製品や、環境に配慮した製造プロセスを採用するブランドが注目を集めています。また、アートピースとしての価値を持つ作品は、ギャラリーやコレクターからの需要も増加しています。

日本の陶磁器やガラス工芸は、伝統的な技法と現代的なデザインを融合させた製品が多く、海外市場でも高い評価を受けています。特に、備前焼や江戸切子などの地域特有の技法を活かした製品は、差別化された商品として競争力があります。

テキスタイル・染織:ラグジュアリーブランドとの協業

テキスタイルや染織製品は、ファッション業界やインテリア業界での需要が高く、特にラグジュアリーブランドとの協業が市場拡大の鍵となっています。

インドのブランド「Boito」は、オリッサ州の伝統的な手織物を現代的なデザインに昇華させ、国内外の展示会で注目を集めています。

また、イタリアの「The Modern Artisan」プロジェクトでは、持続可能なファッションの推進を目的に、地元の職人と協力して高品質な製品を生産しています。このような取り組みは、伝統的な技術の継承と現代的なデザインの融合を実現し、国際的な市場での競争力を高めています。

日本の染織技術も、海外のデザイナーやブランドとのコラボレーションを通じて、新たな市場を開拓する可能性があります。

特に、草木染めや絞り染めなどの伝統技法は、サステナブルな製品としての価値が高まっています。

金属・漆器・木工:機能美とサステナブル素材の評価

金属、漆器、木工といった素材を用いた工芸品は、機能性と美しさを兼ね備えた製品として、国内外で高い評価を受けています。特に、環境に配慮した素材や製造方法を採用することで、サステナブルな製品としての価値が高まっています。

日本の漆器は、伝統的な技法を守りつつ、現代的なデザインや用途に対応した製品開発が進められています。また、木工製品では、地元の木材を活用した家具や日用品が、地域資源の有効活用と環境保全の観点から注目されています。

また、金属工芸では、伝統的な技法を活かした装飾品や日用品が、海外のデザイン市場で評価されています。特に、手作業による精緻な加工や、独自の風合いを持つ製品は、他にはない魅力として差別化されています。

このように、各カテゴリの市場動向を踏まえた製品開発やマーケティング戦略を立てることも、日本の工芸品が海外市場で成功を収めるために大切な要素です。

日本の工芸品輸出と海外市場規模の関係

日本の工芸品は、その高い品質と独自の美意識から、海外市場での評価が高まっています。特に、伝統的な技術と現代的なデザインを融合させた製品は、北米や欧州、アジア太平洋地域での需要が増加しています。このような背景から、日本の工芸品輸出は着実に成長しており、今後もさらなる拡大が期待されています。

輸出額トレンドと主要仕向国ランキング

日本の工芸品輸出額は、近年増加傾向にあります。特に、陶磁器や漆器、織物などの伝統工芸品は、海外の高級市場での需要が高まっています。

主要な輸出先としては、アメリカ、フランス、ドイツ、中国、台湾などです。これらの国々では、日本の工芸品が高品質であることや、独自の文化的背景を持つことが評価されています。

また、近年ではオンライン販売の拡大により、個人消費者への直接販売が増加しており、従来の卸売中心のビジネスモデルから、BtoCへのシフトが進んでいます。

FTA・EPAがもたらす関税メリットと課題

日本は、多くの国と自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結しており、これにより関税の削減や撤廃が進んでいます。例えば、日EU・EPAの発効により、欧州向けの工芸品輸出において関税が大幅に削減され、価格競争力が向上しました。

しかし、FTAやEPAの活用には、原産地証明書の取得や、各国の規制への対応など、一定の手続きや知識が求められます。特に中小企業にとっては、これらの手続きが負担となる場合があります。そのため、専門機関の支援を受けることや、社内体制の整備が重要となります。

越境ECとポップアップ出店で販路を広げる戦略

越境EC(Cross-border E-commerce)は、インターネットを通じて海外の消費者に直接商品を販売する手法であり、近年注目を集めています。特に、日本の工芸品は、海外の消費者から高い評価を受けており、越境ECを活用することで、新たな販路を開拓することが可能です。

また、海外でのポップアップ出店も有効な戦略の一つです。現地でのイベントや展示会に出展することで、直接消費者と接点を持ち、商品の魅力を伝えることができます。これにより、ブランド認知度の向上や、現地市場のニーズ把握につながります。

ただし、越境ECやポップアップ出店には、物流や決済、法規制などの課題も存在します。そのため、事前に十分な調査と準備を行い、現地のパートナーと連携することが成功の鍵となります。

以上のように、日本の工芸品輸出は、海外市場での需要拡大やFTA・EPAの活用、越境ECやポップアップ出店など、多様な戦略を通じて成長が期待されています。

まとめ

2025年現在、日本の工芸品はその高い技術力と美的価値が世界で再評価され、海外市場において大きな成長の可能性を秘めています。今回の記事では、世界市場の成長予測から地域別の需要、主要カテゴリ別の動向、さらには輸出戦略に関する実践的な視点までを解説しました。

工芸品の国際展開は、単なる販路拡大ではなく、文化の発信・伝承でもあります。今後、持続可能性やストーリー性が求められる時代において、日本の工芸は世界における“選ばれる価値”となるでしょう。

グローバル市場で競争力を持つために、マーケット動向を的確に把握し、販路とブランド戦略を見直すことで、さらなる飛躍が期待できます。

あわせて読みたい記事