2025年現在、工芸品市場は世界的に注目を集めており、特に個性や文化的価値を重視する消費者の増加により、その需要が高まっています。

また、木工品、金属工芸、刺繍、陶磁器など、多様なジャンルが市場を形成しており、それぞれ独自の魅力で消費者を惹きつけています 。

この記事では、工芸品市場の最新動向をジャンル別、販路別、そして海外市場の視点から詳しく解説します。

目次

2024年の世界アート市場を振り返って|「The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025」

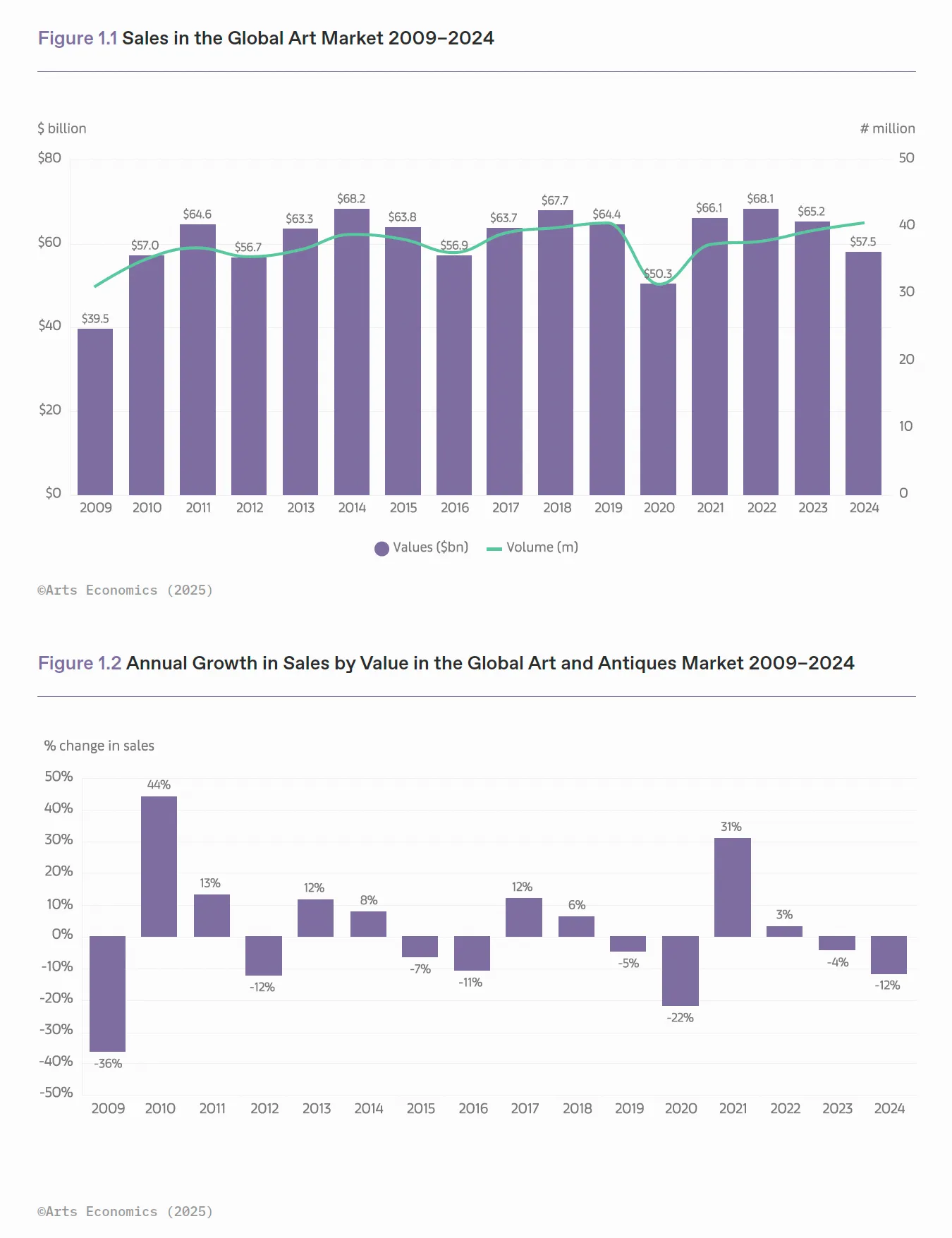

売上減少の大きな要因は、高額作品市場の縮小にあります。取引件数自体は安定していたものの、数百万ドル規模の高額取引が減少し、総売上に大きな影響を与えました。一方で、低価格帯の取引は堅調に推移しており、アート市場全体の底堅さも感じられました。

背景には、地政学的緊張や経済の不安定さ、高金利、インフレといった要素が挙げられます。2024年は、多くの消費者が価格に敏感になり、高額な非必需品への支出を控える傾向が強まりました。アート市場も例外ではなく、特に高額帯での購買活動に慎重さが見られました。また、主要国の選挙による社会的・政治的な不確実性も、市場に「様子見」ムードをもたらし、高額作品の供給不足を引き起こしました。

過去数年を振り返ると、2020年はコロナ禍で市場規模が22%減少し、503億ドルに落ち込みました。しかし2021年には、ライブイベントや展示会の復活とともに、ペントアップ需要(溜まった需要)に支えられ、661億ドルへと大きく回復しました。さらに2022年には681億ドルに達し、コロナ前を大きく上回る水準となりました。しかし、2023年からは高額帯市場の減速により成長が鈍化し、2024年にはさらに大きな減少が見られたかたちです。

一方で、取引件数に目を向けると、2024年は3%増加し、4050万件に達しました。デジタル取引の加速と、より手頃な価格帯での取引拡大がこの増加を支えています。

さらに興味深い動きとして、オークションハウスによるプライベートセール(非公開取引)が好調だった点が挙げられます。2024年、プライベートセールは前年比14%の成長を記録しました。不確実な市場環境の中で、価格やスケジュールをコントロールしやすい非公開取引が支持されたと考えられます。

2024年末時点の市場構成は、オークション(公開・非公開合わせて)が41%、ディーラー・ギャラリーによる取引が59%を占めています。今後の市場動向を占う上でも、ハイエンド市場の回復と、低価格帯の活発さがどのようにバランスするかに注目が集まりそうです。

2025年のアート市場はどうなる?最新見通しまとめ|The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025

2024年のアート市場は、不透明感に包まれた一年となりました。ウクライナや中東での紛争、さらに米国やヨーロッパでの選挙に対する懸念から、市場全体に慎重なムードが広がりました。特に高額作品の売買は2年連続で冷え込み、売り手も買い手も様子見の姿勢を取る場面が目立ちました。

一部の不確実性は解消されたものの、今後の経済政策、とりわけ貿易政策の動向は新たなリスクとなりそうです。貿易政策が変われば、インフレや金利、為替といった経済要因にも影響を及ぼし、それがアート市場にも波及する可能性があるためです。

一方、世界経済の成長は比較的安定しています。IMFの予測によれば、2024年の世界GDP成長率は3.3%、2025年・2026年は3.4%と見込まれています。これはコロナ前(2000~2019年平均3.7%)と比べるとやや低いものの、堅調な成長が続くと考えられています。

インフレについても、2022年に8.6%まで上昇したものの、2024年には5.8%へと低下しました。2025年には4.2%、2026年には3.5%まで下がる見通しです。インフレが落ち着き、金利が低下すれば、富裕層によるアート購入が活発化する可能性があり、市場にとっては追い風となるでしょう。

ただし、懸念されるのは保護主義や経済ナショナリズムの台頭です。現代アート市場は、国境を越えた自由な取引環境に支えられてきました。過度な貿易規制が進めば、国際取引が減少し、市場の成長にブレーキがかかる恐れがあります。

アメリカやイギリスがアート市場で世界をリードしてきた背景には、豊かな経済力だけでなく、透明性の高い法制度や税制が整備されていることも挙げられます。このような環境が、国内外からのアート流通を促してきたのです。逆に、重い規制を敷いた国々では、国内市場の成長が抑えられてしまったケースも見られます。

2025年のアート市場は、世界経済の回復とインフレの沈静化という明るい材料がある一方で、政治や貿易をめぐるリスクにどう対応していくかが、大きなカギとなりそうです。

2025年の工芸品市場規模はどのくらいか

2025年の工芸品市場は、多様化する文化的価値観や、個性を重視する消費者ニーズの高まりを背景に、さらなる成長が期待されています。技術革新やサステナビリティへの関心の高まりも市場に新たな動きをもたらしています。

ここでは、こうしたトレンドを踏まえつつ、過去の市場推移や市場の定義を整理し、2024年からの変化を軸に、2025年の市場規模や注目ポイントを詳しく解説します。

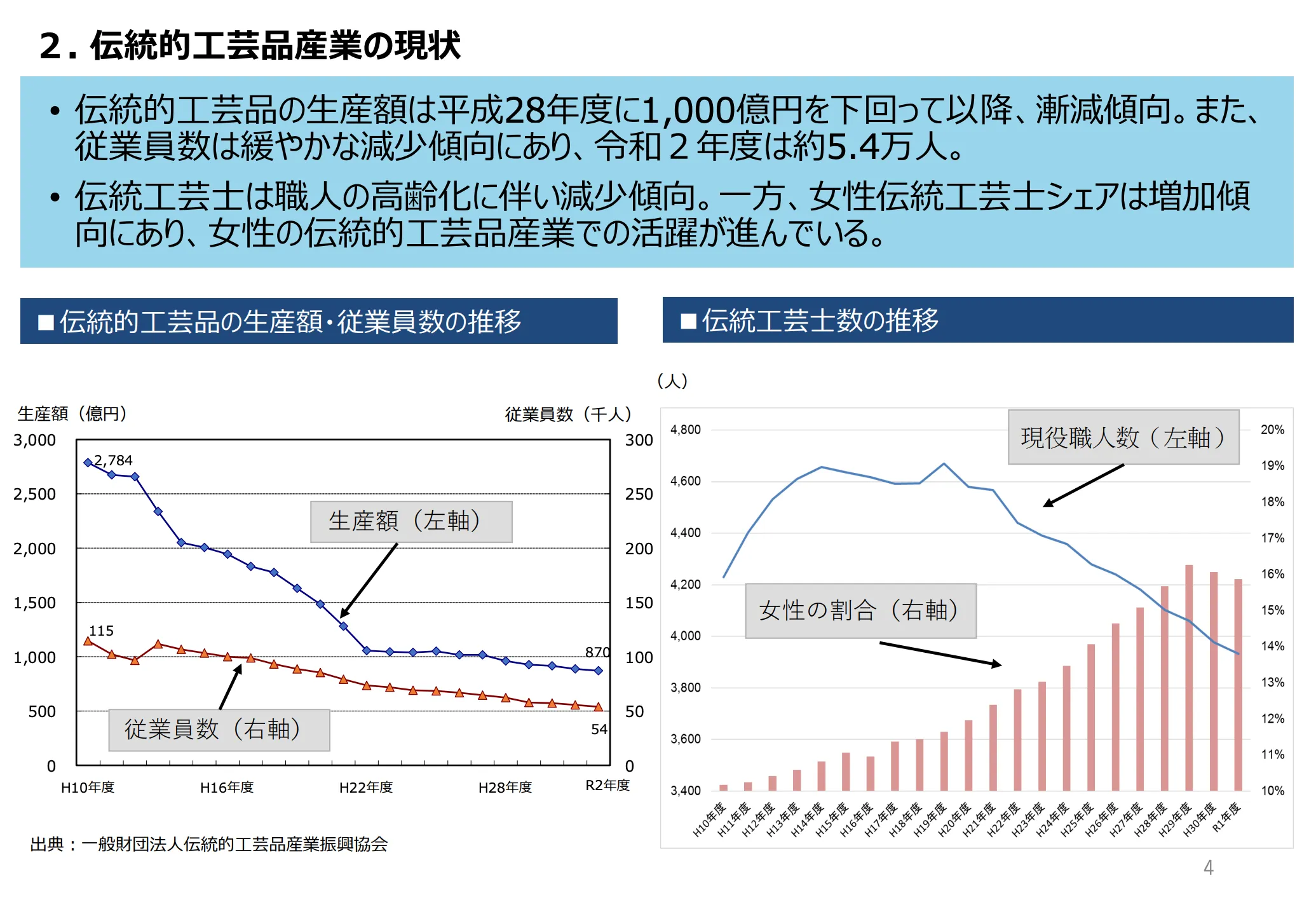

最新の国内市場データと前年比の推移

経済産業省が所管する伝統的工芸品産業の生産額は、1983年の5,400億円(約0.54兆円)をピークに長期的な減少傾向をたどり、2015年には約1,020億円(約0.1兆円)に縮小しました。2016年時点でも約960億円と、ピーク時の5分の1以下まで落ち込んでおり、国内の工芸品市場が縮小しているのは明らかです。

実際、「日本の工芸品市場の縮小は避けられない」とする指摘もあり、近年も安定的な年5%成長が継続しているとは言えません。

しかし、2023年は、新型コロナによる落ち込みからの回復期にあたり、訪日観光客の急増(前年の約5倍)によって一部で需要回復の兆しが見られました。特に、中国を中心とした富裕層による日本の工芸品への関心は高まっており、海外需要の増加も報告されています。

今後の成長のカギは「デジタル」と「イノベーション」

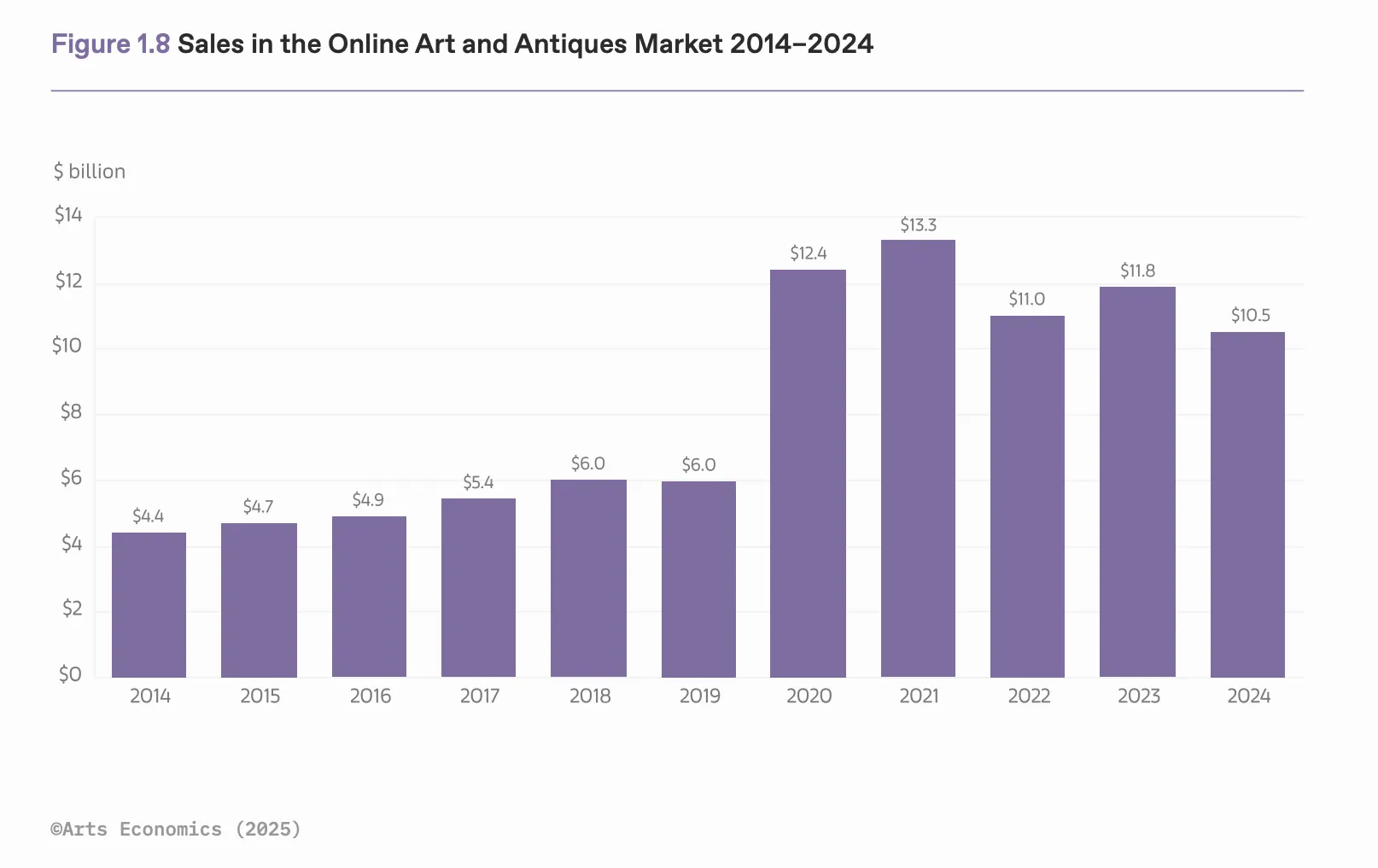

一方、アート市場では、アート業界がデジタルインフラを徹底的に整備したことで、オンライン限定販売のシェアが9%から25%へと大幅に増加しました。世界の小売Eコマースは、過去2年間、小売売上高全体の約20%で安定していますが、将来の成長予測は大幅に下方修正され、2027年までに23%に達すると予測されています。

美術品市場におけるEコマースの売上高シェアは高い水準で安定していますが、各チャネルで依然として支配的な価格帯の違いにより、金額ベースでは依然として少数派です。

ディーラーとオークションハウスの両方が、eコマースの利便性の向上に注目しています。

実際の市場拡大のカギは、急成長よりもデジタル技術の活用や製品イノベーションによる需要の掘り起こしにあります。近年では、職人がECサイトやオンラインマーケットプレイスを活用して販路を拡大したり、ブロックチェーン技術によって作品の真正性を保証するなど、新たな試みも始まっています。

公的機関もこれらの動向に注目しており、マーケティングや製品戦略次第で新たな市場機会が生まれる可能性はあります。そのため、現状では、国内市場の底上げと海外需要の開拓が最大の課題と言えるでしょう。

工芸品産地の現状と支える職人たち

この市場の担い手は、地域に根ざした中小企業や個人事業主であり、伝統技術を受け継ぐ職人が多数を占めています。統計上も事業所規模の小さい製造者が多く、国内には約300の工芸産地が存在します。

とはいえ、前述の通り、伝統的工芸品全体では国内市場が縮小基調にあります。そのため、「2025年にさらなる市場拡大が見込まれる」と断言できるだけの統計的裏付けはありません。

現状では、ニッチな海外需要の獲得や、アート・インテリア分野との融合といった多様化が進む一方で、市場全体の規模が大きく伸びるにはまだ課題が残っています。公的機関のレポートでも、後継者不足や国内需要の低迷といった構造的問題が指摘されています。

しかし同時に、デザイン力の強化や新たな顧客層の開拓により、各地で活路を見出そうとする動きも活発化しているのも事実です。

2024年からの変化と注目すべきポイント

2024年から2025年にかけて、工芸品市場ではサステナブル志向の高まりとデジタル販売の拡大が顕著です。環境に配慮した素材・技法や、長く使える良質な製品への関心が若年層を中心に広がっており、特許庁もこうした動向に注目しています。

企業や職人たちも、天然素材の活用や廃材リサイクル、カーボンニュートラルな製造工程など、持続可能な取り組みを始めています。間伐材を使った家具や、天然染料による染織など、具体的な動きも進行中です。

オンライン販売と越境ECの活用

コロナ禍を経て、オンライン販売の重要性が高まりました。公式ECサイトや大手モール、SNSを使ったプロモーションなど、工芸業界にもデジタルシフトが浸透。2024年にはオンライン経由の売上が増加し、チャネル構成が変化しています。

越境ECやInstagramを活用したマーケティングは、海外のニッチ市場へのアクセス手段としても有効です。公的支援も進んでおり、オンライン展示会や産地情報のデジタル化などが展開されています。

グローカル戦略と市場の質的変化

伝統工芸と現代デザインの融合による海外展開、自治体の国際見本市出展など、グローバルとローカルを結ぶ動き(グローカル)も活発化。経産省は、地域文化と技術が「新しいラグジュアリー」として評価されると報告しています。

このように市場は変化していますが、量的拡大より質的変化に注目すべき段階です。工芸品市場の成長には、環境配慮、デジタル対応、地域の物語性を活かしたブランディングなど、持続可能なビジネスモデルの構築が鍵となります。

工芸品ジャンル別の市場規模と傾向

工芸品の市場は、その多様性と文化的価値によって世界中で注目されています。市場規模や成長傾向を理解することは、業界の動向を把握し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠です。この記事では、陶芸品や木工品、金属工芸などの主要な工芸品ジャンルごとに、現時点での市場規模や最近の成長傾向について詳しく分析します。これにより、各工芸品の商業的なポテンシャルを評価し、今後の市場拡大戦略の最適化を目指します。また、地域別の需要差異やデジタル化の影響についても触れ、工芸品市場の全体像を明らかにしていきます。

陶磁器市場の規模と生産地別動向

陶磁器市場は近年、拡大傾向にあります。ある市場調査によると、世界の磁器市場規模は2024年に約99億ドル、2032年には約156億ドルに達する見込みで、年平均成長率は約6%と予測されています。生産面ではアジアが中心で、特に中国が圧倒的な生産量を誇り、日本や韓国も高品質な製品供給で存在感を示しています。

参照:磁器市場規模、シェアおよび業界分析|Fortune Business Insights

洋食器分野では、コストや生産効率の面で中国や韓国、東南アジアに生産拠点が移り、日本の大手メーカーも海外生産へとシフトしています。最近ではタイ、ベトナム、インドなどの国々も新たな生産拠点として台頭し、国際競争がさらに激化しています。

一方で、消費者の嗜好も多様化しています。伝統的な陶磁器の文化的価値を重視する層に加え、モダンで独創的なデザインを求める層も拡大。これに対応するため、各メーカーは伝統的なデザインから現代的なデザインまで幅広い製品を展開しています。

さらに、SDGsの浸透によりエコ意識も高まっており、リサイクル素材の活用や環境負荷の低い製法の導入など、持続可能なものづくりが進められています。環境に配慮した陶磁器製品への注目も高まりつつあり、伝統工芸品への新たな関心を呼び戻しているとの指摘もあります。

参考:陶磁器の最新技術動向と将来展望

漆器・木工・染織などのカテゴリごとの成長率

漆器、木工、染織といった工芸品の各カテゴリについて、公的な成長率データは乏しいため、ここでは定性的な傾向を示します。

漆器(漆工芸)

漆器(漆工芸)は長期的に生産額が減少しており、たとえば輪島塗は1991年に約180億円だった生産額が2023年には約20億円まで縮小しました。ただし、インバウンドの回復やオンライン販売の活用により一部で需要回復の兆しが見られます。訪日客による土産需要や、壊れやすい漆器を通販で購入したいというニーズに応え、産地もECを通じて新規顧客の獲得を進めています。伝統を守りながら実用性やデザイン性を高める商品開発も進み、ニッチ市場での競争力強化が図られています。

木工品(木工芸)

木工品(木工芸)は、北米や欧州で高まるサステナブル志向を背景に、天然素材の製品への関心が高まっています。特に日本産木工品は耐久性と環境への優しさで注目されており、近年は海外バイヤーによる取り扱いも増加。市場規模は限定的ですが、持続可能なライフスタイルを志向する層に安定した需要があります。

染織品(伝統織物・染物)

染織品(伝統織物・染物)分野では、国内需要は縮小傾向にある一方、伝統技術と現代デザインを融合した新商品の展開が進んでいます。老舗メーカーが洋装向けの衣料品を開発し、海外展開する事例もあり、日本の染織技術を活かしたテキスタイルやファッション小物がアジアの若年層や富裕層に支持されています。伝統的な絣柄や染色法と現代のデザインを組み合わせた商品が新鮮さと高級感を提供し、ニッチな人気を博しています。

このように、漆器・木工・染織の各分野は、消費者のライフスタイルの変化や国際的な文化交流を背景に、それぞれの市場ニーズに応じた商品開発や販路開拓を進めています。伝統的工芸品全体としては生産額の減少が続くものの、新たな展開や海外市場への進出によって成長を遂げている産地もあり、各分野がニッチ市場で競争力を高める努力こそが、業界全体の活性化につながると考えられます。

現代工芸・アート作品としての需要の高まり

近年、工芸品を現代アートとして捉える動きが国内外で広がり、需要も拡大しています。サステナビリティや個性を重視する消費者の増加により、手作りの一点物や独自性の高い作品が注目されています。海外では、日本の工芸品の「職人技」「独自デザイン」「文化的価値」が高く評価され、量産品にはないストーリー性がプレミアム市場で支持されています。

実際、工芸品がアートピースとして高値で取引される例も増えており、ギャラリーやアートフェアでの展示機会も拡大。ロンドンの展示イベントでは、漆器や和柄の工芸品が人気を集め、購入希望も見られました。オンラインで海外から直接購入する動きも活発化しており、アート志向の顧客層へのアプローチがしやすくなっています。

こうした動向は工芸品の価値向上と市場拡大を後押ししており、日本政府や関連団体もアートとしての発信や輸出支援を強化しています。特に、若手作家による新しい感性の作品が注目されており、伝統技術に現代的デザインやポップカルチャーを融合させた作品が若年層や海外コレクターの支持を集めています。

こうした流れにより、日本の工芸品は「古い日用品」から「現代アート」へとイメージが変わりつつあり、市場の裾野が着実に広がっています。

インバウンド需要と海外輸出の動向

インバウンド需要と海外輸出は、日本経済において欠かせない柱の一つです。訪日外国人の増加は観光業や地域経済に直接的な恩恵をもたらし、海外輸出は製造業や工芸品などの分野で新たな市場拡大のチャンスを生み出しています。

グローバル化が進む中、これら2つの流れがどのように相互に影響し合い、経済に波及しているのかを把握することは、企業や自治体の戦略立案にも重要です。ここでは、訪日観光客の購買傾向や輸出動向、そして世界で評価される日本工芸のブランディング戦略に焦点を当て、最新の動きを詳しく見ていきます。

訪日観光客による購入傾向と人気商品

訪日外国人の購買傾向には国や地域ごとの特徴があります。観光庁の調査によると、中国や韓国など東アジアの旅行者は日本製の化粧品や医薬品をよく購入し、中国人旅行者の約52%が化粧品・香水を購入しています。

一方、欧米の旅行者は日本文化への関心が高く、アメリカ人の約18.5%が民芸品や伝統工芸品を購入。これは中国人旅行者(約6.9%)に比べて大幅に高い割合です。よって、「東アジアはコスメ」「欧米は伝統工芸品やアニメグッズに関心」という傾向は、統計とも一致しています。

全体で見ると、もっとも購入率が高いのは食品土産(約72.6%)、次いで化粧品類。伝統工芸品の購入率は1割未満ですが、特に欧米からの観光客には相対的に人気が高いことが分かります。

こうした国別の嗜好に合わせ、日本企業は商品戦略を差別化し、インバウンド需要を取り込む取り組みを強化しています。これらの分析は今後の海外展開戦略にも活用されています。

世界で注目される日本工芸とブランディング戦略

単に伝統を守るだけでなく、現代のライフスタイルに合ったデザインやストーリー性を持たせる工夫が求められています。政府や自治体、JETROなども海外見本市出展や市場調査支援を通じて、ブランド力強化に向けた取り組みを後押ししています。

記述にある「質の高さや独自性が評価され、ブランド価値向上が可能」という点は妥当ですが、それだけでは不十分であり、現地の嗜好に合った商品企画とマーケティングが必要とされています。そのため、産地名や職人技を前面に出したブランディングや、デザインの刷新といった戦略が進められています。

こうしたブランド強化と海外展開の支援策により、日本の工芸品が国際市場で競争力を高め、持続可能な成長につながることが期待されています。

まとめ

日本の工芸品市場は、国内需要の減少という課題を抱えつつも、サステナブル志向やデジタル化、そして国際的な文化関心の高まりを背景に、新たな展開の兆しを見せています。各分野では、伝統技術を継承しながらも、現代の生活様式や海外市場に適応した商品開発・販路拡大が進められており、特に若手作家による現代的な工芸作品がアート市場でも評価を得ています。

一方で、日本の伝統工芸品は国際的なブランドとしての認知が十分とは言えず、今後の成長には、ブランディングの強化や的確なマーケティング戦略が不可欠です。訪日観光客の国別嗜好を踏まえた商品展開、オンライン販売の活用、産地ブランドの確立といった取り組みが、工芸産業の持続可能な発展を支える鍵となります。

伝統と革新を融合させ、国内外の多様なニーズに応えることで、日本の工芸品は単なる文化資産にとどまらず、国際市場における競争力ある産業として、今後も価値を高めていく可能性を秘めています。