灰釉(はいゆう・かいゆう)は、木灰を原料にした天然由来のガラス質の釉薬で、素朴でありながら奥深い色合いや流れ模様が魅力の伝統的な陶芸技法です。古くは奈良時代から使われ、日本の陶芸文化を支えてきたこの釉薬は、素材や焼成によって生まれる変化が魅力で、同じものが二つとない「窯変(ようへん)」の美しさを楽しめます。

この記事では、灰釉の歴史や特徴、木灰の調合方法、焼成のポイントまでを初心者にもわかりやすく解説します。自然素材が織りなすやさしい美しさを感じながら、陶芸の世界をより深く知ってみませんか。

目次

灰釉(はいゆう・かいゆう)とは?

灰釉蓋壷 須恵器 カイユウフタツボ スエキ

灰釉(はいゆう・かいゆう)は、陶芸において最も古くから使われてきた釉薬のひとつで、木灰など天然の灰を主原料にして高温で焼成することで生まれる自然のガラス質の皮膜を指します。その特徴は、原料の灰に含まれるカルシウム分やアルカリ分が陶土と反応し、透明感のある緑がかったガラス層を形成する点にあります。

単純でありながら、焼成条件、原料の組成、窯内の還元酸化雰囲気などによって微妙に変わる色調や流れ模様は、工業製品には出せない「自然の美しさ」として評価されます。現代の陶芸家も「自然釉の景色」を追求することで、土や灰、炎という素材の持つ個性を活かした作品を生み出しており、灰釉は日本の焼き物文化を象徴する技法のひとつです。

雑木灰・ワラ灰・長石・土が高温で融け合う“天然ガラス”釉薬

灰釉の魅力は、身近な自然素材をそのまま活かし、高温焼成で“天然ガラス”とも言えるガラス質皮膜を生む点にあります。釉薬の主原料は雑木の灰、ワラ灰、竹灰など、燃焼後に残る灰成分で、カルシウムやカリウム、マグネシウムなどを豊富に含みます。

これらの灰は長石や陶土と一緒に高温で焼成されることで溶融し、粘土表面にガラス質の層を形成します。とくに酸化焼成では灰の成分が透明~黄緑色の艶を帯び、還元焼成では青緑やオリーブ色など深みのある色調に変化します。

素材や燃焼条件によって生まれる流れ模様や濃淡、斑点などは偶然性の美であり、同じレシピでも焼成ごとに異なる表情を生み出すため、陶芸家はこれを「炎の景色」「窯変(ようへん)」として愛好します。現代でも、化学的に分析した上で意図的に調整を加えつつ、こうした自然素材由来の釉薬を大切にする流れが続いています。

中国六朝期青磁に源流、日本では須恵器の落灰釉がルーツ

灰釉の源流をさかのぼると、殷周期(前15世紀)に出現した灰釉陶器に行き着きます。これは植物灰と粘土を調合した高火度釉を施したもので、後漢~六朝期になると江南の越州窯などで技術が洗練され、青磁として知られる長石・木灰系の透明釉が完成しました。

日本では5世紀中頃から須恵器の生産が始まりますが、自然に降り積もった灰が器面で溶ける落灰釉が明確に確認できるのは6世紀後半以降です。この現象が後の灰釉文化の土台となりました。

奈良時代末~平安初期には猿投窯で灰を調合した人工灰釉が開発され、9世紀には碗・皿・壺などが本格的に施釉されます。平安後期から鎌倉時代にかけて瀬戸や美濃をはじめ各地で灰釉陶器が大量に生産され、日本独自の「景色を楽しむ」美意識を形成しました。こうした歴史を背景に、灰釉は現代陶芸でも自然味豊かな表情を生む代表的な釉薬として受け継がれています。

落灰釉(自然灰釉)と調合灰釉(ちょうごうはいゆう)──成り立ちと作為の違い

灰釉には大きく分けて「落灰釉(自然灰釉)」と「調合灰釉」の2つがあります。

落灰釉(自然灰釉)は、焼成時に薪窯内の灰が自然に器体に降り積もり、高温で溶融して自然発生的にガラス皮膜を形成するものです。

これは須恵器や中世の信楽焼などで見られる技法で、偶然性が生む流れ模様や灰の成分による色の変化が魅力です。

一方、調合灰釉(ちょうごうはいゆう)は自然灰を粉砕し、水簸して不純物を取り除き、長石や粘土、石灰などと正確に配合した釉薬を器体に施釉して焼成するものです。

調合灰釉は、より安定した仕上がりと意図した色合いを再現できる利点があり、瀬戸や美濃、唐津など多くの産地で発達しました。

現代陶芸では、自然灰の偶然性と調合灰釉の制御性を組み合わせるアプローチも行われており、作為と自然が拮抗する美を追求する試みが続いています。

灰釉の多様な技法は、陶芸表現の幅を広げ続けています。

東アジア陶磁の中で進化した灰釉の歴史

灰釉(はいゆう・かいゆう)は、東アジアの陶磁器文化の中で数世紀にわたって進化してきた釉薬技法であり、自然灰を溶かし込むことで生まれるガラス質の被膜が最大の特徴です。中国で発達した青磁釉の流れを汲みつつ、日本では須恵器の落灰釉から始まり、平安期の灰釉陶、鎌倉・室町の古瀬戸へと展開。

そして桃山時代の茶陶で再びその「景色」が高く評価され、志野・織部など独自の美意識を育む基盤となりました。東アジアにおける灰釉の歴史は、単なる装飾技法ではなく、素材と炎の偶然性を取り込み「自然の美」を尊ぶ精神を育んだ過程でもあります。以下に、中国、平安〜室町期、桃山茶陶と、時代ごとの展開を詳しくご紹介します。

中国南北朝〜宋代龍泉窯で完成した青みの透明釉

灰釉の技術的完成形の一つとしてよく挙げられるのが、中国の南北朝時代から宋代にかけて発展した青磁釉です。南北朝期(5〜6世紀)には、長江下流域で石灰分を多く含む灰や長石を用いた釉薬が開発され、酸化焼成では黄緑系、還元焼成では青みがかった透明感のある釉層が生まれました。

宋代(10〜13世紀)に入ると、龍泉窯をはじめとする浙江省の青磁産地では、精選された陶土、純度の高い長石や灰を用い、還元炎によって澄んだ青緑色の「梅子青」「粉青」などが完成します。これらの青磁は王朝の貢納品や輸出陶磁として高く評価され、東アジア全域に影響を与えました。

灰釉は単に溶融するだけでなく、釉薬原料の調合や焼成制御によって透明度、厚み、青みの深さを調整する高度な技術に進化し、工芸美術としての洗練を極めたのです。

日本の平安灰釉陶から鎌倉・室町の瀬戸釉(古瀬戸)へ展開

日本における灰釉の展開は、5世紀中頃の須恵器生産時に偶発的に降りかかった自然灰(落灰釉)から始まり、やがて意図的な施釉へと発展しました。平安時代前半(9世紀前半)に猿投窯で創出された灰釉陶器の技術は、9世紀末から10世紀末にかけて瀬戸や常滑へ伝播し、通称「平安灰釉」と呼ばれる最初期の施釉陶が作られました。これらの器体は、全体を淡緑から黄緑色の透明釉が覆うのが特徴です。

鎌倉初期(12世紀末)になると、瀬戸では長石と灰を調合した釉薬を酸化・還元焼成と組み合わせることで、「古瀬戸釉」と称される施釉陶器が誕生します。古瀬戸は当初、灰釉のみを用いた前期(鎌倉初め)を経て、南北朝期以降に鉄釉や印花・貼花文など多彩な意匠技法が加わり、その多様な表情で中世日本の陶業史に大きな足跡を残しました。

室町期には茶道文化の影響で「わびさび」の美意識が生まれ、釉薬の流れやムラ、焦げなども景色として愛でられるようになり、灰釉の表現は一層多様化しました。

桃山茶陶での再評価──志野・織部に受け継がれた灰釉美

灰釉は室町時代末から桃山時代にかけて、茶陶の世界で再び高く評価されました。千利休らが育んだ茶の湯文化では、「わび・さび」を重んじ、人工的な均一性よりも自然の変化や不完全さを尊ぶ美意識が主流になります。

これに応える形で、美濃地方では志野、織部、黄瀬戸など多彩な茶陶が発展しました。志野では白濁した長石釉に加え、鉄絵や火色が出る部分を景色として楽しみますが、その下地や釉層には灰釉の技法が応用されています。

織部も銅緑釉や黒織部など、灰釉をベースに金属酸化物を加えた釉調整が行われ、流れ模様や釉切れなど窯変を活かした意匠が生まれました。これらの茶陶は、灰釉の偶然性を積極的に取り込み「作為と自然の間」に美を見出す日本陶芸の精神を今に伝えています。灰釉は単なる技法を超え、茶の湯文化を支える重要な要素として成熟しました。

灰釉の原料と調合方法とは?

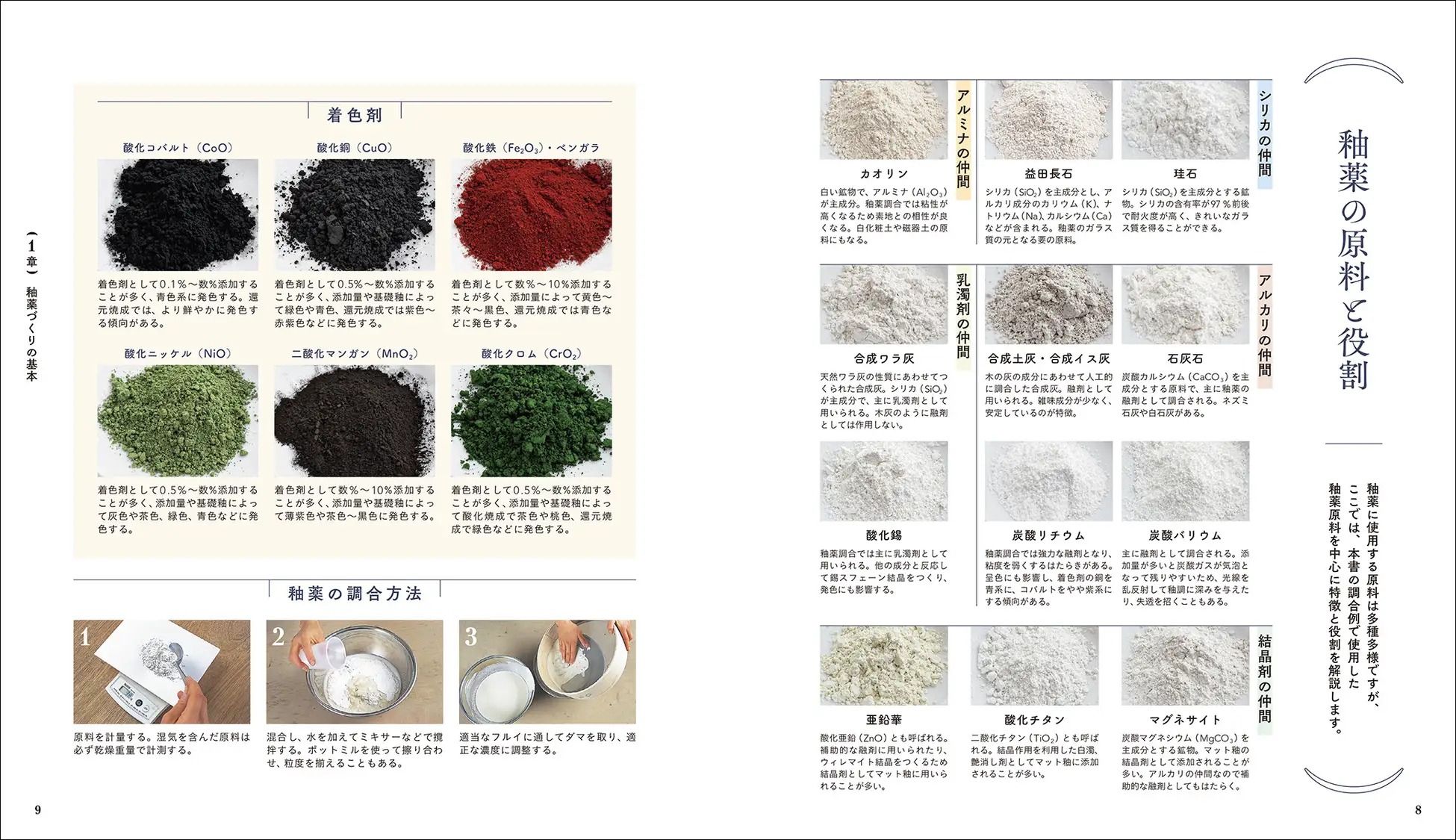

灰釉(はいゆう・かいゆう)は、自然素材を活かした陶芸釉薬の代表的な一つで、その魅力は原料のシンプルさと、焼成によって生まれる豊かな変化にあります。基本的な原料は、薪や植物を燃やした灰を主成分とし、長石、粘土などを加えて調合します。

灰に含まれるカルシウムやカリウムなどの成分が高温焼成で融剤として働き、陶器表面をガラス質の釉層で覆います。調合の比率や原料の種類によって、透明度、色調、流れ模様などが大きく変わり、窯変(ようへん)という偶然性を含む美しさを作り出します。

ここでは、灰釉を構成する主要な原料とその働き、調合のポイントについて、3つの観点から詳しくご紹介します。

雑木灰・ワラ灰・竹灰…灰中のCaOとK₂Oが融剤になる

灰釉の最大の特徴は、身近な自然素材を活用する点にあります。雑木灰、ワラ灰、竹灰など、燃やした植物の灰を主原料とし、この灰にはカルシウム酸化物(CaO)やカリウム酸化物(K₂O)が豊富に含まれています。

これらの成分は「融剤」として働き、陶土に含まれるシリカやアルミナを高温で溶かしてガラス質の釉膜を形成します。

たとえば、雑木灰はCaOが多めで高い融点を持ちつつも安定した透明感を出しやすいのが特徴です。

一方、ワラ灰はK₂Oが多く融点が低く、柔らかく流れるような釉調を生みやすい傾向にあります。竹灰も地域や燃焼方法によって成分が異なり、白っぽいガラス質や緑がかった透明感など個性が現れます。こうした灰は、産地や陶芸家によって収集、乾燥、焼成、粉砕、水簸などを経て純度を調整し、最適な釉薬原料として活用されています。

長石・粘土の比率調整で融点・透明度・流れ方をコントロール

灰釉づくりでは、単純に灰だけを使うわけではありません。灰は融剤成分を豊富に含みますが、単体では釉薬としての安定性に欠けることが多いため、長石や粘土などの原料を加えて調合を行います。

長石はシリカやアルミナを含み、灰のCaOやK₂Oと反応してガラス質を形成する主要成分です。

長石を多めに加えると、融点が上がり、釉膜がしっかりと厚く、透明感のある仕上がりになります。

一方、灰を多めにすると融点が下がり、流動性が増して釉だれや流れ模様など偶然性の高い表情が出やすくなります。さらに粘土分を加えることで釉薬の収縮性をコントロールし、剥離やピンホールを防ぐ効果もあります。

これらの原料比率は、焼成温度、使用する土の種類、窯の還元・酸化雰囲気などを考慮し、陶芸家ごとに繊細に調整されています。結果として、同じ原料でも調合の違いで全く異なる仕上がりを実現できるのが灰釉の魅力です。

鉄・マンガン・チタン含有量で青・緑・褐色に発色が変化

灰釉の魅力の一つは、その微量成分によって多様な発色を生む点にあります。原料灰には燃やした植物や土壌の成分が含まれており、鉄(Fe)、マンガン(Mn)、チタン(Ti)などの含有量が釉薬の色味を大きく左右します。

鉄分が多ければ、還元焼成では青緑、酸化焼成では黄褐色やオリーブ色を帯びる釉調が得られます。これは中国青磁や日本の古瀬戸釉でも活用されてきた原理です。マンガン分は紫がかった褐色や深みを増す効果があり、落ち着いた渋い発色を生みます。

チタン分が含まれると乳濁した白やクリーム色の濁りが出て、柔らかい質感を加えます。こうした微量成分は、燃焼する樹種や灰の生成方法によって自然に変動するため、灰釉は「同じレシピで焼いても窯ごとに違う顔」を見せます。この予測不能性が陶芸家にとって挑戦であり、魅力でもあり、自然素材を活かした唯一無二の作品を生み出す土台となっています。

焼成と窯―炎と灰が作る景色

灰釉の美しさは、調合の巧みさだけでなく、窯内の炎と灰、そして焼成温度や雰囲気(酸化・還元)の管理によって生まれる独特の「景色」にあります。釉薬は単なる塗膜ではなく、高温で粘土と反応しながらガラス質の層を作り、その中で結晶や流れ模様、色の変化を生み出します。

特に灰釉は、薪窯での灰の自然降下や炎の還元力、酸化雰囲気のコントロールによって、同じ配合でも全く異なる表情を示します。また現代では、ガス窯や電気窯でもこれを再現しようとする技法が研究され、自然釉と調合釉の「作為と偶然」がせめぎ合う独自の美を追求しています。以下では、還元・酸化焼成の発色差、薪窯とガス窯の比較、温度帯による溶融や冷却で生じる景色を詳しく解説します。

還元焼成で青磁調、酸化焼成で飴色・黄褐色に変わる

灰釉の魅力の一つは、焼成時の窯内雰囲気によって同じ原料から異なる色調が引き出されることです。

酸化焼成では空気が十分に供給され、釉薬中の鉄分が酸化第二鉄(Fe2O3)として安定し、黄褐色や飴色、オリーブ系の温かみのある発色を見せます。

一方、還元焼成では酸素供給を制限し、燃焼不完全なガスが酸素を奪うことで鉄分が酸化第一鉄(FeO)となり、青磁のような青緑色に発色します。

これは古代中国の龍泉窯青磁から、日本の瀬戸釉、桃山茶陶の織部や志野に至るまで、東アジア陶磁史の中で広く活用されてきた技法です。

現代陶芸でも、還元炎のコントロールによる青磁調の透明感と、酸化炎による素朴な土味の調和をどう設計するかが作家の個性を映し出す重要な要素です。

釉薬の厚み、素地の成分、焼成時間によっても微妙に変化し、同じ配合でも一点物の表情が生まれます。

薪窯の落灰自然釉 vs ガス窯での調合灰釉再現技法

伝統的な薪窯での焼成では、薪の灰が炎に舞い、自然に器体に降りかかって溶融し「落灰釉(自然釉)」を形成します。

これにより、意図しない灰の厚み、流れ、斑点などが生まれ、偶然性がもたらす唯一無二の景色が魅力となります。

信楽焼や備前焼などの無釉高温焼成でも、この自然灰によるガラス質の溜まりが美として尊ばれます。

一方、現代のガス窯や電気窯では、自然落灰が起こらないため、粉砕し精製した植物灰をベースに調合し、自然釉を意図的に再現する「調合灰釉」を用います。

これにより、薪窯では得難い安定性や発色管理が可能になり、量産や特定の色味の再現を支えます。

ただし、自然釉の偶発的な表情を完全に再現するのは難しく、多くの陶芸家はガス窯でも焼成中の酸化還元の切り替えや温度変化を駆使し、自然釉に迫る景色を模索しています。こうした試みは、伝統の継承と現代技術の融合とも言えます。

1,250〜1,300℃で溶融、冷却結晶が生む“流れ”と“溜まり”

灰釉はおおむね1,250〜1,300℃という高温で焼成され、灰成分のCaOやK₂Oが長石やシリカと反応してガラス質に溶融します。

この高温帯では、釉薬は粘度を持ちながらも流動し、器体の曲面を滑り落ちる「流れ」や、溝やくぼみに溜まる「溜まり」が生まれます。

これが自然釉の最大の魅力で、炎の方向、灰の量、焼成時間によって偶然に形作られる造形的な景色は二度と同じものが得られません。

また、焼成後の冷却段階で結晶化が進むと、釉面に乳濁や結晶斑点が生じ、さらに多彩な表情を加えます。還元炎や酸化炎による鉄分の変化、釉厚による透明感の差など、窯内の物理化学反応は複雑で、職人は経験と勘で微妙な調整を行います。

現代陶芸でも、冷却速度を変えるプログラムや還元の切り替えタイミングを細かく設計することで、意図的に「流れ」や「溜まり」をデザインし、灰釉の魅力を最大限に引き出す試みが行われています。

灰釉(はいゆう・かいゆう)が持つ魅力とは?

灰釉(はいゆう・かいゆう)は、日本や東アジアの陶芸史を支えてきた代表的な釉薬であり、その最大の魅力は自然由来の素材が生む予測不能な美しさにあります。

雑木灰、ワラ灰、竹灰などの植物灰を主成分に、長石や粘土を加えたシンプルな調合でありながら、焼成時の炎や温度、灰の融け方によって一つとして同じ表情を持たない豊かな「景色」が生まれます。

また、還元炎・酸化炎のコントロールで色調が劇的に変わるほか、流れ模様や溜まりの立体感、使い込むほどに増す艶など、経年変化も含めた「育つ器」としての魅力があります。

以下では、灰釉ならではのガラス質の質感、偶然性が生む模様、経年変化という三つの魅力を詳しく解説します。

ガラス質の透明感とマットな柔らかさの同居

灰釉は、溶けた灰の中のCaOやK₂Oが長石やシリカと反応し、陶器表面にガラス質の層を形成します。

この層は高温で溶融して冷却することで美しい透明感を帯びますが、単なるガラスのように硬質で光を弾くだけでなく、微細な結晶や不純物の分散によって乳濁した柔らかい光沢を併せ持つのが特徴です。

酸化焼成では黄緑や飴色、還元焼成では青磁調の青緑など多様な発色を見せ、釉薬の厚みや素地の色も透けて独特の深みを生みます。

また、長石や粘土の比率を調整することで釉膜の収縮度合いを制御し、しっとりとしたマット感を持たせる技法も可能です。

この「透明なのに柔らかい」という相反する質感の同居は、自然素材を活かし、火と灰の化学反応を操る職人の技があってこそ実現するものです。

偶然が描く流れ模様・溜まり──同じ景色は二つとない

灰釉の醍醐味は、焼成中に起こる偶然の化学反応や物理現象が作り出す「景色」にあります。薪窯焼成では、燃える薪から灰が舞い上がり、器体に自然に降り積もって部分的に厚くなることで「流れ」や「溜まり」が生まれます。

これらの灰が高温(約1,250〜1,300℃)で溶融すると、ガラス質の釉膜として表面を覆い、流れ落ちる跡が独特の縞模様やグラデーションを形成します。

また、窯内の炎の当たり方、酸化・還元の雰囲気変化、冷却速度によっても発色や透明度が微妙に変化し、同じ配合・同じ窯でも再現不可能な唯一無二の表情が得られます。

こうした偶然性は「窯変(ようへん)」とも呼ばれ、日本の陶芸では長年にわたって価値ある美とされてきました。

職人はこの偶然を計算に入れ、あえて不均質な美を追求することで、量産品にはない「生きた器」を作り出しています。

使うほど艶が深まる経年変化と手馴染み

灰釉のもう一つの大きな魅力は、使い込むことで深まる「経年変化」にあります。

灰釉はガラス質でありながら、完全に非吸水の硬質ガラスと異なり、わずかな凹凸や結晶を内部に含むため、使用時の摩擦や油分、手の脂などを少しずつ吸い込むことで独特の艶を増していきます。

新しい器はややマットで落ち着いた光沢を持ちますが、日常使いすることで次第にしっとりとした滑らかさと深い輝きを帯び、手に吸い付くような手触りが得られます。

これは「器を育てる」という日本独自の美意識にも通じ、同じ器でも使う人の生活や手の形、触れる頻度によって異なる変化を遂げます。

また、長く使ううちにできる小さな釉割れや色味の変化も愛着の証であり、時間をかけて唯一無二の景色を育むプロセス自体が、灰釉の最大の魅力だといえるでしょう。

まとめ

灰釉(はいゆう・かいゆう)は、雑木灰やワラ灰など自然由来の素材を使い、高温焼成によって陶器の表面にガラス質の皮膜を生み出す、日本や東アジア陶芸を代表する伝統的な釉薬です。その魅力は、単なる装飾を超えた「自然の美」を活かすところにあります。

酸化・還元焼成で変わる色調、薪窯による偶然性あふれる流れ模様や溜まり、冷却時の結晶による微細な表情など、一つとして同じものはありません。

また、長石や粘土の配合で融点や流れ方を調整し、透明感やマット感を自在に操る技術は、職人の経験と勘の結晶です。

さらに、使い込むほどに艶が深まり、手馴染みが増す経年変化も、灰釉の魅力をより一層引き立てます。灰釉は、素材、炎、灰、そして時間と人の手が織りなす、

唯一無二の「景色」を育む芸術であり、現代の陶芸でもその価値は変わることなく受け継がれています。