金粉(きんぷん)は、純金を細かく砕いて粉末状にしたもので、古くから日本の美術や工芸に欠かせない装飾素材として用いられてきました。漆芸では蒔絵(まきえ)に、日本画では絵具や背景の輝きとして取り入れられ、作品に豪華さと奥行きを与えます。

この記事では、金粉の基本的な性質や使い方、漆芸や日本画における代表的な用途をわかりやすく紹介します。

目次

金粉の基本がわかる

漆芸や絵画装飾に欠かせない金粉は、作品に輝きと格調を与える重要な素材です。蒔絵や漆絵では金粉の粒子の大きさや種類によって表情が異なり、箔とは異なる繊細な質感を演出できます。

ここでは、金粉と金箔の違いや、純度・色味の分類、本金粉と代用の洋金粉の特徴を整理しながら、工芸や美術の現場でどのように使い分けられているのかを解説していきます。

金粉と金箔の違い・向き不向き

金粉は、金箔を細かく砕いたり削ったりして粒子状にしたもので、蒔絵や沈金などの漆芸技法に広く用いられてきました。

粉状のため定着面にまんべんなく撒くことができ、細かなグラデーションや点描的な効果を生みやすいのが特徴です。

一方、金箔は極めて薄く延ばしたシート状の素材で、広い面を均一に覆うのに適しています。屏風や仏具、絵画の背景など、大胆で平面的な輝きを求める場合に用いられることが多いです。

粉と箔では求める効果が異なるため、作品の意図に応じて選び分けることが重要になります。金粉は繊細な表現、金箔は豪華な装飾といった役割分担があると理解すると分かりやすいでしょう。

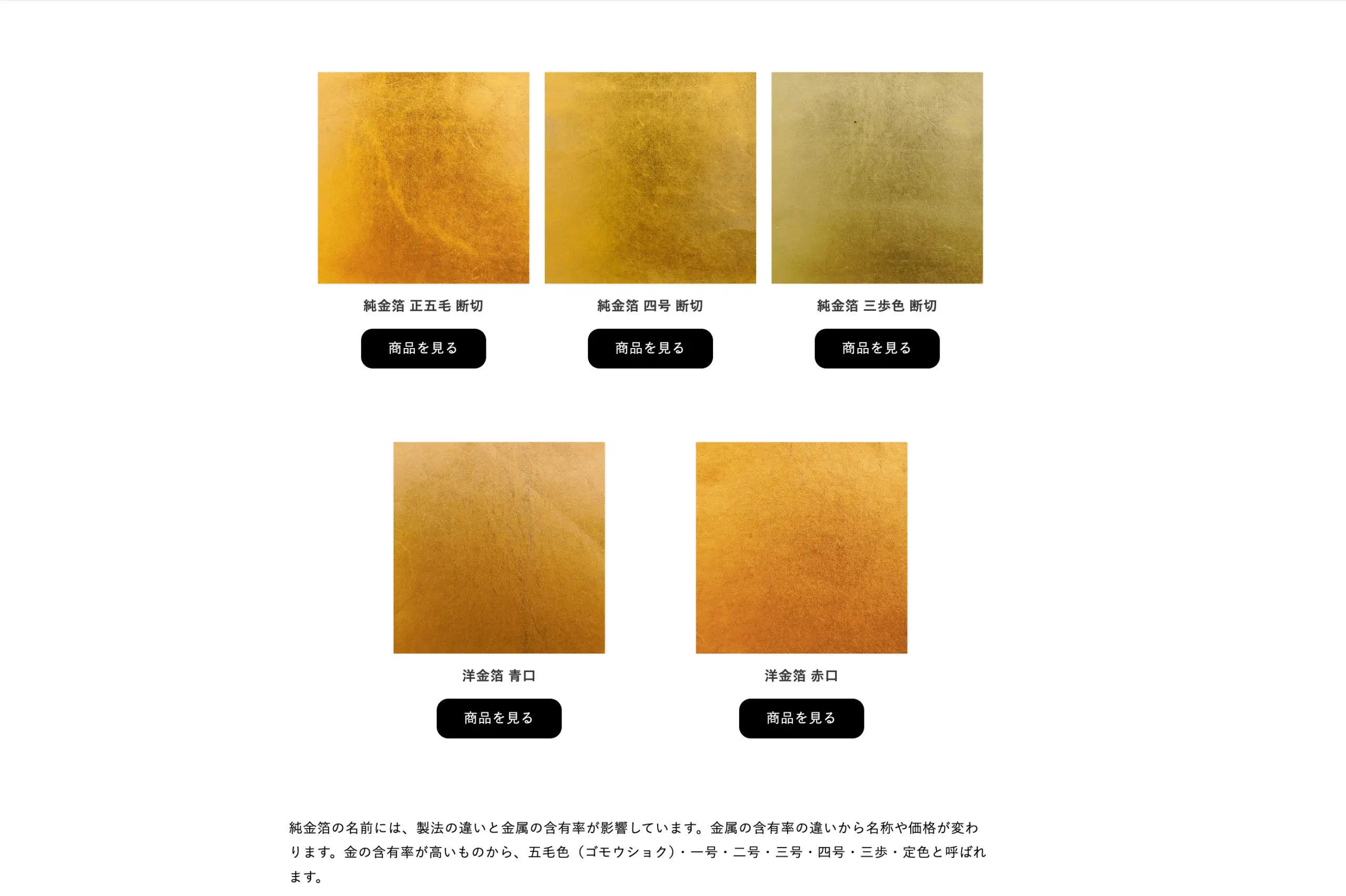

純度と色味(赤口・青口)の基礎

金粉には純度の違いがあり、一般的に純度の高いもの(金含有率90%以上)ほど色調は安定し、変色のリスクが低いとされます。

金に銀や銅を加える割合によって色味も変化し、

- 銅の割合が多く赤みがかったものを「赤口(あかくち)」または「本金色(ほんきんいろ)」

- 銀の割合が多くやや青みを帯びたものを「青口(あおくち)」または「常色(つねいろ)・三歩色(さんぶしょく)」

と呼び分けます。

「本金色(ほんきんいろ)」(1号~4号)は金含有率が高く、温かみのある赤みを帯び、茶道具や伝統的な蒔絵の装飾によく使われてきました。

一方、「青口(あおくち)」は、涼しげで鋭い光沢を放ちます。色味の選択は単なる好みだけでなく、作品のテーマや下地漆の色との調和を考えて行う必要があります。

下地が赤系漆の場合は鮮やかな金色に見え、黒漆の場合は落ち着いた金色に見えるため、伝統工芸の世界では、この色口の違いと下地色の組み合わせを意識的に使い分けることで、同じ金粉でもまったく異なる表現が可能になるのです。

本金粉と洋金粉(真鍮粉)の違い

本金粉は純金もしくは金を主成分とした合金を加工して作られるため、経年による色変化が少なく、漆芸や美術作品において長期的な安定性を誇ります。高価ではありますが、千年以上も輝きを失わない例が日本や中国の古美術に数多く見られることから、その価値は歴史的に証明されています。

対して洋金粉(真鍮粉)は、銅と亜鉛を主成分とする合金で、外見は金色に近いですが時間の経過とともに黒ずみや緑青が出ることがあります。

安価で入手しやすいため、商業製品や短期的な装飾には重宝されますが、文化財や高級工芸には不向きとされるでしょう。両者の違いを理解することで、作品の保存性や意匠に応じた適切な素材選択が可能になります。

どこで活躍?代表的な用途

金粉は、伝統工芸から美術、そして現代のデザインまで幅広い分野で活躍してきました。蒔絵や金継ぎといった漆芸における装飾技法はもちろん、日本画や仏像修復などの美術領域、さらには現代の工芸プロダクトや建築内装にも応用されています。

用途ごとに求められる効果や技法は異なりますが、共通しているのは「光を操り、格調を与える」という役割です。

ここでは、代表的な活用シーンを整理してみましょう。

蒔絵・金継ぎでの使いどころ

蒔絵における金粉は、漆で描いた部分に振り撒くことで、線や模様に輝きを与えます。金粉の形状と粒子の大きさによって輝き方が大きく異なり、「丸粉」は強い光沢感と金属的な雰囲気を、「平極粉」はそこそこの光沢感を、「消粉」は白っぽく光沢が弱い仕上がりを生み出すのが特徴です。

丸粉は使用すると明瞭な金色に見えるため、漆の黒色地との境界を際立たせたい箇所で用いることが多く、梨子地粉は赤みを帯びた深みのある色合いと鋭い光輝点が点在して見えるため、奥行きを表現したい箇所やきらめかせたい箇所で用いられます。

これにより、写実的な文様から抽象的な表現まで多彩な表現が可能となります。

また、割れや欠けを修復する「金継ぎ」では、室町時代に蒔絵技術と融合し、仕上げに金粉を蒔くことで傷跡を美しく装飾し、破損を「景色」として愛でる考え方が生まれました。近年では海外でも「Kintsugi」として注目され、2021年12月には海外売上が前年同月の26倍まで伸長するなど、金粉の需要が高まっています。

修復と装飾が一体化したこの文化は、不完全さの中に美を見出す日本独自の美意識を象徴するものでしょう。

日本画・彩色・修復での使い方

日本画では、金粉や金泥を背景や装飾部分に用いて、画面に奥行きと輝きを加えます。

例えば屏風絵や襖絵では、広い面積に金を施すことで光の反射を利用し、季節や時間帯によって異なる印象を楽しめる効果をもたらしました。

また、仏像や仏具の修復でも金粉が欠かせません。剥落した部分に新たな金粉を施すことで、本来の荘厳さを取り戻すのです。

さらに、寺院建築の彩色や壁画修復でも用いられ、金粉は文化財保存の現場でも重要な素材とされています。

こうした場面では本金粉が使われることが多く、変色のない輝きが数百年にわたり維持されることが評価されてきました。

工芸プロダクト・内装への応用

近年では、金粉は伝統工芸の枠を超えて、現代的なプロダクトや建築内装にも応用されています。

例えば、陶磁器やガラス製品に金粉を加えて高級感を演出したり、家具や照明の仕上げに使用して空間全体に華やかさを与える例も増えています。

内装デザインでは、壁や天井に漆を用いた仕上げと組み合わせ、金粉を散らすことで独特の輝きと奥行きを作り出す技法が注目されています。

また、現代アートやファッション分野でも活用が広がり、金粉は伝統とモダンをつなぐ素材として新たな価値を生み出しているのです。こうした応用は、金粉のもつ普遍的な美的価値が、時代や分野を超えて評価されている証といえるでしょう。

種類と番手を選ぶ

金粉は、種類や粒度、さらには合金比率によって輝き方や表現力が大きく変わる素材です。

蒔絵や金継ぎ、日本画や工芸装飾など、用途ごとに最適な粉の種類や番手を選ぶことが仕上がりを大きく左右します。

丸粉や平目粉といった基本的な粒子形状の違いはもちろん、番手による粒度の細かさや光沢の強弱、さらに純金比率による色味の変化を理解しておくことが重要です。

ここでは、代表的な種類や番手の特徴、そして合金比率の考え方について整理します。

丸粉・平目粉・消粉・切金の特徴

蒔絵で使われる金粉(蒔絵粉)には、主に以下の四種類があります。

丸粉(まるこ)

金・銀の地金をヤスリなどで擦り下ろし、丸みを帯びた粒子に仕上げた粉です。

粒径の違いにより「極粉」から「荒粉」まで分類され、丸みを帯びた形状が強い金属光沢と華やかな輝きを生み出すため、細部の強調や反射効果を出したい箇所に適しています。

平目粉(ひらめこ)

丸粉を軽く押し潰し、薄片状にした粉です。平らな形状のため、光を面として反射し、広い面積で均一かつ鮮烈な光沢を演出します。

消粉(けしこ)

消し平蒔絵に使われる粒子の細かい金粉で、粒径約0.3μ程度。マットな輝きと淡い金色を示し、落ち着いた仕上がりを求める場合に用いられます。

切金(きりがね)

金箔や銀箔を方形・長方形・菱形などに裁断した薄片を、漆で貼り付ける技法および素材です。線状・幾何学文様など、精緻な意匠を表現するのに適しています。

これらの金粉を組み合わせることで、蒔絵作品は粒子の形状や大きさに応じた多彩な光沢と質感の変化を生み出せます。

番手(粒度)の選び方と見え方

金粉の番手は粒度の細かさを示し、蒔いたときの見え方に直結します。番手が細かい(小さい数字)ほど粒子は大きく、キラキラとした強い反射を生みます。

一方、番手が大きい(細かい粉末)ほど光は柔らかく、面としてなめらかな輝きを見せるのが特徴です。

例えば、豪華絢爛な蒔絵や屏風などには粗い番手が用いられ、存在感を強めます。

逆に細密な線描や小物の修復では細かい番手が選ばれ、繊細な光沢を演出します。

実際には同一作品内でも複数の番手を使い分けることで、奥行きやリズム感のある表現が可能となります。作品のスケールや光の当たり方を意識して番手を選ぶことが大切です。

24K/23K/22Kほか合金比率の考え方

金粉は純度によって色合いや耐久性が異なります。

- 24K:24K(金含有率99%以上)は純金で、赤みを帯びた温かみのある色調が特徴ですが、非常に柔らかく加工や摩耗に弱い面があります。

- 23K:23K(金含有率約95–97%)は純度をわずかに落とすことで強度と安定性を高めつつ、ほぼ純金に近い黄金色の輝きを維持するバランスの良い選択肢です。

- 22K以下:22K以下(含有率90%以下)になると銀や銅の合金比率が増し、色味はやや青みや白っぽさを帯びるものの、耐摩耗性や強度は向上します。

日本画や伝統工芸作品では発色の鮮やかさを重視して24Kや23Kが多用される一方、内装材やプロダクト用途など、耐久性を求める場面では22K以下の合金金箔も使われます。

目的に応じて純度を選ぶことで、見た目の美しさと耐久性を両立させることが可能です。

品質の見極めとトラブル予防

金粉は工芸品の意匠や修復に欠かせない素材ですが、見た目の華やかさだけで判断すると品質差やトラブルに気づかない場合があります。

とくに高価な蒔絵や金継ぎ、絵画修復などでは、金粉そのものの粒子形状や純度、均一性が作品の価値を大きく左右します。

さらに、制作後の変色や剥離を避けるためには下地や乾燥管理も重要です。

市場には合金粉(洋金粉)やメッキ粉なども流通しているため、真贋の見極めも欠かせません。ここでは、コレクターや事業者が押さえておくべき品質チェックの視点と、長期的に安心して扱うための注意点を整理します。

粒子形状・均一性・発色をチェック

良質な金粉は、粒子が均一で整った形状を保っています。

丸粉であれば球状が安定して揃っていること、平目粉では板状の大きさや厚みが均質であることが評価の基準です。粒が不揃いだと蒔いた際にムラが生じ、仕上がりの光沢に乱れが出やすくなります。

発色についても、赤口や青口といった色調が明確で、粒ごとに色のブレが少ないものが高品質とされます。

コレクターが作品を鑑賞する際にも、この均一性や色味の安定感が工芸的完成度を測る指標となるでしょう。購入や使用前には、必ず試し蒔きを行い、光の当たり方による見え方の違いも確認することをおすすめします。

変色・剥離を避ける下地と乾燥管理

金粉そのものは化学的に安定していますが、接着や仕上げに使う漆や膠、水銀などの素材が変質すると剥離や変色が起こります。

特に湿度が高すぎる環境では漆が硬化不良を起こし、逆に乾燥が急すぎると収縮による剥がれの原因となります。

保存環境は温度15〜25℃、湿度50〜60%程度を保ち、直射日光や蛍光灯の紫外線を避けることが基本です。

制作後の作品においても、この環境管理を怠るとわずかな時間で光沢が鈍る可能性があります。業務として取り扱う場合は、展示・保管スペースの照明や空調設計まで配慮することが、長期的な信頼につながるでしょう。

偽金粉(合金粉)との見分け方

市場には真鍮粉などを「金粉」として流通させる例もあり、注意が必要です。

真鍮粉(銅75%・亜鉛25%の合金)は見た目には金色をしていますが、時間が経つと酸化して黒ずみや緑青(ろくしょう)が出るため、純金粉とは大きく異なります。

金粉の真贋鑑定には、

- ①試金石に条痕をつけて硝酸での反応を確認する方法

- ②磁石への反応確認(金は磁石に反応しない)

- ③比重測定による純度判定(純金は比重19.3)

- ④蛍光X線分析装置による成分分析

といった確認方法があります。

工芸事業者は信頼できる専門商社から仕入れることが望ましく、例えば京都では伝統工芸資材を50年以上にわたり扱う老舗材料商社なども存在します。コレクターの場合も作家の署名や共箱、証明書付きの作品を選ぶのが安心でしょう。

見分けを誤ると、修復や再販の際に価値が大きく損なわれるため、専門的な知識と確実な入手ルートの確保が欠かせません。

特に蒔絵作品では金粉・銀粉の摩耗や剥がれが査定額に大きく影響するため、材料の真贋は作品価値を左右する重要な要素です。

保管・安全・メンテナンス方法

金粉は繊細な素材である一方、扱いを誤ると飛散や変質による損失を招きやすく、さらに作業者の健康面にも注意が必要です。

特に事業者は、大量に扱う場合や修復作業に用いる際に、安全性と管理体制を徹底することが求められます。

ここでは、飛散や静電気によるロスを防ぐ方法、粉塵・アレルギーへの配慮、余った粉の再利用の工夫について整理します。

これらの対策を実践することで、資材のロスを抑えつつ、作品制作やコレクション管理を長期的に安定させることができるでしょう。

飛散・静電気対策と適切な容器

金粉は微細な粉末であるため、わずかな空気の流れや静電気の影響で舞い上がりやすいことが知られています。

実際、粉体を開口部から投入する際、開放状態では粉が浮遊し、周囲へ飛散する問題が指摘されています。

そのため、作業時には以下のような対策が有効です。

- 専用の「粉筒」や小型の密閉容器を用いる

- 作業台に帯電防止マット(静電気防止シート)を敷く

- 竹製や動物毛製の毛棒・筆を用い、ゆるやかな動きで扱う

- 保管時はガラス瓶や帯電しにくい密閉容器に小分けし、直射日光と高湿度を避ける

以上の対策により、金粉の飛散や静電気トラブルを抑え、安全かつ効率的に取り扱うことができます。

アレルギー・粉塵対策と作業環境

金粉自体は化学的に安定していますが、微細な粒子を吸い込むと喉や気管を刺激することがあります。

特に洋金粉(真鍮粉)は酸化しやすく、金属アレルギーを持つ人には反応を引き起こす場合があるため注意が必要です。

作業室には集塵機や空気清浄機を備え、換気を徹底することが望ましいでしょう。

事業者であれば簡易的な防塵マスクを常備し、作業者に使用を徹底する体制を整えることが長期的な安全管理につながります。

余った粉の再利用と管理方法

蒔絵や金継ぎの現場では、どうしても余剰の金粉が発生します。

床や筆に付着した粉は「金すくい紙」や専用の布で丁寧に集め、小瓶に戻して再利用するのが伝統的なやり方です。

ただし、異物が混入した粉は作品にムラを生じるため、純度を保った状態で仕分けることが重要です。

工芸事業者の場合は再利用粉と新品粉を明確に区別し、ラベルを付けて保管することで品質トラブルを防げます。コレクターであれば、余り粉の由来を記録して保管することが、作品の価値を将来的に裏付ける資料にもなるでしょう。

まとめ

金粉は、蒔絵や金継ぎ、日本画から建築装飾まで幅広く活用される伝統的素材であり、その扱い方ひとつで作品の完成度や保存性が大きく変わります。粒子の種類や番手の選択は意匠表現に直結し、純度や合金比率の見極めは価値や耐久性に関わる重要な要素です。

さらに、適切な保管・飛散防止・作業環境の整備といった管理体制は、コレクターにとっても事業者にとっても資産を守る上で欠かせない視点でしょう。

偽物や粗悪品を避け、確かな品質を見極める眼を養うことは、工芸品市場に携わる者に求められる基本姿勢です。

金粉を正しく理解し、安全に扱い、適切に保全することが、作品価値を高め、次世代へと確かな形で継承していく礎となるのです。