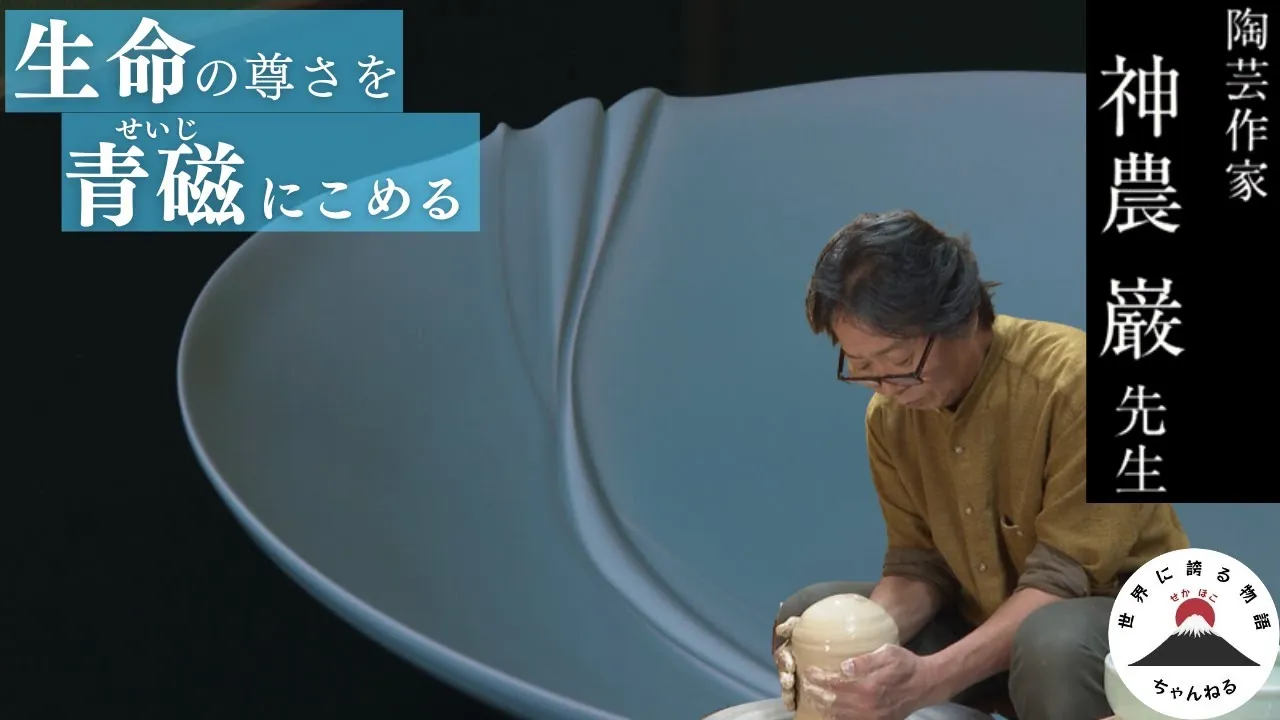

神農巌(しんのう いわお)は、日本の現代陶芸を代表する青磁の巨匠であり、2024年に重要無形文化財「青磁」保持者(人間国宝)に認定された陶芸家です。透明感と深みを併せ持つ“青”の表現を追求し続け、独自技法「堆磁(ついじ)」によって唯一無二の世界を築き上げました。

その作品は、静寂の中に生命の気配を宿すような佇まいで、多くの陶芸ファンや美術愛好家を魅了しています。

この記事では、神農巌の人物像や技法の特徴、そして青磁という伝統を現代に再定義した芸術性について詳しく解説します。

目次

神農巌とは──青磁造形の革新者、現代陶芸を牽引する名工

神農巌氏は、青磁を主軸に「堆磁(ついじ)」と呼ばれる独自技法を確立した現代陶芸家です。1957年に生まれ、青磁という伝統的分野を現代的感性で再構築し、釉薬と造形の融合を極限まで追求してきました。

宋や高麗の古陶磁に感銘を受け、釉色の深みと形態の緊張感を調和させる作品群を制作。2024年には重要無形文化財「青磁」保持者に認定され、その功績が正式に評価されました。

神農氏の作品は、透明感と静けさを内包した“光を宿す青”として知られ、見る者に時間と自然の呼吸を感じさせる独自の世界観を築いています。

略歴と活動概要:陶芸との出会いから技法革新へ

神農氏は近畿大学商経学部経営学科在学中、ヒッチハイク旅行中の偶然の出会いがきっかけで陶芸サークルに入部し、陶芸の魅力にのめり込んでいきました。在学中に訪れた「安宅コレクション東洋陶磁展」(京都国立博物館)で中国宋時代や朝鮮高麗時代の青磁・白磁を観て魂を揺さぶられる衝撃を受け、陶芸家を志す決意を固めました。

大学卒業後は京都市工業試験場窯業本科・専攻科で陶芸釉薬の基礎知識と青磁釉を研究し、京都府立陶工職業訓練校で陶芸の成形技術を学びました。その後、清水焼の窯元(瑞光窯)で5年間修業し、磁器の修復作業などを担当する中で、青磁独特の”釉の深み”を再現することを目指して試行錯誤を重ねます。

やがて筆を使い、磁土を泥漿(でいしょう)にして幾層にも塗り重ねる堆磁(ついじ)技法を考案しました。従来のろくろ成形とは異なり、塗布と乾燥を繰り返すことで微妙な層のグラデーションを生み出す新しい造形表現を確立しました。

その結果、光が内部に滞留するような質感が生まれ、青磁に有機的な生命感を与えることに成功しました。国内外の展覧会で高い評価を得て、2009年に第56回日本伝統工芸展朝日新聞社賞、2011年に第58回日本伝統工芸展日本工芸会会長賞を受賞し、青磁界に新風を吹き込んだ人物として広く知られるようになりました。

作風の核と技法:澄んだ青・堆積する釉薬・形態美の探究

神農氏の作品は、透明な青磁釉の中に重ねられた層の深みが特徴です。堆磁(ついじ)技法により、磁土の微粒子が筆跡のように重なり、光を受けて複雑な陰影を生み出します。

焼成の過程では温度と酸化還元を厳密に管理し、釉薬がわずかに流動する瞬間を捉えることで、青の濃淡と艶の対比を生み出しています。造形面では、円筒や楕円といった幾何的フォルムにわずかな歪みを与えることで、静けさの中に人の手の温もりを感じさせます。

全体に余白を生かした構成が多く、器でありながら彫刻的存在感を放つ点が神農氏の美学の核心です。神農氏の青磁は、単なる再現ではなく「素材と時間が共鳴する青」を体現しているのです。

主要受賞と展覧会活動

神農氏は、日本の青磁表現に革新をもたらした陶芸家として、国内外で高く評価されています。日本伝統工芸展への出品を重ね、1990年代以降は青磁の新境地を切り開く存在として注目されました。

2009年に日本工芸会総裁賞、2011年には日本工芸会会長賞を受賞。さらに、文化庁長官表彰を経て2024年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

展覧会活動も旺盛で、国立近代美術館工芸館や地方美術館、百貨店ギャラリーなどで個展を開催。青磁を通じて「日本の静謐と光の美」を世界へ発信し続けています。

日本伝統工芸展と受賞歴の軌跡

神農氏が日本伝統工芸展に初入選したのは1994年です。以降、青磁技法の深化とともに評価を高め、堆磁(ついじ)技法を確立した1990年代には入選を重ねました。

2009年(第56回日本伝統工芸展)では朝日新聞社賞を受賞し、青磁作品の完成度が高く評価されました。その後の代表作である「青磁堆磁線文鉢」シリーズでは、釉層の透明感と造形の緊張感が絶賛されました。2011年(第58回日本伝統工芸展)で日本工芸会会長賞を受賞したことを機に、神農氏は青磁表現の第一人者として確固たる地位を築きます。

これらの受賞歴は単なる栄誉にとどまらず、釉薬研究と造形哲学の成果が制度的に認められた証でもあり、現代工芸における技術革新の象徴といえるでしょう。さらに2012年には紫綬褒章を受章し、2015年には日本陶磁協会賞を受賞するなど、その功績が広く認められています。

個展・企画展に見る作品展開の変遷

神農氏の作品は、堆磁(ついじ)技法の確立を経て、造形表現を深化させてきました。2000年代以降、国内外の美術館や画廊での招待展に数多く参加し、作品は進化を続けています。

東京国立近代美術館工芸館では、2013-2014年の「工芸からKOGEIへ」展、2014年の「青磁のいま」展、2023年の「未来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展」などに招待出品され、堆磁(ついじ)の深い青を現代陶芸の文脈で提示してきました。

個展としては、高島屋各店(京都・大阪・東京日本橋・JR名古屋)で定期的に開催されており、2018年には大阪高島屋で「高島屋美術部創設110年記念 神農巌陶展一堆磁一」を開催、2024年には人間国宝認定を記念して「神農巌陶展 生命から祈りへ」を大阪、京都、東京日本橋、JR名古屋の各高島屋で巡回開催しました。

これらの展示では、「命の根源」をテーマに、生命を生み出す女性、水、種子などをイメージした作品を発表し、土、釉薬、造形表現の進化を示しています。神農氏の展覧会は、青磁の「物質」と「光」の関係を考察する学術的視点からも注目されています。

国際展・海外コレクションでの評価

神農氏の作品は国内のみならず、海外でも高く評価されています。2002年には外務省国際交流基金主催の世界巡回展「現代陶磁器展」に招待出品され、作品が買い上げられました。2003年には韓国ソウル市の錦湖美術館で開催された「現代韓日陶芸展」に招待出品され、2014年にはシンガポールで開催された「わざの美ー現代日本の工芸」展(外務省国際交流基金主催)に招待出品されました。

特に青磁の層構造と釉肌の透明感は、国際的に高い評価を受けています。アメリカ・ミシガン州のマイヤーガーデンにも作品が収蔵されるなど、国際的評価は年々高まっています。こうした海外展では、神農氏の作品が日本文化の象徴として紹介され、伝統と革新を両立する造形美が高い関心を集めています。

青磁を通じて日本の精神性を世界に伝える活動は、単なる作家活動を超えた文化的使命の一端を担っているといえるでしょう。また、国内の主要美術館にも多数収蔵されており、兵庫陶芸美術館をはじめとする各地の美術館で常設展示や企画展が開催されています。

素材研究と釉薬開発

神農氏の青磁は、その独特な釉色と深みから「生きた青」と称されます。その背景には、土と釉薬の科学的研究、そして焼成条件の緻密な制御があります。

神農氏は、素材研究を造形行為と同義に捉え、土の可塑性・釉薬の粘度・酸化還元反応の微妙な変化を長年にわたり実験的に検証してきました。青磁釉の発色に影響を与える酸化鉄・酸化チタンの含有量を微単位で調整し、温度差わずか10度の違いで色相が変化することを感覚的に把握。

こうした研究の積み重ねが、神農氏独自の「堆磁青磁」の奥行きと透明感を生み出しています。

土と釉の融合──素材から導かれる造形哲学

神農氏にとって、青磁の素材研究は単なる科学的探求ではなく、造形の基盤そのものです。京都市工業試験場で陶芸釉薬の基礎知識と青磁釉の研究を行い、磁土を泥漿(でいしょう)にして筆で何度も塗り重ねる独自の「堆磁(ついじ)」技法を確立しました。

磁土は滑らかでありながらも適度な粘性を保つ特性が求められ、神農氏は清水焼の窯元で修業中、磁器の修復作業を担当する中で、泥漿を筆で塗り重ねる技法に着目しました。この技法により、堆積層が有機的な表現を持つ柔らかさを獲得しました。

特に注目すべきは、堆磁(ついじ)が「単なる表面装飾に留まることなく、造形として一体化を意識している」点であり、釉薬を装飾ではなく造形表現の一部として扱う独自の制作観にあります。作品ごとに釉薬を調合し、鉄分の変化で色みに違いを出すことで、「ボディにほのかに醸し出される光と影」や「緊張と緩和をもたせたフォルム」など、相対する二面的要素を対比させながら融合を追求しています。

神農氏は、磁土と釉薬の関係性を深く追求し、物質の潜在的な力を造形美に昇華させてきました。

青磁釉の発色研究──酸化還元と光の層構造

青磁の発色は、釉薬中の鉄分が還元焼成によって青緑色へと変化する現象によって生まれます。具体的には、窯の中を酸欠状態にし、CO濃度を高め不完全燃焼焔で焼成することによって青くなります。神農氏は京都市立工業試験場で陶芸釉薬の基礎知識と青磁釉を研究し、窯や焼成温度を研究しながら何度も試行錯誤を繰り返しました。

神農氏は作品ごとに釉薬を調合し、鉄分の含有量によって色調を変化させています。釉薬の鉄分含有量や釉薬層の厚さによって、青磁の色彩は大きく変化します。神農氏の作品は「透明感のある淡い青緑色」が特徴で、琵琶湖の青や空の青をイメージした独自の青磁表現を追求してきました。

「雨過天青」(雨が過ぎ去った後の、しっとりとした穏やかな空の青)と呼ばれる究極の青磁の色を探究する中で、堆磁技法と青磁釉を組み合わせた独自の造形表現を確立しました。これにより、青磁特有の”静謐な青”と立体的な線文様による動きのある造形美を両立させています。

堆磁技法と素材革新──筆による層積と釉層の可視化

神農氏の代表的技法である堆磁(ついじ)は、筆を用いて磁土を塗り重ねる手法です。この層積過程によって、土胎と釉薬の境界が曖昧になり、素材そのものが作品の表情となります。

神農氏はこの工程を数十回繰り返すことで、わずか数ミリの厚みの中に多層の色彩を閉じ込め、焼成によって層が融合する瞬間を“青の誕生”と捉えています。さらに、釉薬成分の調整によって表面張力を制御し、筆の痕跡が微細な模様として可視化されるよう設計。

結果として、釉層の中に流動感と静寂が共存する独自の美を実現しました。神農氏の堆磁技法は、伝統的な青磁を現代造形へ昇華させた革新的成果といえるでしょう。

教育・後進育成への貢献

神農氏は、優れた作家であると同時に、教育者としても日本の陶芸界に多大な影響を与えてきました。京都市立芸術大学での指導をはじめ、地方陶芸産地や文化財修復事業にも携わり、理論と実践の両面から後進を育てています。

青磁技法の継承を単なる技能伝達にとどめず、素材の理論理解・感性の涵養を重視する教育方針が特徴です。学生や若手作家からは、「理屈と感覚の両立を教える稀有な指導者」と評されており、伝統技法を現代の創作思考へと昇華させる橋渡し役として高く評価されています。

京都市立芸術大学での教育活動と後進育成

神農氏は2010年から2013年まで、京都市立芸術大学工芸科で非常勤講師として後進の育成に携わりました。若手作家育成に力を入れており、その貢献は高く評価されています。

また、日本工芸会理事(2013-2020年)、常任理事(2020-2024年6月)を歴任し、伝統工芸の発展と後継者育成に尽力してきました。現在も日本工芸会正会員として活動を続けるほか、滋賀県立陶芸の森評議員、秀明文化財団評議員などを務め、工芸界全体の発展に貢献しています。

神農氏は近畿大学在学中に陶芸と出会い、大学での陶芸クラブでの経験が陶芸家を志すきっかけとなりました。「幼い頃から美術が好きだった私は、興味本意で大学の陶芸クラブを覗いたのがきっかけで、すぐにやきものの魅力にとりつかれました」と述懐しています。この自身の原体験を大切にしながら、伝統技法の継承と現代的な表現の探求を両立させる活動を続けています。

技術資料の体系化と研究アーカイブの整備

神農氏は、青磁技法や堆磁工程に関する研究記録を整理・公開する活動にも尽力しています。自らの実験ノートや釉薬配合データ、焼成条件の記録を体系化し、後進が科学的かつ芸術的視点から学べる資料群として整備しました。

このアーカイブは単なる技法マニュアルではなく、思考過程や失敗の記録を含む“創造の履歴”として価値を持っています。また、文化財保存修復学との連携にも積極的で、古代青磁や国宝級陶片の釉薬分析に協力。古典と現代制作を結ぶ学際的研究は、工芸教育の新しい基盤づくりに寄与しています。

こうした知見の共有は、神農氏が「伝統を開かれた知識体系として未来に引き継ぐ」ことを理念としている表れです。

NFTアート作品

“Inori” by Shinno Iwao

「祈り」 神農 巌 作

地域連携・国際交流による育成活動

神農氏は、教育の場を大学にとどめず、全国の陶芸産地とも連携してきました。兵庫陶芸美術館(丹波篠山市)ではワークショップ「デモンストレーション&レクチャー」を開催し、滋賀県立陶芸の森では評議員として若手作家の育成に力を入れています。2024年には佐賀県有田町で審査員を務めるなど、地場の技術者と若手作家を結び付ける役割を担っています。

さらに、2003年には韓国ソウル市の錦湖美術館で開催された「現代韓日陶芸展」に招待出品され、東アジアの陶磁文化を共通基盤とした交流を推進してきました。神農氏は「夢は、自分の青磁を中国大陸や朝鮮半島に発信し、世界の人と交流すること」と語り、青磁の表現を国際的文脈で再評価する動きにも貢献しています。

日本工芸会では理事(2013-2020年)、常任理事(2020-2024年6月)を歴任し、伝統工芸の発展と後継者育成に尽力してきました。技術の伝承に取り組みつつも、常に新たな創作活動に挑戦し続ける姿勢で、日本工芸の未来を牽引し続けています。

まとめ

神農巌氏は、青磁という古典技法を現代の造形思考へと昇華させた第一人者です。素材を科学的に解析しながらも、作品には自然の呼吸や精神性が宿り、静謐な中に確かな生命感が息づいています。

堆磁(ついじ)という独自技法によって釉薬と土の境界を消し去り、光を内部に抱く青の世界を創出。その革新性と哲学は、国内外で高く評価され、人間国宝としての名にふさわしい存在となりました。

教育者としても後進の育成に尽力し、伝統と未来をつなぐ架け橋として日本工芸の新たな地平を切り拓いています。神農氏の作品は、単なる陶磁を超えた“青の詩学”そのものといえるでしょう。