日本の伝統工芸は、その精緻な技術と美意識で世界中から高く評価されています。近年は越境ECの拡大により、国内だけでなく海外の顧客に直接商品を届ける機会が広がり、工芸産地や個人作家にとって大きなチャンスとなっています。

しかし、海外市場で成果を出すためには、ターゲット国の選び方や販売プラットフォームの特徴理解、さらに商品ページの見せ方や情報発信の工夫が欠かせません。この記事では、越境ECを通じて伝統工芸を世界に届けるためのステップを、市場選定から商品ページ作成のポイントまで徹底解説します。

目次

越境EC×伝統工芸とは?

伝統工芸との組み合わせは、国内需要の縮小や人口減少が進む中で、新たな販路開拓として注目されています。

日本の工芸品は「職人技」「長寿命」「唯一無二」といった価値が高く評価され、特に欧米やアジアの富裕層市場で需要が拡大しています。

これまで観光や展示会でしか触れられなかった工芸品を、オンラインで手に入れられるようにすることは、事業者にとっても大きなチャンスであり、コレクターや愛好家にとっても身近に出会える新しい形だといえるでしょう。

取り組む価値とチャンス(市場・需要の全体像)

世界の越境EC市場は年々拡大を続け、特に工芸品や高付加価値製品は「ギフト」「インテリア」「コレクション」の分野で強い需要があります。

国内市場だけに依存すると価格競争に巻き込まれやすい一方、海外では「伝統」「文化的背景」「作家性」といったストーリーが評価されやすく、付加価値を適正に価格へ反映できるのが大きな強みです。

特に北米や欧州では和食文化や日本美術への関心が高く、食器や茶道具、漆器が人気を集めています。

またアジアの新興市場では、若い富裕層が「本物の日本製」を求める傾向が強まっており、成長の余地は大きいといえるでしょう。

オンライン販売は初期投資を抑えつつ国境を越えた商機を得られる点で、挑戦する価値が十分にあります。

海外で響く商材の特徴(カテゴリ・価格帯・セット提案)

海外市場で評価されやすい伝統工芸品には特徴があります。

まずカテゴリでは、陶磁器や漆器、刃物、織物など「生活に取り入れやすい工芸品」が人気です。

価格帯は50〜200ドル程度の中価格帯が最も購入されやすく、ギフト需要に対応しやすいレンジといえるでしょう。

一方で、職人の署名入りや限定品などは500ドル以上でも需要があり、コレクター層に刺さります。

さらに、単品販売だけでなく「茶碗+箸置き+クロス」のようなセット提案を行うと、文化体験をまとめて提供できるため購買意欲を刺激できます。

パッケージや説明文にストーリーを添えることで、単なるモノから「文化を持ち帰る体験」に変わり、ブランド価値の向上にもつながるでしょう。

B2CとB2B(卸)の違いと使い分け

越境ECには、一般消費者へ直接販売するB2Cと、海外の小売店やバイヤー向けに卸すB2Bの二つの形があります。

B2Cはブランドの世界観を直接発信でき、SNSやECモールを活用してファンを獲得するのに適しています。

小規模事業者でも始めやすく、顧客と直接つながれるため、リピート購入や口コミによる拡散も期待できるでしょう。

一方で、B2Bは現地パートナーやディストリビューターを通じて販路を広げる方法で、大口注文や安定した取引が可能になります。

展示会や商談会での出会いを越境ECにつなげるのも有効です。

両者を上手に使い分けることで、ブランド認知と売上拡大を両立できるため、事業戦略として二軸を意識することが重要です。

具体的な事例:日本の伝統工芸品越境EC 3選

BECOS(ベコス)

概要

「BECOS」は、「Beautiful Crafts Online Store」の略称で、日本全国の職人が手がける高品質な「Made in Japan」伝統工芸品のみを厳選して取り扱う越境ECプラットフォームです。

越境ECオフィシャルサイト:https://en.thebecos.com/

特徴

- 幅広い品揃え:テーブルウェア、雑貨、インテリア、ファッション雑貨など、4,000点以上を掲載し、100社以上の出店者と提携。

- ギフト向けに最適:和モダンなデザインを中心に、贈答用ギフトや内祝いにも対応。

- 迅速な発送と丁寧な対応:注文日の翌日から2営業日以内に発送、ギフト用のラッピング・のし・メッセージカードなどオプションも充実。

- 越境クラウドファンディング展開:「tsunagu Japan」媒体を通じ、Kickstarterなどで世界向けの商品開発・販売を実施。例として石川・能登の出刃包丁プロジェクトでは750万円超の支援を達成。

ARTISAN(アルチザン)

概要

「ARTISAN(アルチザン)」は、JTBグループの米国法人 JTB USA が運営する、米国市場向けの越境ECサイトです。2022年8月8日よりサービスを開始し、日本の伝統工芸品を厳選して販売しています。

越境ECオフィシャルサイト:https://store.jtbusa.com/

特徴

- 品揃え豊富なセレクト:34ブランド、約1,200点の伝統工芸品をラインナップ。「柿沼人形」の招き猫・だるま、「凛然」の江戸切子、「VEDUTA」の着物などを扱います。

- マーケティングと法人ギフト対応:JTB USAの法人ネットワークやマーケティング力を活かし、企業向けノベルティや贈答品向けサービス(企業名・ロゴ入れ)も提供。

- 文化継承と持続可能性:長く使える自然素材の工芸品を通じて、伝統技術の保存や持続可能な地域づくりを支援し、訪日旅行の需要創出にもつなげる取り組み。

omakase(オマカセ)

概要

「omakase」は、forest株式会社(東京都渋谷区)が2023年10月に開設した、日本製品・伝統工芸品に特化した越境ECサイトです。国内で培ったEC運営ノウハウを活かし、サイト構築から発送・顧客対応までワンストップでサポートしています。

越境ECオフィシャルサイト:https://omakase-forest.com/

特徴

- セレクト品の多様性:スタート時点で約14ブランドを展開し、64の国・地域へ販売。今後、1年以内には30ブランド以上に拡大予定。

- フルサポート体制:越境ECに必要なサイト構築、関税・物流管理、発送、カスタマーサポートまで一気通貫で支援。国内ブランドの海外展開支援を強化。

ターゲット市場の選び方

越境ECで伝統工芸品を展開する際、最初に重要になるのが「どの市場を狙うか」というターゲット選定です。

北米・欧州・アジアではそれぞれ需要の背景や文化的な好みが異なり、同じ工芸品でも評価のされ方に差があります。

さらに、想定する顧客像を具体化して価格帯を組み立てること、言語や単位表記など販売に必要なローカライズ対応を行うことが欠かせません。

市場を正しく絞り込み、現地の消費者に寄り添ったアプローチをすることで、工芸品の魅力を最大限に伝えることができるでしょう。

北米・欧州・アジアの需要傾向と文化適合

北米市場では「実用性とデザイン性を兼ね備えた工芸品」が好まれます。

市場規模は3,610億ドル(2024年)で年平均成長率8.7%の成長を示し、約150万人の伝統工芸ファンがいます。

例えば、シンプルで丈夫な陶磁器やモダンに仕上げた漆器は、日常生活に取り入れやすいと評価されています。

コレクター層の年間購買額は平均3万ドル以上に達します。

欧州市場では「文化的背景や美術性」が重視され、市場規模は2,092億ドル(2024年)、約100万人のファンを抱えています。

特に工芸の歴史や職人のストーリーが付加価値となります。

博物館関係者15万人、茶道・禅実践者25万人、デザイン専門家30万人がコア購買層を形成し、アートピースや限定コレクションは平均25,000ユーロ以上でも需要があります。

一方、アジア市場では「ブランド志向」と「日本文化への憧れ」が強く、約200万人のファンがいます。

中国が最大市場(100万人)で、茶道実践者30万人、芸術投資家20万人が含まれます。

茶道具や和装関連品が富裕層を中心に人気を集め、コレクター層の平均年間購買額は2万ドル以上です。

文化適合を意識するには、各地域の生活習慣や宗教的背景に配慮することも必要です。

食器の形や色味、文様のモチーフなどが現地でどう受け止められるかを把握することで、販売戦略の精度を高められるでしょう。

実際に、日本の工芸品メーカーの海外展開研究では、文化的配慮が成功の重要要因として確認されています。

ペルソナ設計と価格帯の組み立て方

ターゲット市場を決めたら、さらに顧客像を細かく設定する「ペルソナ設計」が有効です。

例えば「30代北米在住のデザイン志向の夫婦」「欧州の美術館ショップを訪れる旅行者」「アジアの高級百貨店で買い物を楽しむ富裕層」など、具体的に人物像を描くことで商品選定や価格帯の設定が明確になります。

価格帯は、日常使い向けの50〜150ドル、中級層向けの200〜500ドル、そしてコレクター層向けの1000ドル以上と段階的に用意すると幅広いニーズに対応可能です。

重要なのは、単に価格を決めるのではなく「なぜその価格なのか」を説明できるストーリーを用意することです。

工芸の価値を適正に伝えることで、価格に納得した購入につながるでしょう。

ローカライズ(言語・寸法表記)の基本

越境ECでは、商品説明や販売ページのローカライズ対応が必須です。

言語は英語を基本に、欧州向けならフランス語やドイツ語、アジア向けなら中国語や韓国語を追加することで信頼性が高まります。

また、寸法表記はcmだけでなくinchやfeet、重量はgとozを併記するとユーザーに親切です。

さらに注意が必要なのは禁忌表現やデザインです。欧州では特定の動物や宗教的モチーフに敏感な文化があり、アジアでは色や数字に縁起の意味が込められることも多いです。

現地で誤解や不快感を招かないよう、事前に文化的背景を調査しておくと安心でしょう。

適切なローカライズを行うことで、工芸品は「日本らしさを残しつつ現地に受け入れられる」形となり、購買につながります。

販路戦略:自社D2Cかマーケットプレイスか

越境ECで伝統工芸品を展開する際には、自社サイトを軸にするか、既存のマーケットプレイスを活用するか、あるいは卸やギャラリーなどオフラインの販路と組み合わせるかが重要な選択になります。

自社D2Cはブランドの世界観を直接伝えられる強みがある一方、集客や決済、物流の仕組みを整える負担も伴います。

マーケットプレイスは手軽に始められますが、価格競争や差別化の課題があります。

また、ギャラリーや百貨店との取引は認知拡大や信頼性向上につながるため、複数の販路をバランスよく組み合わせる戦略が有効です。

自社サイトの強みと要件

自社ECサイトを構築する最大の強みは、ブランドの世界観を余すことなく伝えられる点です。

デザインや商品説明を自由に設計できるため、工芸品の背景や職人のストーリーを丁寧に発信することが可能です。

ShopifyやBASEなどのサービスを利用すれば、越境対応の決済手段や多言語翻訳機能を比較的容易に導入できます。

ただし、自社サイトは集客力を自前で高める必要があるため、SEO対策やSNS連携、メールマーケティングなど運営スキルが欠かせません。

また、返品対応や物流の整備も自社責任となるため、海外配送に対応した物流パートナーを確保しておく必要があります。

ブランドの独自性を重視する事業者に向いていますが、立ち上げ時の負担を見込んで長期的に育成する姿勢が求められるでしょう。

Etsy・Amazon・eBayの使い分け

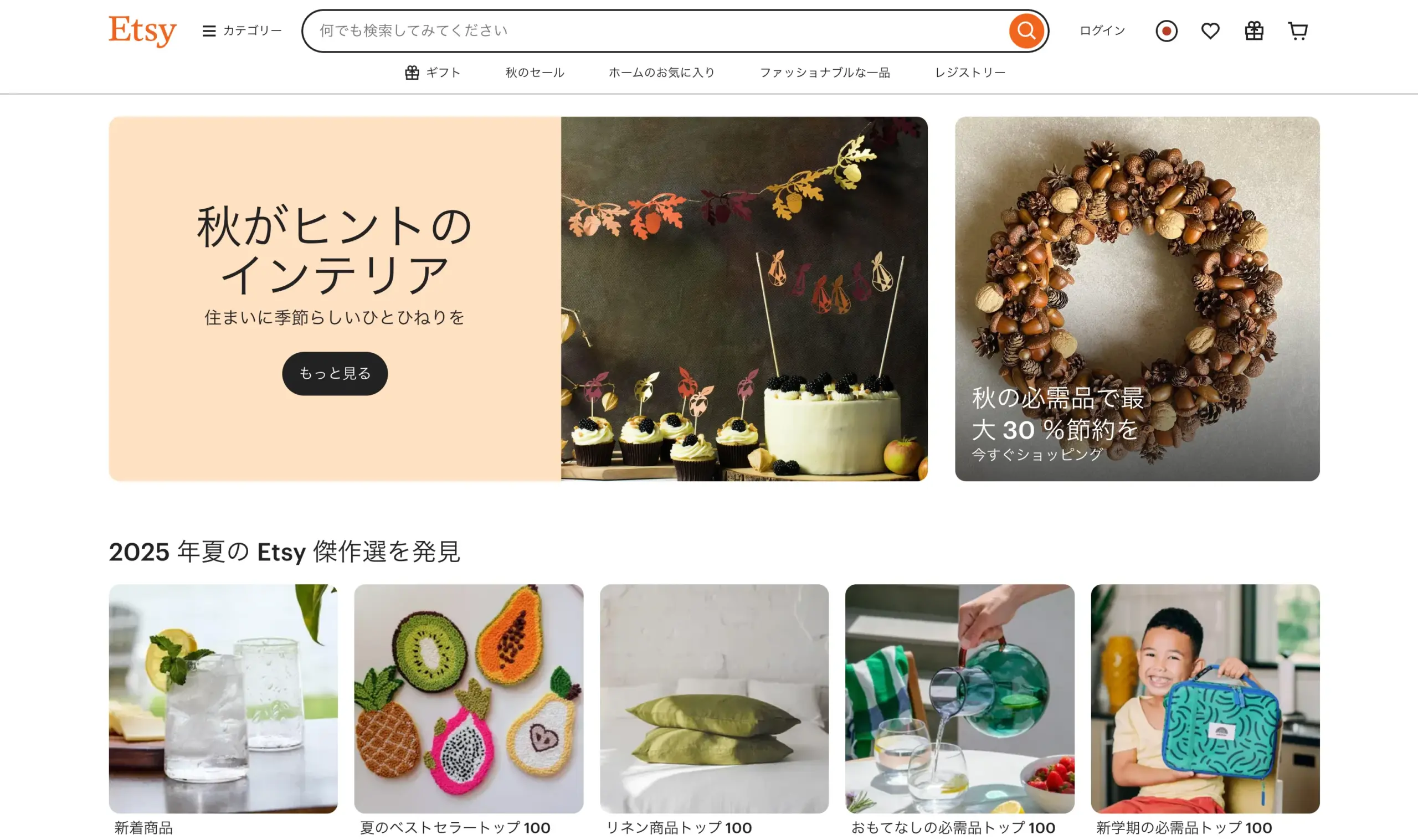

マーケットプレイスを活用する場合、それぞれの特徴を理解して使い分けることが重要です。

Etsy

Etsyはハンドメイドや工芸品に特化しており、欧米の工芸ファンや個人コレクターにリーチしやすい環境です。

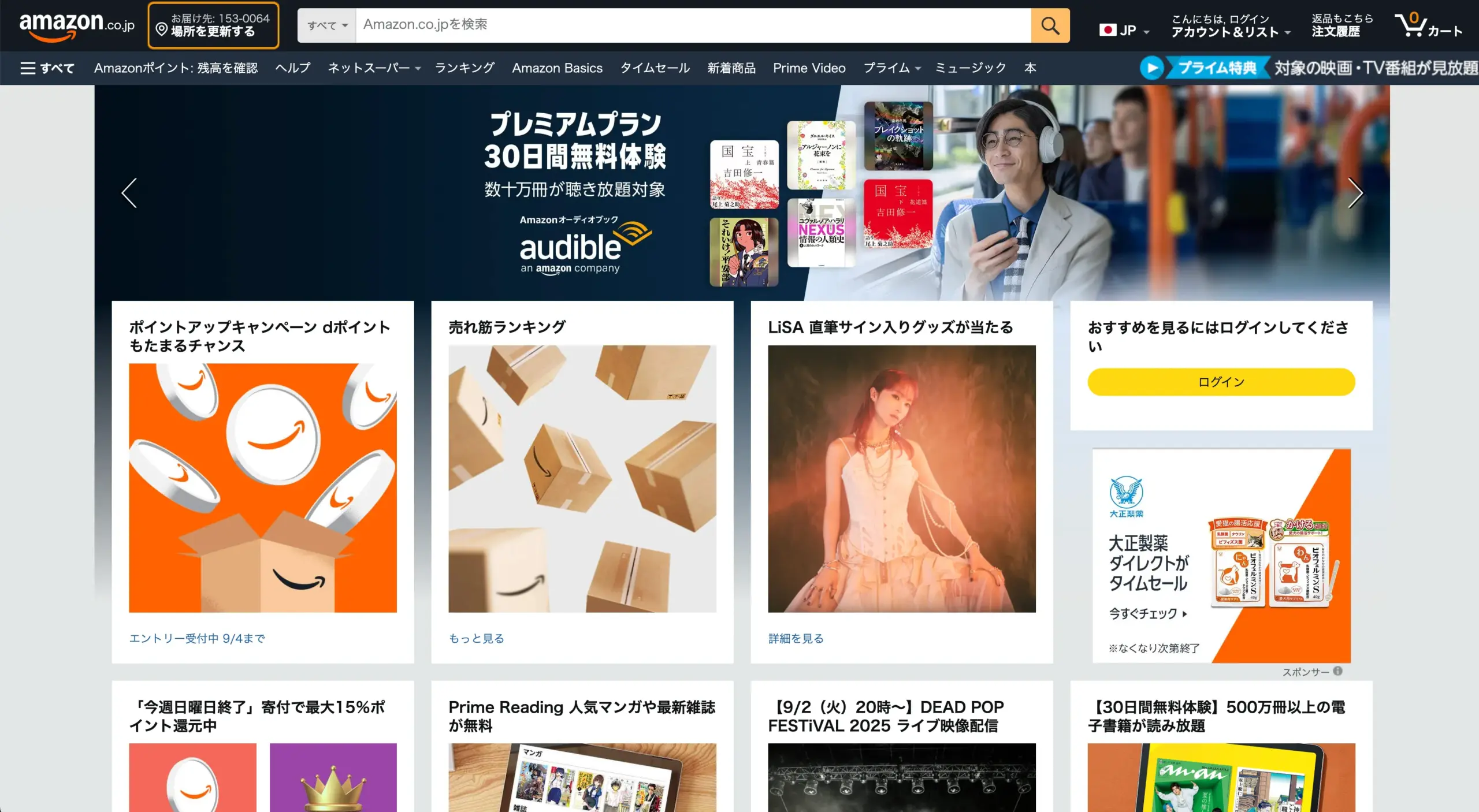

Amazon

Amazonは世界最大級のECモールで、検索性や配送スピードの面で強みがありますが、価格競争が激しいためブランディングが課題となります。

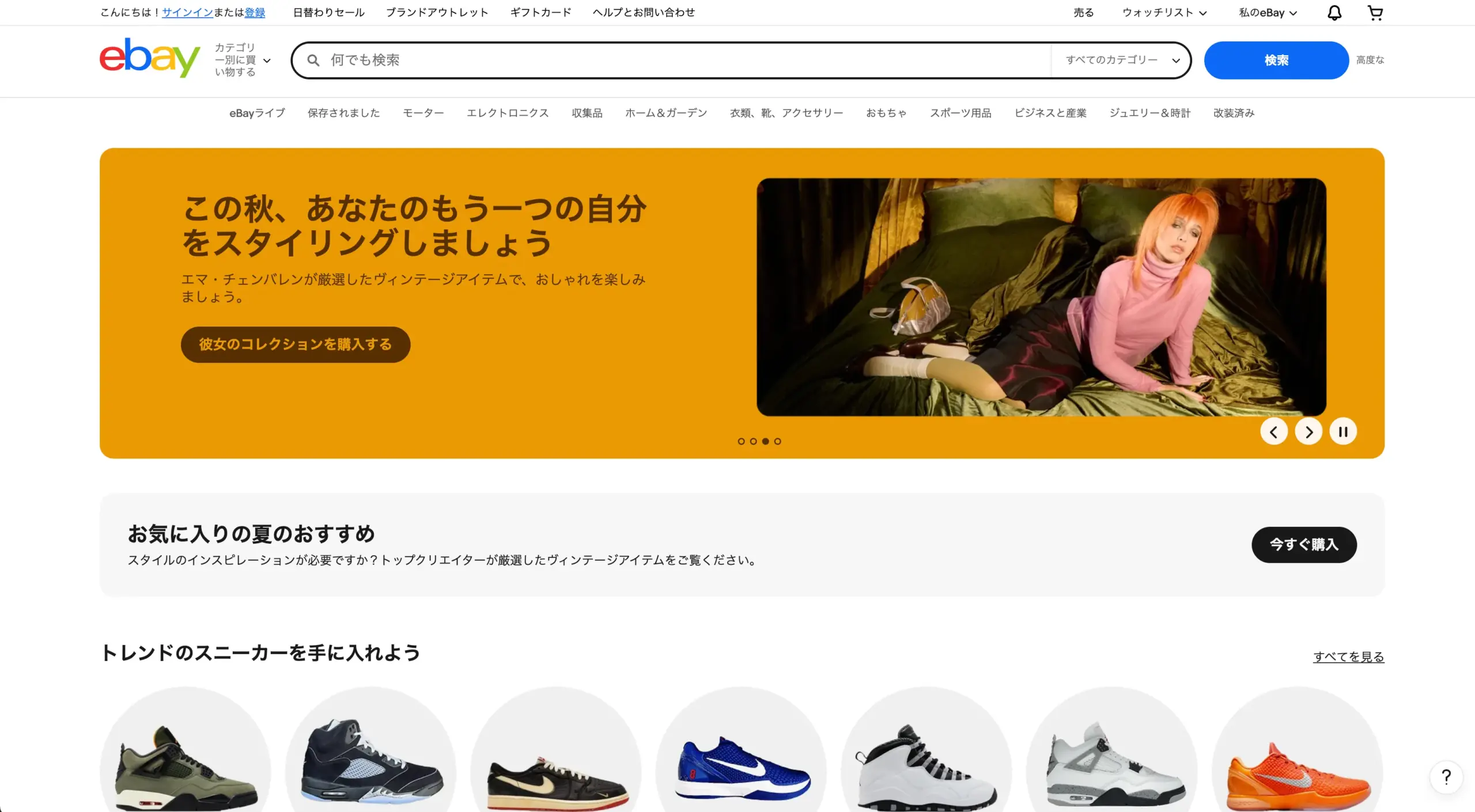

eBay

eBayはグローバルに幅広い層にアクセスできる一方、オークション形式や中古市場との競合もあるため、希少性の高い工芸品や限定アイテムに適しています。

事業者は、商品の価格帯やターゲット層に応じてプラットフォームを選び、複数を併用することで販路のリスク分散を図るのが望ましいでしょう。

卸・ギャラリー・百貨店バイヤー開拓

オンラインに加え、オフライン販路も戦略的に取り入れることで、ブランドの信頼性や認知度を大きく高められます。

特にギャラリーは、工芸品をアート作品として位置づける場として効果的で、海外の展示会やアートフェアでの出展はブランド価値を高める好機になります。

百貨店バイヤーとの取引は、品質や実績が重視されますが、一度採用されれば継続的な販路として安定する可能性が高いです。

また、現地の卸売業者を通じた販売は大量注文につながる一方、価格調整や条件交渉が不可欠となります。

事業者は、自社ブランドの方向性を見極めながら、自社D2C・マーケットプレイス・オフライン販路を組み合わせ、収益と認知を両立させる戦略を構築する必要があるでしょう。

商品ページとストーリーテリングの重要性

越境ECにおいて商品ページは単なる販売情報ではなく、ブランドの価値を伝える最重要コンテンツです。

特に伝統工芸の場合、商品の背景にある産地や作家の物語、技法の意味が購入動機につながります。

海外ユーザーにとっては「文化を買う」感覚が強いため、写真や動画、ストーリーテキストを通じて丁寧に魅力を伝えることが不可欠です。

また、検索で見つけてもらうためのSEO設計や翻訳の工夫も欠かせません。

商品ページを単なるカタログから「共感を呼ぶ物語の発信基地」に進化させることが、越境EC成功のカギとなるでしょう。

物語・産地・作家情報の見せ方

伝統工芸品を海外へ届ける際に効果的なのが「ストーリーテリング」です。

単に「漆器」「陶器」と説明するだけでなく、その産地が持つ歴史や地域文化、作家が継承する技術や想いを明確に伝えることで、購入者の心に響きます。

例えば「高岡銅器は400年の歴史を持つ金工技術から生まれた」や「この漆器は三代続く工房で一つひとつ手仕事で仕上げられている」といった表現は、価格の裏付けとなり信頼を高めます。

海外顧客は「誰が作ったか」「どのように継がれてきたか」に価値を見出すため、商品ページには作家プロフィールや制作風景を盛り込むと効果的です。

結果として、商品は単なる物から「文化の担い手」としての魅力を帯び、購入につながりやすくなります。

写真・動画・寸法表・証明書の作り方

商品ページで視覚的に説得力を持たせるには、写真や動画の質が重要です。

多方向からの写真に加え、拡大画像や使用シーンを示すライフスタイルカットを用意すると理解が深まります。

動画では職人の手仕事や完成までの工程を数分で紹介するだけでも、商品の信頼性が高まるでしょう。

また、海外では寸法・重量表をcmとinch、gとozの両方で併記すると親切です。

さらに、工芸品の真正性を証明する「産地証紙」や「作家のサイン入り証明書」を添付することで、安心感を提供できます。

これらの情報を組み合わせることで、商品は単なる装飾品ではなく、正統な伝統文化を反映した価値ある作品として訴求できるのです。

越境SEO/タグ設計/翻訳運用

海外の顧客に商品ページを届けるには、検索エンジン対策が不可欠です。

商品タイトルや説明文には「Japanese lacquerware」「Samurai sword craft」など、現地で検索されやすい英語表現を盛り込むことも効果的です。

また、タグ設計ではカテゴリや素材名を多言語で設定し、検索ヒット率を高めましょう。

翻訳運用については、機械翻訳だけでなく、ネイティブチェックを組み合わせることで違和感のない自然な文章を実現できます。

さらに、文化的禁忌や現地特有の言い回しを理解したうえで修正を加えることが大切です。

SEO・タグ・翻訳を総合的に設計することで、商品ページは世界中の見込み顧客にリーチし、ブランドの信頼を築く強力な武器となるでしょう。

マーケティングと継続購入

越境ECで伝統工芸品を販売する際、単発の購入で終わらせず、継続的な関係を築くことが重要です。

顧客に繰り返し商品を選んでもらうためには、SNSやインフルエンサーを活用した発信、メールやリターゲティングによる再購買の仕組みづくり、さらにサブスクモデルの導入など多角的な施策が求められます。

また、集客から購入までの数値をデータで把握することで、効率的なマーケティングが可能になります。

ブランドの世界観を保ちながら、デジタルマーケティングを戦略的に組み合わせることが、工芸品事業者の成長に直結するでしょう。

SNS・インフルエンサー・PRの使い方

SNSは海外顧客とダイレクトにつながる最も効果的な手段です。

InstagramやPinterestはビジュアル訴求に強く、工芸品の美しさや制作過程を伝えるのに適しています。

YouTubeやTikTokでは、職人の作業風景や商品ストーリーを短い動画で紹介することで、共感を呼びやすくなります。

また、現地のインフルエンサーと提携することで、ターゲット層に自然にリーチでき、信頼感も高まります。

PR活動では、海外メディアやデザイン誌に取り上げられることがブランド認知につながり、展示会出展と組み合わせることで相乗効果を生みます。

SNS・インフルエンサー・PRを有機的に連動させることが、ファンづくりと新規顧客獲得の近道です。

メール・リターゲティング・サブスク化

一度商品を購入した顧客を継続的に顧客化するには、リレーション施策が欠かせません。

メールマーケティングは、購入後のフォローや新商品紹介に効果的で、特にパーソナライズされた内容がリピートにつながります。

リターゲティング広告は、閲覧履歴やカート放棄ユーザーに再度アプローチする仕組みで、コンバージョン率を高めるのに有効です。

さらに、サブスクモデルを導入すれば、定期的に「おまかせセレクション」や「季節の工芸ギフト」を届けるサービスとして継続購入を促せます。

顧客が自然に繰り返し利用したくなる仕組みを用意することが、安定した収益基盤の確立につながるでしょう。

データ分析(CAC・LTV・CVR)の見える化

マーケティングの成果を最大化するには、感覚ではなくデータに基づいた判断が必要です。

顧客獲得単価(CAC)、顧客生涯価値(LTV)、コンバージョン率(CVR)は特に重要な指標で、広告投資の効率や長期的な収益性を把握できます。

例えば、CACが高すぎる場合は広告チャネルを見直し、LTVが低い場合はリピート施策を強化する必要があります。

分析にはGoogle AnalyticsやShopifyのダッシュボード、さらにBIツールを用いると可視化が容易です。

データを定期的に確認することで、どの施策が成果につながっているかを明確にし、効率的にマーケティング資源を配分できます。

数値を“見える化”することが、継続的な成長を支える鍵となるでしょう。

まとめ

越境ECで伝統工芸を広げていくには、単に商品を出品するだけでなく、市場選定・販路戦略・商品ページ設計・マーケティングといった多面的な取り組みが欠かせません。特に、ストーリーテリングや高品質なビジュアル表現は海外顧客にとって購入を決める大きな要素となります。

さらに、SNSやインフルエンサーの活用、リピーターを育てる仕組みづくり、データ分析による効果測定を組み合わせることで、長期的に成長できる体制が整います。

伝統工芸品は「文化」としての付加価値を持つからこそ、適切な戦略をもって発信すれば、国内外のファンを増やし、継続的な販路を築く大きな可能性を秘めているのです。