福島県の会津美里町で生まれた「会津本郷焼(あいづほんごうやき)」は、400年以上の歴史を誇る東北最古の陶磁器です。素朴で温かみのある風合いと、日常使いに適した実用性を兼ね備えた焼き物として知られ、江戸時代から現代まで多くの人々に愛されてきました。

現在では伝統を守りながらも、若手作家による新しいデザインや海外展開など、進化を続けています。この記事では、会津本郷焼の歴史や技法、主要窯元、そして鑑賞のポイントまでを詳しく解説します。

目次

会津本郷焼とは?福島を代表する伝統陶磁の魅力

会津本郷焼は、福島県会津地方で長く受け継がれてきた代表的な陶磁器であり、地域の風土や歴史と深く結びついた工芸文化として評価されています。特に江戸時代初期に開窯して以来、会津藩の奨励を受けながら発展し、日用品から美術性の高い作品まで多彩な作風を育んできました。

その背景には、豊かな陶土資源や猪苗代湖水系がもたらす自然条件があり、素材と技術が調和した独自の焼物文化が形成されています。現代では生活器としての使いやすさに加え、意匠の美しさや釉薬表現の幅広さが再評価され、国内外のコレクターからも注目を集める存在となっています。

歴史と起源:江戸初期の開窯と会津藩の奨励

会津本郷焼の本格的な歴史は江戸時代初期の1645年に遡り、会津藩主保科正之が尾張国瀬戸から陶工・水野源左衛門を招き、本郷村で陶土を発見して陶磁器生産を開始したことが始まりとされています。

この政策により本郷地区には複数の窯が築かれ、領内需要を支える大規模な陶磁生産地へと発展しました。19世紀初頭の1800年には、有田での技術研究を経た佐藤伊兵衛が白磁の焼成に成功し、素地や釉薬の研究が進んだことで、多様な器形と仕上げが生まれます。

さらに、藩主松平家が奨励した工芸文化の厚い支援により、職人たちは技術研鑽を重ね、会津特有の質実な造形と温かみある表現が確立されました。明治期以降は民需の変化で一時衰退も経験しましたが、地域の工人たちが伝統技法を継承し、現代に至るまで「暮らしに寄り添う器」として愛用され続けていることが特徴です。

地理的背景:豊富な陶土と猪苗代湖水系の恵み

会津本郷焼が発展した最大の理由には、会津盆地に堆積する良質な陶土の存在が挙げられます。この地域の土は可塑性が高く、成形しやすいだけでなく、焼成後は丈夫で日常使いに適した質感を生み出します。

また、猪苗代湖を中心とした豊かな水系は、陶土の精製や釉薬の調整、薪窯の運用などに欠かせず、長い工房活動を支える基盤となってきました。周囲を山に囲まれた自然環境は、窯焚きに必要な燃料資源を確保しやすく、窯業文化の維持に大きく貢献しています。

こうした自然条件が相まって、会津本郷焼は土味を活かした素朴さと、しっかりとした耐久性を両立した器づくりを実現してきました。地理的要素が技法と結びついた典型例といえるでしょう。

会津本郷焼の特徴:実用性と装飾性の両立

会津本郷焼の大きな特徴は、日用品としての実用性と工芸品としての装飾性を両立している点にあります。素地には強度があり、普段づかいの器として安心して使用できる耐久性を備えています。

一方で、釉薬表現には多様なバリエーションがあり、鉄釉の深みある色調や灰釉の柔らかな風合い、刷毛目や流し掛けによる動きのある意匠など、作家ごとの個性が際立つ仕上げが魅力です。また、地域に根付いた伝統的な形状と、現代的な食卓に合わせた新しいデザインが共存しており、用途やライフスタイルに応じた幅広い選択が可能です。

装飾性と機能性のバランスが取れていることで、国内外のコレクターや飲食店からも高く評価され、現代の生活文化においても息の長い支持を得ているといえます。

技法と様式の多様性

本章では、会津本郷焼が展開してきた焼成・釉薬・造形・装飾といった技法ならびに様式の多様性について探ります。産地の伝統的成形法や窯業環境に由来する焼成プロセス、釉薬の変化や意匠処理のバリエーションは、ひとつの窯業地に留まらず、各窯元・作家が個性を発揮する土台となってきました。こ

こでは「焼成技法」「代表釉調」「造形と装飾」という三つの観点から、その豊かな表現世界を読み解きます。

焼成技法:登り窯・還元焼成・釉薬の変化

会津本郷焼では、伝統的に山傾斜を利用した登り窯を用いて焼成を行ってきた歴史が確認されています。窯内の温度勾配を利用するこの方式によって、器体に焼き締めや景色といった変化が生まれ、土味を活かした素地の個性が際立ちます。

さらに還元焼成(燃料過多や窯内酸欠状態を作る焼成による釉薬・素地の色変化)や酸化焼成を適用することで、灰釉・鉄釉などの釉薬が多彩な表情を示してきました。

例えば「藁灰釉」や「飴釉」の景色は、窯内での灰降りや火跡と結びついた“窯変”の魅力を反映しています。

さらに、現代ではガス窯・電気窯併用による温度制御技術も取り入れられており、伝統の火と土の感触を保ちつつ安定した焼成を実現しています。

こうした技法の多様性こそが、会津本郷焼の造形・景色・質感に豊かなバリエーションをもたらしています。

代表的な釉調:灰釉・鉄釉・青磁釉の風合い

会津本郷焼における代表的な釉調には、灰釉(植物灰や藁灰を原料とする釉)、鉄釉(鉄分を多く含む土や釉による発色)、そして青磁釉(磁器領域において薄緑~青緑色を呈する釉)が挙げられます。

たとえば灰釉は、質の高い土と窯内の炉内条件との相互作用により淡い乳白・淡緑・淡褐などの風合いを示し、無地の器表現において土の味わいを際立たせます。鉄釉については、鉄分を含む素地や釉の成分・焼成条件により、赤褐色や黒褐色・斑釉といった濃密な景色が得られ、力強い造形表現を可能にしています。

青磁釉は磁器域での展開例として挙げられ、白磁素地に薄く青緑を帯びた釉面が映える作品も確認できます。これらの釉調バリエーションは、用途や作家の意図に応じて選択・組み合わせられ、「実用と表現」の両立を象徴する様式といえましょう。

造形と装飾:筆描き・彫文・流し掛けの美学

成形・加飾の段階でも、会津本郷焼には豊かな技法が見られます。素地成形ではろくろ成形・手びねり・たたら成形が採用され、模様付けには印花・櫛目・はけ目・布目・化粧掛け・彫り(彫文)などの手法が規定されています。

そのうえで、装飾として筆描き(線描・鉄錆絵具・呉須絵具による絵付け)、あるいは釉薬の浸し掛け・流し掛け・塗り掛けなどの手技が用いられ、器面に動きや陰影を与えます。

具体例として、刷毛目を活かした流し掛けの彫文皿、呉須で山水や草花を描いた磁器の色絵作品、鉄釉が厚掛けされた酒器などが挙げられ、造形と装飾が一体となって”暮らしの器”としても”芸術表現”としても光を放っています。

こうした加飾の細やかさと、造形の確かさは、会津本郷焼が今日まで支持を集める理由のひとつといえるでしょう。

主要作家と窯元の系譜

会津本郷焼の価値を支えてきたのは、長い歴史の中で受け継がれた窯元の系譜と、そこから生まれた多彩な作家たちの存在です。

本郷地区には江戸期から続く窯元が複数残り、地域の土と焼成文化を軸に技術を磨いてきました。

一方で、現代の作家たちは伝統の造形や釉薬を踏まえつつ、生活デザインや現代美術の要素を積極的に採り入れ、新しい作風を切り開いています。

また、産地全体をまとめる協同組合の活動が、展示会・販路開拓・技術継承といった領域を支え、会津本郷焼のブランド力を高めています。

以下では、伝統窯元の継承、若手作家の挑戦、産地組織の取り組みという三つの視点から、会津本郷焼の現在地を見ていきます。

流紋焼・宗像窯など伝統窯の継承

会津本郷焼の歴史を語るうえで欠かせないのが、流紋焼・宗像窯といった伝統窯元の存在です。

これらの窯は、江戸期から続く技法や器形を継承しながら、地域に根づく”生活のための器”を作り続けてきました。

流紋焼

流紋焼は、明治33年(1900年)に創業した会津本郷焼最大規模の窯元で、もともと電気事業に不可欠な碍子製造で培った赤・青・茶色などの釉薬技術を活かして、戦後に美術陶芸器部を設立しました。

名前が示すように釉薬の流れや窯変の景色を生かした大胆な表現が特徴で、強い存在感を放つ作品が多い窯元です。

オフィシャルサイト:http://ryuumon.co.jp/

宗像窯

宗像窯は享保4年(1719年)創業の東北最古の登り窯を持つ老舗で、伝統的な釉薬の研究や成形技術の緻密さが重視されています。

八代目の利浩氏は文部科学大臣賞などを受賞してパリでも個展を行い、九代目の利訓氏も新しい造形や釉薬研究を重ねて、国内外で高い評価を得ています。繁細な器から造形性の高い作品まで多彩な方向性が見られます。

いずれの窯元も、地域の土と焼成環境を生かしながら、それぞれの家系に受け継がれた技術を現代へとつなぎ、会津本郷焼の根幹を支え続けています。

こうした継承の積み重ねが、産地としての厚みを形づくっているといえるでしょう。

オフィシャルサイト:https://www.munakatagama.net/

若手作家の挑戦:伝統とモダンデザインの融合

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK BIN:会津本郷焼

近年の会津本郷焼では、若手作家による新しい表現が注目されています。彼らは、地域で長く受け継がれた釉薬技法や器形の基礎を大切にしながらも、現代の生活スタイルに寄り添うデザインや、ミニマルな造形、グラフィック的な装飾などを積極的に取り入れています。

例えば、灰釉や鉄釉の自然な風合いを残しつつ、薄づくりで軽量化した食器を展開したり、シンプルな線描と大胆な余白を組み合わせた現代的な絵付けを行ったりするなど、伝統とモダンの両立を追求する姿勢が見られます。

また、地域外のデザイナーや他分野のクリエイターと協働し、展示会やワークショップを通じて新たな層のファンを獲得する試みも進んでいます。こうした若手作家の活動は、産地に刺激を与えるだけでなく、会津本郷焼が“現代の器”として進化し続けるための原動力となっているといえます。

地域ブランド「会津本郷焼協同組合」と産地全体の活動

さらに、学校教育との連携やワークショップの開催など、次世代への技術継承にも力を入れており、窯業地としての持続可能性を高める活動が展開されています。こうした組織的な取り組みが、伝統窯元と新しい作家をつなぎ、産地全体の魅力を高める基盤となっています。

鑑賞とコレクションの視点

会津本郷焼を鑑賞・収集する際には、釉薬の景色や素地の質感、器形の安定感など、工芸としての美と実用性の両面を丁寧に読み解く姿勢が求められます。とくに土と火が生む自然な変化は一点ごとに異なり、窯ごとの個性や作家の美意識が細部に宿っています。

また、購入時の見極め方や適切な保管・手入れを理解することで、作品の魅力を長く保ち、経年変化を楽しむことができます。ここでは、鑑賞の見どころから収集時の確認ポイント、日常での扱い方まで、コレクターや愛好家の視点から会津本郷焼の魅力を深める要素を整理します。

見どころ:釉薬の溶け具合・肌合い・形の安定感

鑑賞時の大きな見どころとなるのが、釉薬の溶け具合や表面の肌合い、そして器そのものの形の安定感です。釉薬は高温で溶け、流れ、定着する過程で複雑な景色を生みますが、その溶融の度合いや流れの勢いは作家の意図と窯内条件の両方が反映されます。

例えば、灰釉であれば淡い溜まりや微細な結晶、鉄釉であれば深みのある黒褐色や斑の表情など、釉面が語る情報は非常に多いといえます。また、手に取った際の“肌合い”も重要で、ややざらつきを残す土ものの質感か、しっとりとした磁器寄りの仕上がりかで印象が異なります。

さらに、口縁の厚みや高台の仕上げ、器形の重心バランスなどは、日常使いの安心感や作家の力量を示す要素となります。こうした複数の視点を総合して鑑賞すると、会津本郷焼の奥行きをより深く味わえるでしょう。

購入時のポイント:作家サイン・窯印・箱書きの確認

購入する際には、作品そのものの完成度に加え、作家サインや窯印、箱書きの有無を確認することが大切です。作家サインや窯印は作品の出自を示す重要な情報であり、底部に刻印・押印・筆記で示される場合が多く、これらは収集価値を判断する際の大きな手がかりとなります。

加えて、共箱(木箱)に書かれる箱書きは、作品名・作家名・印などが記され、真正性の裏付けとして信頼されてきました。とくに著名作家や歴史ある窯元の作品では、箱書きの状態や付属物の揃い方が価値に影響することもあります。

また、使用目的やサイズ感、釉薬の質感が自分の生活スタイルに合うかどうかも重要です。見た目の魅力だけでなく、扱いやすさや用途との相性を踏まえて選ぶことで、長く愛着を持って使える一品に出会えるでしょう。

保管・手入れ方法:吸水性と経年変化の楽しみ方

会津本郷焼の保管や手入れでは、素材特性である吸水性や経年変化を理解することが大切です。土ものの場合、器には微細な孔があり、水分や匂いを吸収しやすいため、初回使用前に“目止め”として米のとぎ汁で煮る、または軽く浸すなどの処置を行うことで長持ちしやすくなります。

日常の手入れでは、長時間のつけ置きを避け、使用後は乾燥を十分に行うことが基本です。磁器寄りの作品でも、釉薬が薄い部分や高台周りは吸水を起こす場合があるため、乾かす工程を丁寧に行うと安心です。

また、経年変化として、釉薬の表面に貫入が入ったり、色味が柔らかく変化したりすることがありますが、これは“育つ器”としての魅力のひとつと捉えられます。使用と時間が作品に表情を刻む過程は、コレクションの楽しみをより深めてくれるでしょう。

会津本郷焼の現代的展開

会津本郷焼は長い歴史を持つ伝統産地でありながら、近年はデザインコラボや海外展開、クラフトフェア参加など、現代的なアプローチで新たなファン層を広げています。伝統的な釉薬や造形技術を活かしつつ、生活雑貨やインテリア分野との協働によって、従来とは異なる市場を開拓する動きも加速しています。

また、地域観光と連動した陶芸体験や窯巡りは、訪れる人々に産地文化を体験として伝える重要な取り組みです。さらに、SNS・ECを活用した発信が一般化し、産地の魅力を国内外へ直接届ける仕組みが整ってきました。本章では、こうした現代的展開を三つの観点から整理し、伝統の未来を支える活動を紹介します。

デザインコラボ・海外展開・クラフトフェア出展

会津本郷焼の現代的展開の中心には、デザインコラボレーションや海外市場へのアプローチ、全国規模のクラフトフェアへの積極的な出展があります。近年では、プロダクトデザイナーや建築家、ライフスタイルブランドとの協働により、ミニマルな造形や新素材との組み合わせなど、従来の器づくりとは異なる領域での作品が生まれています。

これらのコラボは、伝統釉薬の深みや土味を活かしながら、インテリアアイテムやアートピースとしての新しい価値を提案する取り組みです。また、海外のギャラリー展示やアートフェア出品を通じて、国内とは異なる視点からの評価が得られ、国際的な工芸マーケットでの存在感も高まりつつあります。

さらに、クラフトフェアへの出展は、作家と生活者が直接対話できる場として重要で、作品背景の理解促進やファン層の拡大に大きく貢献しています。これらの動きは、伝統産地としての強みを活かしながら、現代の市場環境に柔軟に応じる力を示しているといえます。

地元観光と連動した体験プログラムの充実

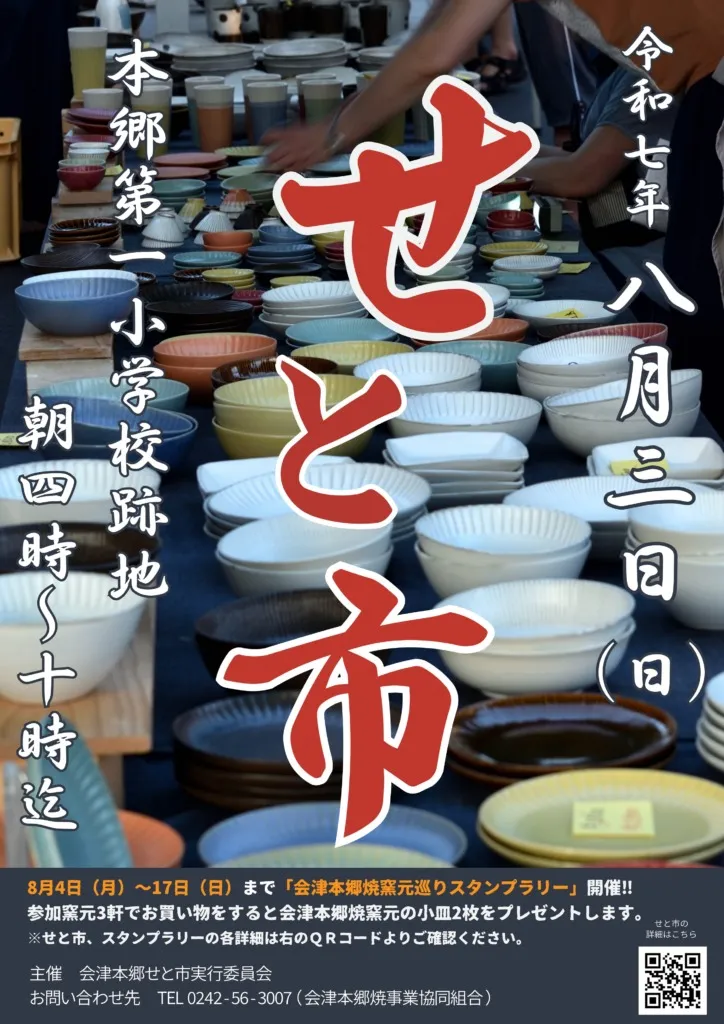

地元観光と連動した体験プログラムは、会津本郷焼の価値を“体験として理解する”きっかけを提供し、産地の魅力を幅広い層へ伝える役割を担っています。陶芸体験では、ろくろ成形や手びねりに加え、釉掛けや絵付けの工程まで参加できるプログラムが増え、旅行者が作り手の視点を実感できる内容として人気です。

また、窯元巡りや工房見学、産地の歴史をたどる散策ルートなど、地域文化を総合的に味わえる企画も展開されています。これらの体験は、単なる“買い物”にとどまらず、会津本郷焼が生まれる背景や制作プロセスへの理解を深め、作品への愛着を高める効果があります。

さらに、観光施設や宿泊事業者との連携も進み、季節イベントやワークショップ、地域食文化と組み合わせた体験など、多彩なプログラムが整備されています。こうした取り組みは、産地の経済活性化にも寄与し、伝統技術の継承を支える基盤づくりにもつながっています。

デジタル時代の発信:SNS・ECでの販路拡大

デジタル環境が整った現在、SNS と EC を活用した情報発信と販路拡大は、会津本郷焼にとって欠かせない現代的アプローチとなっています。Instagram や X(旧Twitter)では、窯元や作家が制作風景や窯焚きの様子、釉薬の景色を発信することで、作品のストーリーが可視化され、ファンとの距離が縮まります。

特に“作り手の声”や“制作プロセスの共有”は、工芸分野において購買意欲を高める重要な要素といえます。また、EC サイトを通じた販売は、地理的距離に関係なく作品を届けられる点で大きな強みがあります。

産地直送のオンラインショップや、作家ごとの個別販売ページが整備されたことで、国内外のユーザーが作品にアクセスしやすくなりました。さらに、動画プラットフォームを利用した作品紹介や、ライブ配信による販売会といった新しい取り組みも増え、若い層に向けたアプローチとして大きな効果を上げています。こうしたデジタル発信の積み重ねが、伝統工芸の新たな可能性を切り開いているといえるでしょう。

まとめ

会津本郷焼は、江戸期の開窯から続く伝統技法を基盤にしながら、釉薬や造形の多様性、窯元ごとの個性によって豊かな表現世界を築いてきました。現代では若手作家の台頭やデザインコラボ、海外発信、観光体験プログラムの充実、そして SNS・EC を活用した新しい販路開拓によって、伝統産地としての可能性をさらに広げています。

土・火・水が生み出す質感と、作り手の美意識が重なり合う器は、実用性と芸術性の両方を備え、コレクションとしても生活の道具としても魅力を放ち続けています。歴史の厚みと革新の動きが共存するこの産地は、今後も多様な表現と価値を育みながら、国内外で注目される工芸文化として発展し続けるでしょう。