青木邦眞(あおき くにまさ)は、日本の現代彫刻・陶芸分野で活躍する作家です。テラコッタ(陶土)を素材とした独自の造形表現は国内外で高く評価されています。

縄文土器に見られる「ひも作り」技法を基盤とし、粘土の層を積み重ね圧縮することで生じる歪みやひび割れを活かした有機的な作品は、素材の特性を最大限に引き出したものです。さらに埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科教諭や女子美術大学短期大学部非常勤講師として教育活動にも従事し、多くの後進を育ててきました。

この記事では、青木邦眞の技法や作品分析、教育的功績までを詳しく解説します。

目次

青木邦眞とは?現代陶芸・彫刻界で活躍する作家

青木邦眞(あおきくにまさ)は、現代日本の陶芸・彫刻界においてテラコッタ(陶土)による独自の造形表現を追求する作家です。

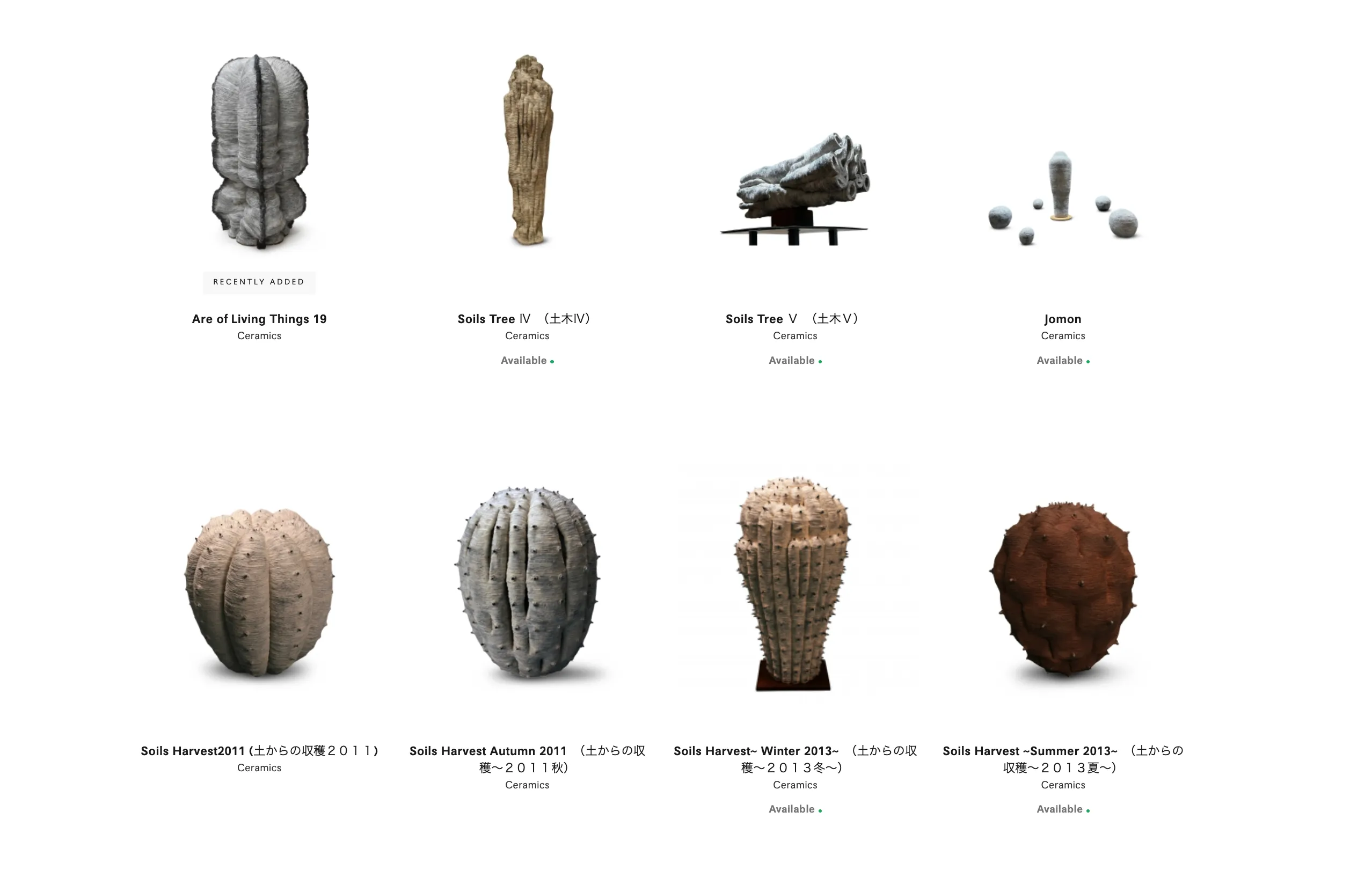

その作品は、縄文土器に見られる「ひも作り」技法を基盤とし、粘土の層を積み重ね圧縮することで生じる歪みやひび割れを活かした有機的な造形として高く評価されています。

2011年神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、2023年第9回日本彫刻コンクール金賞、2025年LOEWE FOUNDATION Craft Prize大賞など、国内外での受賞歴も豊富です。

略歴と活動概要:武蔵野美術大学での学びと教育活動

青木邦眞氏は1963年埼玉県川口市生まれ。武蔵野美術大学彫刻科卒業後、同大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了(1989年)。

その後、埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科教諭として教育に携わり、女子美術大学短期大学部非常勤講師も務めてきました。

作家としては、縄文土器に見られる「ひも作り」技法を基盤に、テラコッタ(陶土)を素材とした彫刻作品を制作しています。粘土の層を積み重ね圧縮することで生じる歪みやひび割れを意図的に取り入れ、素材との対話を通して有機的な形を導く制作姿勢を確立しました。

2011年神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、2023年第9回日本彫刻コンクール金賞、2025年LOEWE FOUNDATION Craft Prize大賞など、国内外での受賞を通じて、現代陶芸・彫刻分野における独自の表現が高く評価されています。

テラコッタ彫刻における立ち位置と表現の特徴

青木氏の制作姿勢は、陶土を単なる素材ではなく「時間と記憶を宿す媒体」と捉える点に特徴があります。縄文土器に見られる「ひも作り」技法を基盤としながら、粘土の層を積み重ね圧縮することで生じる歪みやひび割れを意図的に取り入れ、古典技法の再解釈と現代的造形思考を融合させています。

その作品群は、形式美にとどまらず、焼成による収縮や表面の質感変化までも”素材の記憶”として取り込み、物質と時間の関係性を可視化しています。青木氏のアプローチは、テラコッタという素材の可能性を追求し、現代陶芸・彫刻分野における独自の表現として評価されています。

2025年にはLOEWE FOUNDATION Craft Prize大賞を受賞し、国際的にも高い評価を獲得しました。

受賞歴・出展歴による評価と専門的功績

青木邦眞氏は、現代陶芸・彫刻界における作家として認知されています。主な受賞歴として、2011年神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、2023年第9回日本彫刻コンクール金賞、2025年LOEWE FOUNDATION Craft Prize大賞などがあります。

作品は、縄文土器に見られる「ひも作り」技法を基盤とし、粘土の層を積み重ね圧縮することで生じる歪みやひび割れを活かした有機的な造形を特徴としています。作品は兵庫陶芸美術館、日本芸術会館、川口市立美術館、ロエベ財団などに収蔵されています。

また、埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科教諭、女子美術大学短期大学部非常勤講師として教育活動にも従事してきました。

作品世界の構造と造形理念

青木邦眞の作品は、テラコッタ(陶土)という素材に内在する可塑性と脆弱性のバランスを、有機的な構成によって視覚化する点に特徴があります。粘土を積み重ね、圧縮し、焼成するという原初的行為を通して、素材の内部に生じる歪みや亀裂を造形の一部として取り込む―それが青木氏の造形理念の根幹です。

作品には構造的な存在感と同時に、有機的な生命感が宿り、まるで陶土そのものが呼吸しているかのような印象を与えます。縄文土器の「ひも作り」技法を基盤としながら、現代的な抽象彫刻としての造形性を併せ持ち、素材の記憶と形の必然性を一体化させた造形思想が貫かれています。

造形美の根幹:層の積層と圧縮による有機的表現

青木氏の造形言語は、粘土の層を積み重ねる過程で生まれる構成によって成立しています。縄文土器の「ひも作り」技法を応用し、粘土を積層し圧縮する過程で生じる歪みや亀裂を意図的に残し、それらを「時間と力の痕跡」として作品の内部構造に組み込むことで、緊張感と有機性が共存する空間を作り出します。

作品の多くは、極端な装飾を排除しながらも、厚みと量感の中に微細な表面の質感変化を抱え、構成的な美と素材の特性を融合させた”有機的な彫刻”といえる存在です。また、層の積み重ねによる構造が見る者の視線を導き、均衡と破綻の狭間に独自の造形美を築いています。

この構造的な造形意識は、テラコッタという素材の可能性を追求した独自の表現として評価されています。

素材への洞察:テラコッタの特性と表情操作

青木氏の制作において、素材との対話は単なる技術的プロセスではなく、作品の概念形成そのものに関わる重要な要素です。テラコッタ(陶土)が持つ可塑性、焼成による収縮、表面の質感変化といった物理的・化学的特性を理解し、それらを造形意図へと転化しています。

縄文土器の「ひも作り」技法によって生じる粘土の積層と圧縮を”有機的な成長”として捉え、焼成による収縮や表面に生じる歪み、亀裂を積極的に取り入れることで、時間を可視化する表情操作を実現しています。また、粘土の層の厚みや圧縮の強度に応じて造形を変化させることで、同一技法でも異なる表情を持つ作品を生み出します。

青木氏にとって素材は従属物ではなく、形を導く主体そのものであり、陶土と対話しながら作品を”育てる”姿勢にこそ、その真髄があります。

フォルムと表現:抽象彫刻としての造形思想

青木氏の作品には、素材の特性と造形表現を一体化させる思想が貫かれています。テラコッタによる彫刻作品では、粘土の層を積み重ねることで生まれる有機的な輪郭と表面の質感変化が一体化し、視覚と触覚の両面から素材の存在を感じさせる造形が展開されています。

作品では、陶土の可塑性を活かした滑らかな形態処理により、素材の持つ柔軟性と焼成後の堅牢性が融合しています。抽象彫刻作品では、空間との関係性を重視し、光の当たり方による表面の質感変化、影の濃淡、周囲の空気を含めた構成によって、観る者の感覚を拡張する造形へと展開しています。

青木氏にとって、形とは素材との対話から生まれるものであり、縄文土器の技法を基盤としながら現代的な抽象表現へと昇華させる造形思考が、彼の作品の根幹を成しているのです。

技法的分析と制作プロセス

青木邦眞の作品における技法は、縄文土器の伝統的な「ひも作り」技法を基盤としながら、陶土の特性と現代的な造形感覚を統合した体系として構築されています。素材の物理的特性を熟知した上で、粘土の積層・圧縮・焼成といった工程を緻密に組み合わせ、構造と表情の両立を実現しています。

また、焼成による収縮や表面に生じる歪み・亀裂を単なる偶然ではなく「構造の一部」として位置づけることで、技法そのものが造形思想を支える柱となっています。制作過程では、素材との対話を重視し、粘土の積層と圧縮による有機的な造形を一貫して行う点に特徴が見られます。

青木氏の技法は、単なる技術的手法ではなく、素材の特性を活かした造形美学の実践として理解されるべきものです。

陶土成形技術の体系:積層・圧縮・焼成の一体化

青木氏のテラコッタ作品は、粘土を積層し圧縮することで素材の内部構造を操る技術から生まれます。縄文土器の「ひも作り」技法を基盤に、粘土を徐々に積み重ね、有機的な形態を導き出す過程では、圧縮の強度と乾燥・焼成による収縮の管理が極めて重要です。

過度な圧縮や急激な乾燥は亀裂を生じさせ、不十分な圧縮では構造が弱くなるため、粘土の状態と圧力のバランスを感覚的に見極める熟練が求められます。また、焼成では温度管理により、収縮や表面の質感変化をコントロールし、全体の構造強度を維持したまま作品を完成させる技術精度を実現しています。

積層の厚み・圧縮の強度・焼成温度が一体となって設計されており、これらの連続的工程が最終的なフォルムの有機性を生み出します。青木氏の陶土成形技術は、まさに”素材と対話する感覚”として体系化された造形手法です。

表面表現の探求:焼成による質感変化と歪み・亀裂の活用

青木氏の作品における表面表現は、装飾ではなく素材の特性そのものであり、時間と力の記憶を可視化する造形行為といえます。焼成では、温度管理と冷却過程によって陶土表面に質感変化を生じさせ、粘土の層が重なり合う独特の表情を作り出します。

さらに、粘土の積層と圧縮によって生じる歪みや亀裂を意図的に取り入れ、素材の有機性を視覚化しています。焼成による収縮と表面の質感変化により、視覚的な深みと素材の存在感を共存させています。

また、積層の痕跡を意図的に残すことで、制作過程のリズムや作者の身体性を記録として留める点も特徴です。これらの手法はすべて”表面=時間の層”という青木氏の造形哲学を体現しており、技法と思想の結合が生む独自の表現を確立しています。

制作プロセスにおける素材との対話

青木氏の制作においては、素材の特性を深く理解し、その反応を観察しながら造形を進める姿勢が貫かれています。縄文土器の「ひも作り」技法を基盤としながら、粘土の積層と圧縮の過程で生じる歪みや亀裂を予測し、それらを造形の一部として取り込む制作手法を確立しています。

制作過程では、粘土の状態や圧縮の強度、乾燥・焼成による収縮を感覚的に見極めながら、有機的な形態を導き出しています。これらの技術は、長年の経験によって培われた素材理解に基づいており、陶土という素材の可能性を最大限に引き出す実践として評価されています。

青木氏の制作手法は、素材との対話を通じて形を”育てる”姿勢であり、伝統技法を現代的な抽象彫刻表現へと昇華させる重要な要素となっています。

素材研究と陶土の特性理解

青木邦眞の制作思想には、作家でありながら素材と深く向き合う姿勢が一貫して存在します。とりわけ、陶土の可塑性や焼成による変化を理解し、それらを造形行為に応用することで、テラコッタという素材の特性を活かした独自の表現体系を築いてきました。

陶土成形を「時間と力が刻まれる造形」と捉え、素材の変化を観察しながら有機的に形態を導き出します。その制作姿勢は、縄文土器の伝統技法を基盤としながらも現代的な抽象表現へと発展させる実践であり、積層・圧縮・焼成といった陶土成形技術を、感性と素材理解の両面から構築しています。青木氏の作品は、素材との対話がもたらす”陶土の有機的な生命感”ともいえる存在です。

陶土の特性理解に基づく乾燥・焼成・表面変化の制御

青木氏は、陶土の特性を理解した上で、乾燥や焼成による収縮と表面変化を造形に活かす手法を確立しています。テラコッタは、積層と圧縮による成形で内部構造が形成され、乾燥・焼成過程で収縮や歪み、亀裂が生じますが、青木氏はこれらを意図的に造形の一部として取り込んでいます。

青木氏はこの素材の変化を造形設計の一部と捉え、粘土の反応を”時間と力の記録”として活かします。また、表面表現においては、焼成による質感変化を単なる結果ではなく「素材の記憶」として扱い、温度管理によって陶土表面の質感や色調を造形に組み込んでいます。

素材理解と感覚を融合させた陶土成形のアプローチは、縄文土器の伝統技法を現代的な抽象彫刻表現へと昇華させています。

陶土成形における構造的一体性の追求

テラコッタ彫刻において、構造の一体性は作品の完成度を左右する重要な要素です。青木氏は、粘土を積層し圧縮する過程で、層と層の密着性を高めながら全体を一体化させる技法を確立しています。

成形時に粘土の状態や圧縮の強度を調整し、乾燥・焼成時の収縮による歪みや亀裂を想定することで、それらを造形の一部として取り込みながらも構造的な安定性を保っています。また、焼成による収縮や表面の質感変化を観察し、素材の変化を「時間の記録」として積極的に活かす試みも行っています。

これにより、有機的な表面表現と構造的な存在感を両立。素材理解と造形感覚を融合させる姿勢が、青木氏のテラコッタ彫刻を独自の表現領域へと押し上げています。

テラコッタの素材特性と経年による表情変化

陶芸作品における”経年変化”は、素材の持続的な存在を示すものでもあります。青木氏は、焼成されたテラコッタの安定性を理解し、それらの質感を造形に活かす手法を確立しました。

焼成後の作品は、環境条件によって表面の質感や色調にわずかな変化が生じることがありますが、青木氏はテラコッタ表面の質感を”時間を記録する表層”と捉え、焼成によって定着した表情を作品の本質として設計に取り入れる点が特徴的です。

このような素材理解に基づいた実践は、陶土という素材の可能性を追求しています。青木氏の作品は、素材の特性と制作過程が一体化した「有機的な存在」であることを示しているのです。

造形理論と空間構成の思考

表面の質感変化や陰影の濃淡は、素材の特性を通じて環境と相互作用し、作品が置かれる空間そのものに有機的な存在感をもたらします。青木氏の造形思考は、陶芸と彫刻の境界を融合するものであり、陶土の物性を通して「素材と形の関係性」という造形的命題に取り組んでいる点に特徴があります。

有機的フォルムと構造的存在感──空間との関係性分析

青木氏の造形は、一見して構造的な存在感を持ちながらも、その内部には有機的な流動性が宿ります。粘土の積層による構造と、圧縮によって生じる歪みや亀裂を対比させることで、構成的秩序の中に生命的リズムを導入しています。

この”構築と有機性”の両義性こそが、氏の造形表現の核心です。作品は周囲の空間と切り離された独立体ではなく、環境との関係性によって存在感を示すものとして設計されます。展示空間においては、作品の配置や観者との距離感を考慮し、視覚的な存在感と有機的な表情を両立させます。

構造的な確かさと有機的な表現の調和は、青木作品をテラコッタ彫刻という枠組みの中で、独自の抽象表現へと展開しています。

テラコッタ表面の質感と陰影による光の表現

青木氏の作品では、光は単なる照明効果ではなく、造形の要素そのものです。陶土表面の微細な質感や積層の痕跡を意図的に残すことで、作品は見る角度や照度によって多層的な表情を見せます。

焼成されたテラコッタの表面では、光が当たる角度によって質感の変化や陰影の濃淡が現れ、観者が作品を観察する位置によって異なる印象を与えます。また、粘土の積層と圧縮によって生じる歪みや亀裂が作り出す陰影は、素材の持つ有機性と時間の記録を表現します。

青木氏はこの「光と質感の関係性」を通じて、陶土という素材に内在する有機的な生命感を可視化し、視覚と触覚の両面から感じられる造形空間を構築しているのです。

展示空間における作品の存在感と鑑賞体験

青木邦眞の作品は、展示環境との関係性を考慮した造形表現を特徴とします。展示台の配置、照明の当て方、観者との距離――それらは作品の印象を左右する要素として意識されます。

特にテラコッタ表面の質感は、展示空間の照明条件に応じて陰影の濃淡が変化し、観者の位置や角度によって異なる表情を見せます。粘土の積層痕跡や圧縮によって生じる歪み・亀裂が作り出す陰影は、光の当たり方によって有機的な表情を生み出します。

作品は「空間の中で存在感を示す彫刻」として提示されます。光と質感の関係性を造形要素として活かす姿勢は、青木邦眞の造形表現の重要な特徴といえるでしょう。

教育・後進育成への貢献

青木邦眞は、現代陶芸・彫刻分野における作家活動と並行して、長年にわたり教育者として後進の育成にも尽力してきました。埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科教諭としての経験や、女子美術大学短期大学部非常勤講師としての指導を通じて、陶土の特性理解や造形表現の理論を総合的に教える教育体系を構築しました。

青木氏は「手で考え、素材と対話する」ことを教育理念の中心に据え、学生一人ひとりの制作思考を尊重する指導を実践しました。また、教育・研究・創作を有機的に連動させるアプローチによって、現代陶芸・彫刻分野における表現の基盤を学術的にも制度的にも支える教育環境の整備に大きく貢献しています。

埼玉県立新座総合技術高等学校と女子美術大学での教育理念

青木邦眞の教育理念は、「手で考え、素材と対話する」ことを重視する点にあります。埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科では、陶土の特性理解と造形表現を体系的に学ぶカリキュラムを整備し、基礎技術と表現思考の両立を図りました。

また、女子美術大学短期大学部非常勤講師としては、理論講義(造形理論・美学・デザイン史)を実技演習と連動させ、学生が思考と制作を往還できる環境を提供しました。共同制作や学内外展覧会での発表機会を通じて、チーム制作のプロセスや発表力の育成にも力を注いでいます。

研究資料の体系化と制作記録のアーカイブ

教育者としての青木氏は、学生の制作プロセスを重視した指導を行い、修士・博士課程の論文や制作報告書に対して、素材理解と造形理論を統合する実験的制作を奨励しました。これにより、陶土成形技術に関する学術的論考が多数生み出されています。

青木氏自身も、テラコッタの乾燥・焼成による質感変化や積層痕跡の造形的意義について発表を行い、現代陶芸・彫刻分野の学術的基盤構築に寄与しました。また、歴代学生の制作スケッチ、積層図面、試験片などを整理・保存し、教育・研究資料としてアーカイブ化する取り組みを続けています。

これらの活動により、技法継承を記録文化として定着させ、実技教育の枠を超えた陶芸・彫刻分野の学術的価値を確立しています。

次世代陶彫家への継承と国際的活動

青木氏は、国内外の美術大学やアートセンターとの連携を通じて、テラコッタ彫刻の教育・研究ネットワーク構築にも取り組んでいます。

LOEWE FOUNDATION Craft Prize受賞後はスペインや台湾などでの公開制作やトークイベントに招かれ、学生や若手作家が異なる文化圏の陶土素材理解や造形表現に触れる機会を提供しました。

このような国際的実践は、縄文土器に基づく「ひも作り」技法の現代的可能性を多様な視点から検証する場ともなっています。また、卒業生の多くが国内外の大学やギャラリーで活躍しており、青木氏の素材と対話する造形哲学は次世代へと継承され続けています。

まとめ

青木邦眞は、陶土という素材が持つ可塑性と時間の痕跡を統合し、縄文土器の「ひも作り」技法を現代彫刻へと昇華させた稀有な作家です。制作・教育・研究の三領域を横断し、「手で考え、素材と対話する」造形思考を理論化することで、技術と表現の双方を高次に融合させています。

その作品は、層の積層と圧縮によって生まれる歪みや亀裂を“時間の記録”として可視化し、光と質感、空間との相互作用を通じて有機的な生命感を放つ哲学的表現です。国内外での受賞歴(神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、LOEWE FOUNDATION Craft Prize大賞など)と展覧会出品を通じて、現代陶芸・彫刻の国際的評価を確立しました。

教育者としては、埼玉県立新座総合技術高等学校および女子美術大学短期大学部で「素材理解と造形理論を統合した教育モデル」を実践し、多くの後進を育成してきました。さらに、国際交流やワークショップを通じて次世代陶彫家への継承を推進し、素材と文化の対話を深化させています。