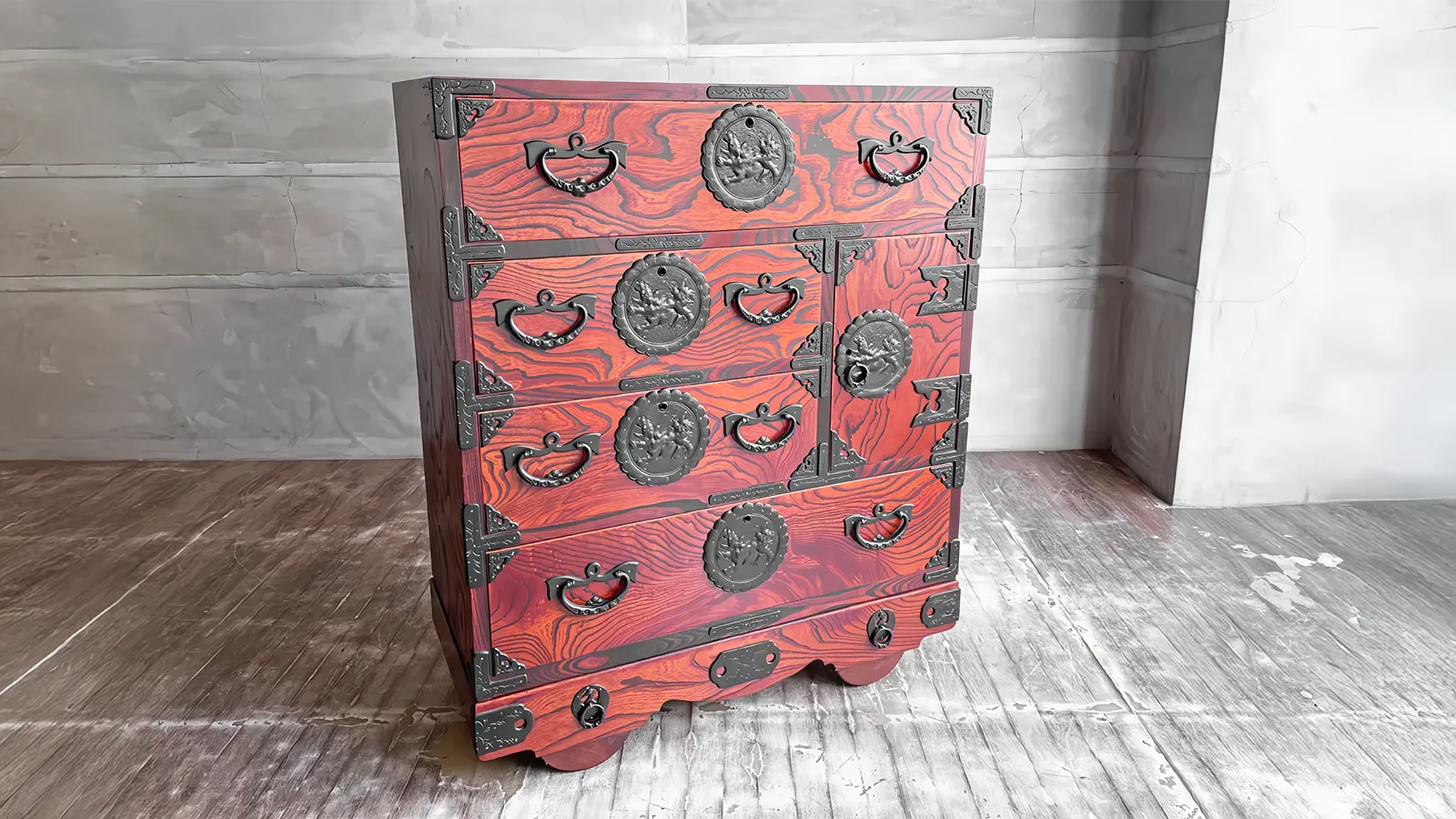

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)は、岩手県奥州市で受け継がれてきた伝統的な高級和家具で、堅牢な欅(けやき)の木目と南部鉄の金具が織りなす重厚な美しさが特徴です。

実用性と芸術性を兼ね備え、代々受け継がれる家具として全国にファンを持つ岩谷堂箪笥は、東北の職人技が光る逸品として高く評価されています。

この記事では、その歴史的背景、独自の製作技法、南部鉄金具との美しい調和、そして現代に伝わる魅力までを詳しく解説します。

伝統工芸品の奥深さを知り、長く使い続けられる「本物」の価値をぜひ感じてみてください。

目次

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)とは?

岩谷堂箪笥は、岩手県奥州市江刺区(旧江刺市岩谷堂町)を中心に約240年の歴史を誇る伝統的な高級箪笥です。

その特徴は、堅牢な欅(けやき)無垢材と桐材を活かした「釘知らず」の構造、深みのある漆塗り、そして南部鉄器技法を受け継ぐ重厚な金具装飾にあります。

江戸時代から続く技術は今も職人の手仕事によって守られ、国の伝統的工芸品に指定されています。

現代の住空間にも合う和モダンな意匠から、格式ある和室に似合う荘厳なデザインまで、使う人の暮らしに寄り添いながら長く愛用できる「一生もの」の家具として、高い評価を受けています。ここでは、その歴史、構造的特徴、装飾美について詳しく解説します。

岩手県奥州市江刺・岩谷堂で240年続く伝統タンス

岩谷堂箪笥の起源は、江戸時代中期の天明年間(1781〜1788年)に南部藩領江刺郡岩谷堂(現・岩手県奥州市江刺区岩谷堂町)までさかのぼります。当地は古くから木材の良質な産地で、特に堅牢な欅材が豊富に得られました。

箪笥づくりは、藩士の副業や農家の冬仕事として発展し、江戸後期には専門の職人集団が形成され、品質を競い合うようになりました。

明治時代以降、近代化とともに全国へ販路を拡大し、岩手を代表する家具ブランドとしての地位を確立。現在も岩谷堂箪笥生産協同組合が品質基準を守りつつ、伝統的工法を担う職人を育成し、後継者の確保と技術の継承を行っています。

約240年にわたるこの歩みは、単なる家具製造を超え、地域の文化と経済を支える重要な産業として深く根ざしています。

堅牢な欅無垢材×桐引き出しで”釘知らず”の長寿構造

岩谷堂箪笥の魅力の根幹は、欅無垢材と桐材を組み合わせた堅牢かつ長寿命な構造にあります。

外枠には堅く耐久性のある欅材を使い、木目を活かした美しい面板を形成。一方、引き出しの内部は軽くて防湿性に優れる桐を用いることで、衣類や貴重品を湿気や虫害から守ります。

特筆すべきは「釘知らず」と呼ばれる伝統工法で、ほぞ組み、蟻組み、仕口といった木工技術を駆使し、金属釘を使わずに頑強な接合を実現しています。

この構造は歪みや緩みが少なく、数十年から百年単位で使い続けられる耐久性を誇ります。

また、職人は木材の乾燥、収縮、経年変化を熟知し、地域の気候に合わせて設計を調整。

こうした伝統の木工技法が、長く使い続けられる「用の美」を支えています。

漆塗りの深艶と南部鉄器ゆずりの荘厳金具が生む風格

岩谷堂箪笥を一目見て感じる荘厳さは、漆塗りの深い艶と重厚な金具装飾にあります。表面仕上げには天然漆を何度も塗り重ねて研ぎ出す「拭き漆」や「木地呂塗り」などの技法を用い、欅材の木目を際立たせつつ耐久性と防水性を高めます。

時間をかけた塗りは、光の当たり方で異なる表情を見せ、しっとりとした手触りを生みます。また、岩手の伝統産業である南部鉄器の技法を応用した鍛鉄金具は、職人が一枚ずつ打ち出し、彫金や象嵌を施して製作。花鳥風月の文様や家紋などをあしらい、芸術性と防犯性を兼ね備えています。

こうした漆と鉄の絶妙な調和が、岩谷堂箪笥を単なる収納家具ではなく「家宝」として代々受け継がれる特別な存在にしているのです。

岩谷堂箪笥の歴史:伊達藩御用から伝統工芸品指定まで

岩谷堂箪笥は、岩手県奥州市江刺区岩谷堂町を中心におよそ240年の歴史を誇る、日本有数の伝統家具です。その始まりは江戸時代中期にまでさかのぼり、伊達藩領下の岩谷堂城主であった岩城氏が武士や地元の木工職人に箪笥製作を奨励したことにより産地が形成されました。

堅牢な欅材と桐材を用いた「釘知らず」の組手技術、漆塗りと南部鉄器由来の重厚な金具装飾など、地域の資源と工芸が融合した結果、独自の様式美が確立。明治期以降は北上川の水運で全国に販路を拡大し、昭和期には東京での展示会や国の伝統的工芸品指定を通じて再評価されました。ここでは、岩谷堂箪笥がたどった歴史を3つの時代に分けて詳しく解説します。

江戸中期、天明時代に岩谷堂城主が箪笥製作を命じ産地が形成

岩谷堂箪笥の起源は江戸時代中期、天明年間(1781〜1788年)に岩谷堂城主が地元の武士や農民に箪笥製作を奨励したことに始まるとされています。当時、東北地方は寒冷な気候により冬季に農作業ができず、武士や農民は副業として木工を行っていました。

岩谷堂周辺は欅や桐などの良質な木材に恵まれ、これを活用した堅牢で美しい箪笥が生まれました。加えて、南部藩の影響を受けた金工技術が装飾金具に取り入れられ、独自の意匠を持つ重厚な箪笥が完成。

こうして、岩谷堂箪笥は武士階級の婚礼調度や贈答品として高く評価され、産地としての基盤を固めていきました。職人たちは藩主の保護を受けながら技術を磨き、後世に伝えるための伝承体系を築きました。

明治期、北上川水運で全国に流通し”蔵替わり”家具として定着

明治時代に入ると、廃藩置県で藩主の庇護がなくなり、武士階級の需要が減少する一方、一般庶民の生活水準向上とともに家具需要が全国的に拡大しました。岩谷堂箪笥は、北上川の下川原港経由で盛岡・仙台など東北各地へと出荷され、後に鉄道網の発達や東京での展示会を通じて関東市場にも販路を広げました。。

特に「蔵替わり」と呼ばれる結婚の際の嫁入り道具として高い人気を誇り、堅牢で長寿命なことから「一生もの」として受け継がれる家具文化を形成しました。欅無垢材と桐引き出しを組み合わせた釘を使わない組手構造、漆塗りの深み、南部鉄器風の重厚金具など、豪華さと実用性を兼ね備えたデザインは都市部の富裕層からも評価され、岩谷堂箪笥の名を全国に広める原動力となりました。

昭和57年に国の伝統的工芸品に指定、東京展示会で再評価

戦後、高度経済成長期の住宅洋風化で和箪笥の需要は一時的に減少しました。しかし昭和40年代前半、東京の百貨店展示会で取り上げられたことを契機に伝統家具の価値が見直され、昭和50年代には再び脚光を浴びるようになります。

特に昭和57年(1982年)に 通商産業大臣 から「伝統的工芸品」の指定を受けたことは大きな転機でした。この制度により厳密な製作基準が策定され、品質保証と産地ブランドの保護が制度化されます。

その後、東京など大都市で開かれた伝統工芸展や百貨店催事での実演販売がメディアに取り上げられ、漆塗りの深い艶や南部鉄器由来の装飾金具といった岩谷堂箪笥の魅力が広く再評価されました。現在も岩谷堂箪笥生産協同組合が中心となり、職人育成・原材料管理・国内外への販路拡大など、伝統を未来へ継承する取り組みを続けています。

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)を支える3つのこだわり

岩谷堂箪笥は、岩手県奥州市江刺区岩谷堂地区で約240年受け継がれる伝統的家具工芸であり、国の伝統的工芸品にも指定されています。その価値を支えるのは、単なる美しい外観だけではなく、構造的にも極めて優れた耐久性と実用性を兼ね備えた設計にあります。

国産の良質な欅を使った框組みや三方留めといった高度な木工技法、防湿・防虫性能に優れた桐材の抽斗、釘を使わない精緻な木組み構造など、伝統工芸の粋が詰め込まれています。ここでは、岩谷堂箪笥が「一生ものの家具」として代々受け継がれる理由となる3つのこだわりを詳しく解説します。

国産欅の板目を活かした緻密な框組みと三方留め

岩谷堂箪笥の大きな魅力のひとつは、堅牢で美しい国産欅材を用いた外枠構造にあります。欅は耐久性と耐朽性に優れる国産広葉樹で、その美しい板目は塗装や漆塗りによって一層引き立ちます。

職人は一枚板の木目を慎重に選び取り、製品のデザインに合わせて継ぎ目が目立たぬよう木取りします。特に「框組み」という外枠を堅牢に組む伝統的な技法では、部材同士をしっかりと噛み合わせ、歪みや割れを防止。さらに角部には「三方留め」という高難度の継手を用い、各面の木目を自然につなぎながら強度を高めます。

これにより、年月を経ても狂いにくく、重厚感と美しさを両立した構造が実現します。こうした欅材の特性を活かした設計思想は、岩谷堂箪笥の風格を決定づける重要な要素です。

防湿・防虫に優れる桐抽斗と送り蟻構造で歪みを防止

岩谷堂箪笥の内部構造には、日本の気候に適応した知恵が詰まっています。抽斗(ひきだし)部分には軽量で調湿性、防虫性に優れる桐材を使用。

桐は湿度変化を吸収・放出する性質があり、衣類や大切な品物を湿気や虫害から守ります。加えて、抽斗の接合には「蟻組み」と呼ばれる組み手が採用されており、これは接合面を斜めに切削し、蟻状に噛み合わせる構造で、乾燥や湿気による木材の収縮・膨張にも追従し、歪みやガタつきを抑制する効果があります。

また、木の動きを計算しながら手鉋で調整を繰り返すため、引き出しの開閉は極めてスムーズで、密閉性も高く、長期使用でも狂いにくい仕上がりです。このように、桐材の特性と高度な組手技術を融合させた設計こそが、岩谷堂箪笥の実用品としての価値を支えています。

釘を使わず木組みだけで組む高度な組み手・仕口技法

岩谷堂箪笥が「釘知らずの箪笥」とも呼ばれる所以は、金属釘に頼らず木材同士を緻密に組み合わせる伝統的な木工技法にあります。箪笥本体や引き出しの構造には、「ほぞ組み」「蟻組み」「包み蟻組み」「込栓」などの多様な組み手・仕口を使い分け、木材が引っ張りやねじれなど様々な力を受けても接合が緩まないよう工夫されています。

釘やビスを使わないため接合部の割れやサビが発生せず、木の収縮・膨張に柔軟に対応します。こうした組み手技術は、職人の経験と勘に基づき、一つひとつの部材を手工具で調整しながら仕上げるため大量生産には向きません。

しかし、その分耐久性は抜群で、数十年、時には百年単位で使い続けられる家具が生まれます。釘を使わない高度な木組み構造こそが、岩谷堂箪笥が「一生もの」と呼ばれる真の理由です。

金具と漆塗り──職人技が光る装飾工程

岩谷堂箪笥は、堅牢な構造と実用性を誇る家具であるだけでなく、その荘厳な美しさも大きな魅力です。その装飾美を支えるのが「金具」と「漆塗り」という二つの伝統技法です。

南部鉄器の流れを汲む鍛鉄製金具は、唐草や鶴亀などの縁起文様を細密に打ち出し、箪笥全体に威厳と品格を与えます。一方で漆塗りは、拭き漆や変わり塗など多層塗りの手法を駆使し、玉虫色に輝く深い光沢を生み出します。

さらに近年は金箔押しや銀研ぎなどの技法を取り入れ、現代のインテリアに調和する意匠も開発されています。ここでは岩谷堂箪笥を芸術品たらしめる装飾工程を、金具、漆塗り、そして現代技法の3つの観点から詳しく解説します。

唐草・鶴亀など縁起文様を南部鉄で鍛つくる重厚金具

岩谷堂箪笥をひと目で印象づけるのが、黒光りする重厚な金具装飾です。この金具は、岩手が誇る南部鉄器の技法をルーツに持つ「鍛鉄金具」で、一枚の鉄板を加熱しながら職人が金槌で打ち出し、切り抜き、文様を彫金して成形します。

代表的な意匠には、長寿を象徴する鶴亀や生命力を表す唐草などの縁起文様があり、婚礼家具としての格を高めてきました。こうした文様は単なる装飾にとどまらず、「家を守る」「家運隆盛を願う」といった意味を込めたお守りのような役割を担っています。

金具は防犯性も兼ねており、引き出しや扉を強固にロックする構造にも貢献。現代でも全工程を手仕事で行い、量産品では出せない風合いや重厚感を実現しています。南部鉄器由来の金具は、岩谷堂箪笥に威厳と伝統を刻む象徴的存在です。

拭き漆・花塗・変わり塗──多層塗りで生まれる玉虫色の光沢

岩谷堂箪笥のもう一つの特徴は、漆塗りによる深い光沢です。仕上げに使われるのは天然漆で、数回から十数回もの塗りと研ぎを繰り返す「多層塗り」によって、木目を活かしつつも玉虫色のように光を反射する奥行きのある艶が生まれます。

最も基本的な「拭き漆」は、薄く塗った漆を布で拭き取って木目を浮き立たせ、耐水性・耐久性を高める技法。さらに「花塗」や「変わり塗」と呼ばれる工程では、色漆や金粉、銀粉を交え、複雑で華やかな模様を描き出します。

これにより一つひとつが唯一無二の意匠となり、使い込むほどに艶が深まり風合いを増していきます。職人は木の状態や気温湿度を見極めながら、絶妙なタイミングで塗りと研磨を行い、塗膜の厚みや色味を調整します。漆塗りは岩谷堂箪笥の「格」を決定づける、まさに命とも言える工程です。

金箔押し・銀研ぎなど現代デザインとの調和技法

伝統を守りながらも進化を止めないのが、岩谷堂箪笥のもう一つの魅力です。近年では、伝統技法に加えて「金箔押し」や「銀研ぎ」など新しい意匠を取り入れたデザインも開発されています。

金箔押しは、漆塗り面に金箔を繊細に貼り込むことで、格式の高さと豪華さを一層引き立てます。一方「銀研ぎ」は、銀粉を漆に混ぜ込み塗装し、乾燥後に研ぎ出すことで、控えめで品のある輝きを演出します。

これらの技法は、伝統的な和室だけでなくモダンな洋室にも調和し、現代のインテリアに合わせた新しい価値を提案しています。さらに、オーダーメイドで顧客の希望を反映した文様や金具配置を選べるサービスも登場し、使い手の個性を反映できる「唯一無二の家具」として進化を続けています。伝統と革新が共存する装飾技法こそが、岩谷堂箪笥が時代を超えて愛され続ける理由です。

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)が誇る3つの魅力

岩谷堂箪笥は、岩手県奥州市江刺区岩谷堂地区で約240年もの伝統を受け継ぐ、日本を代表する高級和箪笥です。南部鉄器の技法を受け継ぐ重厚な金具、国産欅の無垢材を活かした堅牢な構造、そして天然漆塗りによる深い光沢が織りなすその風格は、一見して「特別な家具」とわかる存在感を放ちます。

しかしその魅力は見た目だけにとどまらず、百年を超えて使い続けられる耐久性、経年変化で深まる美しさ、一点物としての個性など、多面的な価値を備えています。ここでは、岩谷堂箪笥が代々受け継がれる家宝として愛される理由となる3つの魅力を詳しく解説します。

圧倒的な存在感と温かみ─和洋どちらの空間にも映える

岩谷堂箪笥の魅力のひとつは、設置するだけで空間の格を引き上げる圧倒的な存在感です。重厚な南部鉄器由来の鍛鉄金具が醸し出す荘厳さ、欅無垢材の美しい木目を活かした構造、漆塗りの深い光沢が一体となり、視線を引きつける特別な雰囲気を生み出します。

それでいて、天然木材と職人の手仕事がもたらす温かみや柔らかさも持ち合わせ、決して威圧感だけではない包容力を感じさせます。和室に置けば格式と落ち着きを与え、現代的な洋室に設置してもアンティーク調のアクセントとして調和し、空間に物語を添えてくれます。

また、金具や漆の意匠は一台ごとに微妙な違いがあり、工芸品としての手作り感を強く感じられるのも大きな魅力です。こうした「和洋どちらにも映えるデザイン性」は、現代の多様なライフスタイルに合わせた家具選びにおいても高く評価されています。

百年超の耐久性─修理・塗り直しで世代を超えて使用

岩谷堂箪笥は「一生もの」どころか「百年もの」として親しまれてきました。その秘密は、釘を使わずに木組みだけで構成する伝統的な組手技法と、堅牢な国産欅材・桐材を活かした設計にあります。

湿度変化が大きい日本の気候でも歪みや割れが出にくい「送り蟻組み」や「三方留め」などの技法を駆使し、世代を超えて使い続けられる家具を実現しています。また、漆塗りは経年での色艶変化を楽しめるだけでなく、剥げや劣化が生じた際には塗り直しが可能です。

さらに、金具も鍛鉄製で修理や再メッキができ、使い込むことで味わいを増す特性を持ちます。実際、祖父母の代から受け継いだ岩谷堂箪笥を現代の住まいで再利用するケースも多く、「使い捨て」ではなく「直して受け継ぐ」文化を体現する家具です。こうした長寿命はサステナブルな暮らしにも合致し、現代の価値観にもフィットしています。

木目と金具の一点物感─使うほど味わいが深まる

岩谷堂箪笥のもう一つの大きな魅力は、一台ごとに異なる「一点物感」にあります。外装に使う欅の無垢材は木目や色味が一本ごとに違い、職人が木取りの段階で最も美しい部分を選び抜きます。

これにより、同じ型の箪笥でも木目の表情はすべて異なり、その家具が「世界に一つだけ」であることを強く実感できます。また、南部鉄器由来の鍛鉄金具も全工程が手作業。鶴亀や唐草などの縁起文様を職人が一枚ずつ打ち出し、彫金するため、細部にわたって個性が宿ります。

さらに漆塗りは使うほどに艶を増し、傷や擦れも含めて持ち主だけの味わいを刻んでいきます。こうして経年変化を楽しみながら、自分だけの家具へと育てていくプロセスは、大量生産品では得られない特別な満足感を与えてくれるのです。岩谷堂箪笥は、ただの収納家具を超え、暮らしに物語を添える存在です。

まとめ

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)は、岩手県奥州市江刺区岩谷堂地区で約240年もの間受け継がれてきた、日本を代表する伝統工芸品です。堅牢な国産欅材を用いた釘を使わない木組み構造、防湿・防虫に優れる桐材の引き出し、南部鉄器由来の重厚な金具装飾、そして天然漆塗りによる深い艶と光沢は、まさに職人の粋を尽くしたものづくりの結晶です。

その魅力は単なる美しさだけでなく、百年単位で使い継ぐことができる耐久性、経年で深まる味わい、一点物としての個性にあります。修理や塗り直しをしながら世代を超えて受け継ぐことができる岩谷堂箪笥は、使い捨て文化とは一線を画し、持続可能で豊かな暮らしを実現する選択肢です。

和洋問わずどんな空間にも映えるデザイン性を持ち、暮らしの中で物語を紡ぐ特別な家具として、これからも多くの人に愛され続けていくことでしょう。