江戸切子と薩摩切子は、日本を代表するガラス工芸品の一つですが、実際にどのあたりが違うのかわからないという方も多いでしょう。そこで、この記事では、日本を代表するガラス工芸品「江戸切子」と「薩摩切子」について、それぞれの歴史や特徴を詳しく解説します。

この記事を読むことで、江戸切子と薩摩切子の歴史的背景や使われている技術の違いがわかり、それぞれの魅力について深く理解できるでしょう。江戸切子と薩摩切子のどちらを購入しようか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

江戸切子と薩摩切子とは?

江戸切子

江戸切子は、1834年頃、江戸時代に江戸(現在の東京)で誕生した工芸品です。当初は透明なガラスを使い、カットのみで装飾が施されていましたが、技術の進化により、クリスタルガラスや色ガラスを用いた作品が作られるようになりました。

特に江戸切子は細かく繊細なカット模様が特徴で、特に斜格子模様や魚子紋など、複雑な文様が魅力です。

薩摩切子

薩摩切子は、1846年に薩摩藩(鹿児島県)で藩主・島津斉彬が江戸のガラス技術を薩摩に伝えたことが始まりと言われています。その後、薩摩でのガラス技術も急激に発展し、現在の色とりどりの薩摩切子が生まれました。

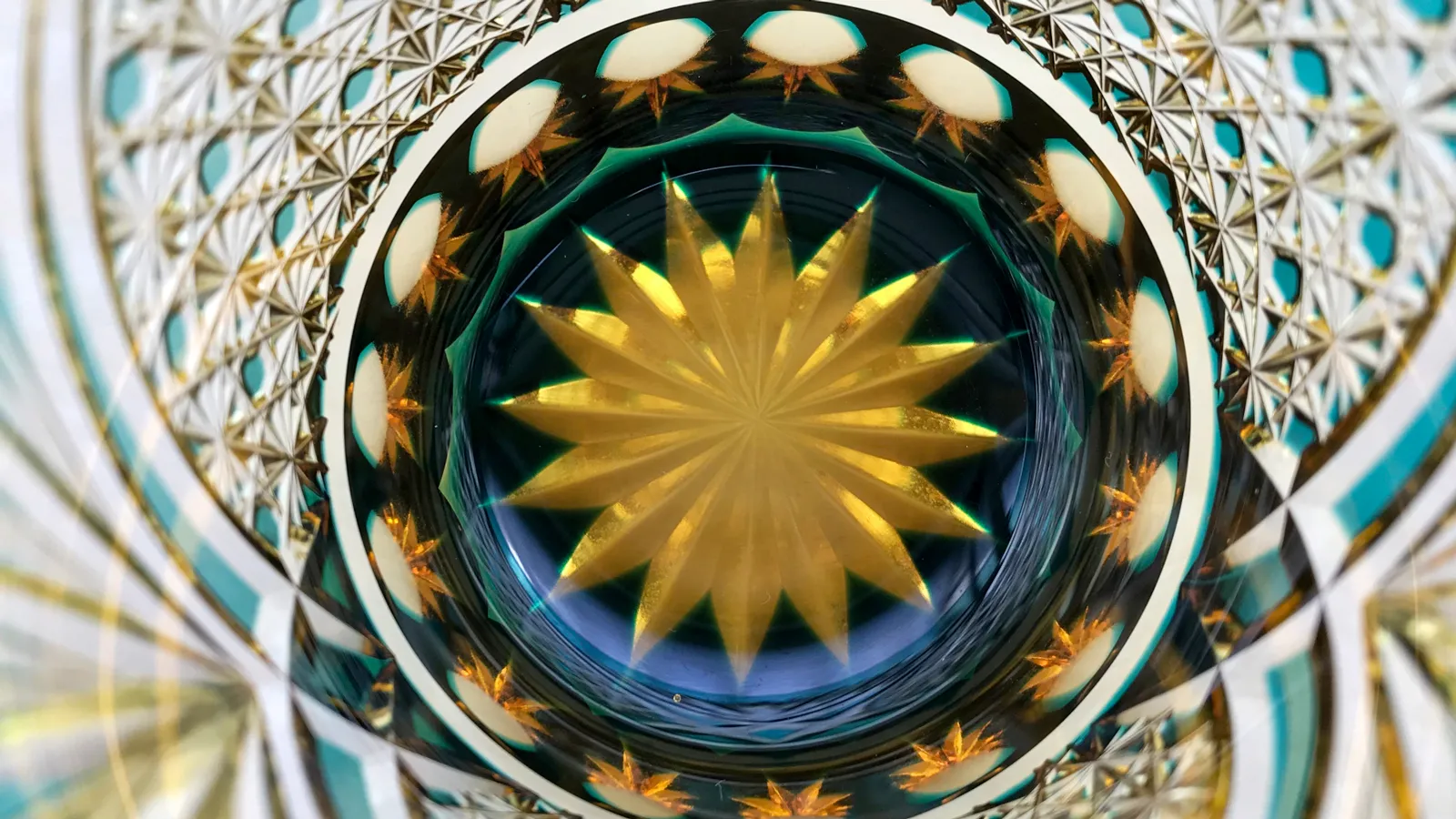

薩摩切子の特徴は「色被せ」と呼ばれる厚い色ガラスを透明ガラスの上に被せ、その部分を深くカットすることで生まれる美しいグラデーションです。この技法により、色が淡く変化する「ぼかし」が特に評価されています。

江戸切子と薩摩切子は、どちらも日本を代表するカットガラスですが、江戸切子は透明なガラスに精緻な模様を施す点、薩摩切子は色ガラスのぼかしやグラデーションが魅力で、それぞれ異なる美しさを持つ工芸品です。

江戸切子と薩摩切子の違いは大きく3つ

江戸切子と薩摩切子は、日本を代表するカットガラス工芸品ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。以下に、江戸切子と薩摩切子の主な違いを3つ紹介します。

- ガラスの厚みと質感の違い

- カット技法とデザインの違い

- 用途の違い

ガラスの厚みと質感の違い

江戸切子は、透明なガラスを使用し、薄いガラスにシャープなカットを施しているのが特徴です。そのため、軽やかな印象と高い透明感が魅力で、特に緻密なカットが施された面が光を反射し、クリアな輝きを放ちます。

一方、薩摩切子は、厚みのある「色被せガラス」を使用し、ガラスの層に深いカットを施すことで、カット面に美しいグラデーション(ぼかし)を生み出します。このため、江戸切子に比べて柔らかで奥行きのある質感が特徴です。

カット技法とデザインの違い

江戸切子のカット技法は、緻密で直線的な文様が中心です。斜格子や菊模様など、細かく正確なパターンが多く、カットそのものがデザインの主役になっている作品が多くあります。

薩摩切子は、色被せガラスを用いており、グラデーション(ぼかし)によって柔らかな色合いを引き出す技法が使用されます。そのため、色彩の豊かさと、カット面での色の変化がデザインの美しさを際立たせます。特に「紅(銅赤)」などの色ガラスが有名です。

用途の違い

江戸切子は、日常生活での実用性を重視した製品が多く、グラスや酒器などとして広く使用されています。丈夫で扱いやすい点から、日用品としても高い評価を受けています。

一方、薩摩切子は、美術品としての価値が高く、その繊細なカットと色合いから観賞用としての需要も高いです。特に、薩摩切子は1862年の薩英戦争が原因で途絶えてしまったものを現在でも少しずつ復刻させています。

そのため、復元した作品はコレクターズアイテムとしても人気があり、美術工芸品として扱われることが多いのです。

江戸切子はその機能性と緻密なカットが魅力で、薩摩切子はその色彩の美しさとぼかし技法による優雅さが特徴です。用途や見た目の違いを楽しみながら、どちらも日本を代表する伝統工芸品として高く評価されています。

江戸切子の歴史と技術的な特徴

江戸切子は、薩摩切子と並ぶ日本を代表するガラス工芸品の一つで、精緻なカットと独特の透明感が魅力です。以下では、その歴史と技術的な特徴について詳しく紹介していきます。

江戸切子の歴史と起源

江戸切子は、1834年に江戸(現在の東京)の大伝馬町で、職人・加賀屋久兵衛がガラスの表面に彫刻したことで誕生したと言われています。加賀屋久兵衛は、西洋から伝わったカットガラス技法に影響を受け、日本独自のガラス彫刻技法を確立しました。

幕末には一時的に停滞しましたが、戦後には国内外での需要増とともに再び盛り上がり、「江戸切子」という名称が統一されました。1985年には東京都指定伝統工芸品、2002年には経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定され、現在も高い評価を受けています。

江戸切子のデザインとカット技術

江戸切子の特徴は、複雑で精密なカット技術にあります。特に代表的な文様としては「菊つなぎ」「魚子(ななこ)文様」「六角籠目」などが挙げられます。これらの文様は、縁起の良さや伝統的な意味が込められており、職人が細かく丁寧にカットすることでガラス表面に美しい輝きを生み出します。

また、江戸切子では色ガラスを薄く被せた「色被せガラス」が使われることが多く、透明ガラスとのコントラストが特徴的です。この技法により、光の屈折によって色彩が豊かに変化し、見る角度によって異なる表情を楽しむことができます。

工房ごとに独自の技法やこだわりがあり、例えば磨きの工程では酸を使わずに手磨きで仕上げるなど、細部にまで職人の技が光るのも江戸切子の魅力の一つです。この手作業による繊細な磨きが、江戸切子独特の艶と透明感を引き立てています。

江戸切子は、技術的な難易度の高いカットと、その洗練されたデザインによって、日本国内だけでなく海外でも高く評価され続けています。

薩摩切子の特徴と魅力

薩摩切子は、日本が誇る美しいガラス工芸品の一つです。その特徴的なデザインと高度な技術は、歴史の中で一度途絶えながらも現代に復活し、国内外で高く評価されています。

以下では、薩摩切子の歴史から主な特徴について解説していきます。

薩摩切子の歴史とその独自性

薩摩切子は、19世紀中頃に薩摩藩の藩主・島津斉彬が西洋技術を取り入れて発展させたガラス工芸です。藩の経済改革の一環として産業振興が図られ、色ガラスの技術が進化し、鮮やかな「紅」「藍」「緑」などの色ガラスが生まれました。

しかし、斉彬の死後、薩英戦争などの影響で工房が破壊され、製造は一度途絶えます。その後、1985年に失われてしまった薩摩切子の復刻が試みられ、現代に再び甦りました。今では、伝統的な技術と新しい技法が融合し、再びその美しさが評価されています。

薩摩切子のデザインとカット技法

薩摩切子の特徴は、厚い色ガラスを透明なガラスの上に被せ、その部分を深くカットする「色被せ」技法です。この技法により、カット面に美しいグラデーション(ぼかし)が生まれます。

色の濃淡が滑らかに変わり、光の反射によって多彩な表情を見せる点が、薩摩切子の最大の魅力です。現代では、二色被せなどの新しい技術も開発され、さらに豊富なカラーバリエーションが生み出されています。

薩摩切子は、美術品としても高く評価されており、コレクターからの需要も高い作品が多いです。

まとめ:江戸切子と薩摩切子のどちらを選ぶべきか

江戸切子と薩摩切子は、どちらも日本を代表するカットガラス工芸品で、それぞれ異なる魅力を持っています。選ぶ際には、目的や好みによってどちらが適しているかを考えると良いでしょう。

例えば、江戸切子は、実用的なグラスや酒器など、日常使いのアイテムとして優れた機能性を持ちつつ、美しい装飾が楽しめます。細かな文様や高い透明度を重視する方におすすめです。

一方、薩摩切子は、美術品としての価値が高く、特別な贈り物やコレクションアイテムとして人気があります。色彩の豊かさや芸術的な存在感を重視する方には薩摩切子が向いているでしょう。

このように江戸切子と薩摩切子には、それぞれ異なる特徴と魅力があるため、使用する用途やデザインの好みによって決めるのがおすすめです。